Cannes-Gerald Frydman

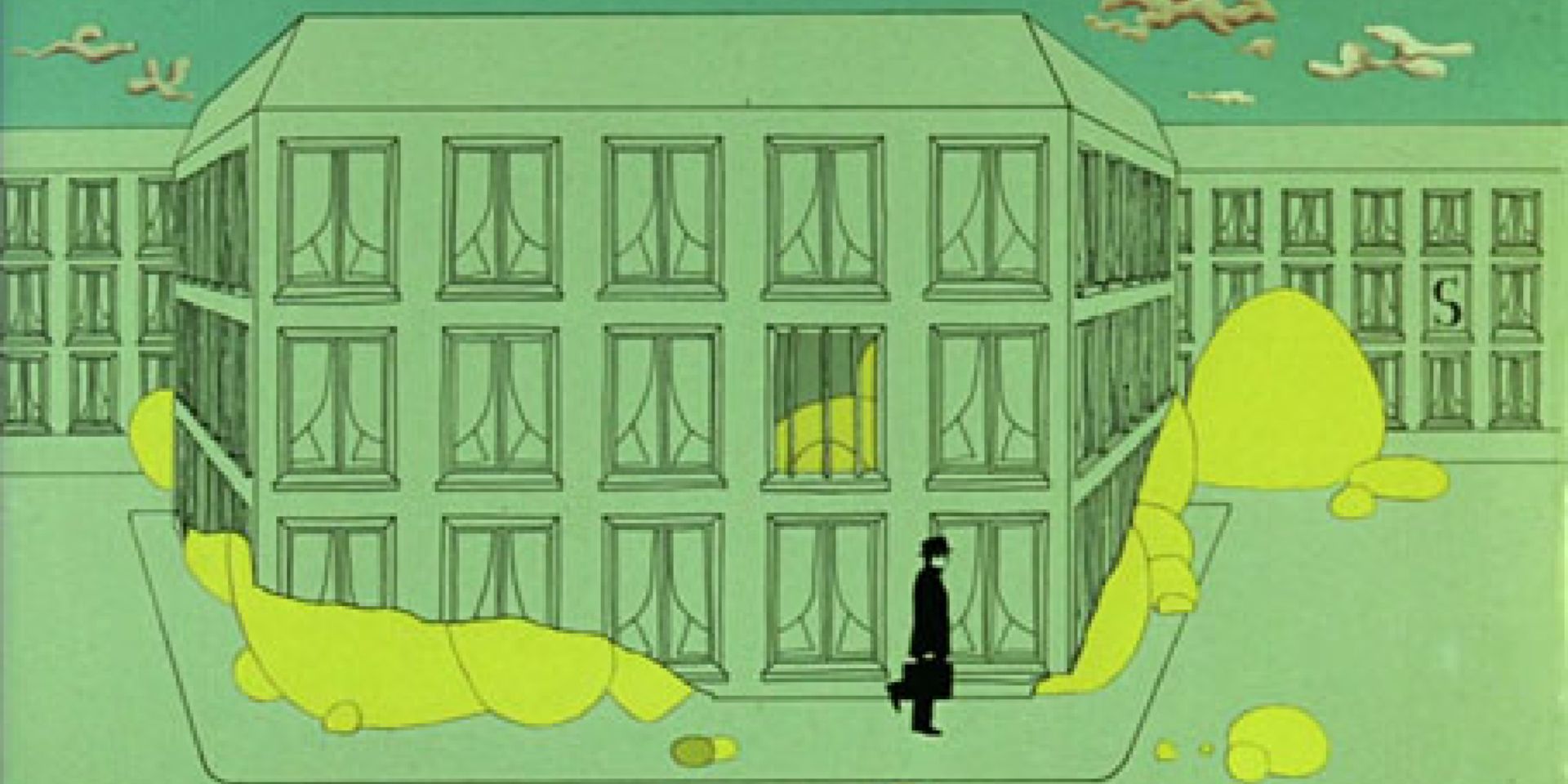

Cinergie : En 1976, Agulana remporte le prix du jury du court métrage. Peux-tu nous parler de ce film où les personnages s’encastrent dans une chaise, un portemanteau, une armoire et puis finalement le monde devient un cube de bois, une armoire ?

Gérald Frydman : J’ai toujours été amateur de science-fiction et de cinéma fantastique. Agulana fonctionne comme un film de science-fiction avec une invasion d’extra-terrestres. Cela part aussi d’un type de film que j’aimais beaucoup, dont un des fleurons est sans doute Les Oiseaux d’Hitchcock. Un film dans lequel on a affaire à un envahisseur tranquille, dont on ne se méfie pas, qui est là, qui est rassurant et puis, petit à petit, qui envahit et qui domine. Il restait donc à avoir l’idée du bois. Parce qu'effectivement le bois, surtout le bois comme il est montré dans Agulana, c’est du beau bois, pur, brut. Une chaise, c’est rassurant : c'est un objet de la vie courante auquel les gens de cette ville ne prennent pas garde. Disons que la science-fiction ou le fantastique est un genre paranoïaque : on imagine que les choses les plus anodines sont terriblement menaçantes.

Avec Claude Lambert, le dessinateur du film, on faisait des croquis et ça nous faisait marrer de voir un pianiste, très sérieux qui se fait bouffer par son piano. C’est amusant. Le but était de créer une angoisse avec des gags. Ce jour-là, il fait beau, tout le monde écoute la musique, et il y a une prise de pouvoir complète : cette armoire, anodine, que l’on voit au début et bien c’est toute la ville qui devient une armoire. Un spectateur m’a dit un jour, et ça m’a fait plaisir, que c’est un film pour Amnesty International. C’est tout à fait vrai. On en était pas conscient à l’époque, on le faisait, en partie, pour se marrer. Mais c’est vrai qu'on peut y voir ce qui se passe dans des pays totalitaires, des prises de pouvoir soudaine ou toute la vie se fige. Enfin je ne dois pas faire de dessins, c’est quelque chose qui reste très actuel.

C : N’est-ce pas aussi une fable sur le monde moderne ou la standardisation et l’uniformisation prennent le pas sur l’humain ?

G. F. : Non, je ne crois pas. Je suis né juif. Je me rends compte aujourd'hui, que ce sont des souvenirs qui sont revenus et qui apparaissent dans le film. Que je le veuille ou non, c’est comme ça. On a affaire à une espèce de déportation massive, il y a de ça. C’est un univers concentrationnaire effectivement. Donc, ce sont plutôt des choses comme ça qui remontent à la surface. Mais au départ, c’est parti d’un jeu, comme souvent dans les histoires. On reste très longtemps avec un film, ça ne se passe pas en une semaine, ce n’est pas une idée rapide. On vit avec pendant un an ou deux, avec l’histoire, et ça devient une sorte de psychanalyse. Des choses personnelles arrivent, on les met dedans, puis on construit tout ça. C’est parti de quelque chose qui a l’air artificiel et c’est devenu quelque chose de très personnel à l’arrivée. C’est le sentiment que j’ai maintenant en le revoyant. On est mal à l’aise.

Cinergie : On est frappé par le fait que l’angle domine le cercle, c’est-à-dire que l’humain est broyé par tout ce qui est droit ?

G. F. : Ben oui, il y a des gens qui sont comme ça (il frappe sur la table), carré comme on dit. Bon, c’est un peu ça bien sûr.

C : Il y a la désintégration complète de l’humain aussi ?

G. F. : Ben, oui. C’est un film de science-fiction mais dans lequel on explique rien. Ça me semblait intéressant qu’on ne donne pas d’explications, que ça reste complètement mystérieux. Pourquoi ça s’est déclenché ? Qui domine cette histoire ? On en sait rien. On est dans le fantastique. Il y a du surréalisme, mais je dirais surtout du fantastique.

C : Il y a un élément qui apparaît, c’est la mise en boîte. Je pense à ça par rapport à ton dernier film sur la télévision, et cette façon de formater l’image et le récit. Cette mise en boîte qui apparaît là comme si c’était un écran.

G. F. : Oui, mais je n’ai rien à reprocher à la télévision sauf ses émissions vulgaires et sans intérêt. C'est la même chose pour la BD. Il fut un temps où la BD n’était pas le 9ème art, et on disait exactement la même chose de le BD que ce qu’on dit aujourd’hui de la télévision. La télé est un outil de communication qui peut donner les pires choses comme les meilleures. Le fait que la TV envahisse est un faux problème. Il y aura encore beaucoup de choses qui "envahiront". Tous les outils de communication sont des progrès, à nous de savoir les utiliser. Le cinéma a reçu les mêmes critiques à ses débuts. On disait que c’était bon pour les foires, pour le peuple, que ça ne ferait qu’un temps. Même les frères Lumière disaient ça : "ça ne fera qu’un temps". Je n’avais pas ça en tête. Par contre dans d’autres films comme les Effaceurs ou Alphah, je reprends malgré moi, ces thèmes-là. Les Effaceurs, cela se passe dans une ville où les gens effacent leur identité. Et il y a un type qui souffre car il n’arrive pas à s’effacer et va se cacher partout. Là, on parle plutôt de la standardisation.

C : On en vient en 1984, au Cheval de fer qui obtient la Palme d’Or à Cannes. Le film fait partie d’une série initiée par Pierre Levy pour faire comprendre les débuts du cinéma ?

G. F. : Oui, on a travaillé un an ou deux, Pierre et moi sur un projet qui malheureusement ne s’est pas fait et qui racontait l’histoire de l’invention du cinéma. Pierre est un collectionneur et un passionné du monde de l’invention et finalement, je suis devenu assez calé là-dedans, mais cinquante fois moins que lui. Les inventeurs sont des gens exceptionnels, de grands artistes. Moi, ça m’épate ! On a travaillé sur une comédie imaginaire qui racontait l’histoire du cinéma. C’est marrant de savoir qu’avant le cinéma, il y avait les dessins animés. Tout le monde ne sait pas ça. Thomas Edison, par exemple, a inventé le phonographe et il voulait inventer le cinéma. Il avait en tête le clip musical. Il se disait maintenant que j’ai la voix de la cantatrice, on va la filmer et les gens vont courir pour la voir et l'entendre. Mais il n’y est pas arrivé.

Pour ce projet, qui nécessitait un gros budget, Pierre m’a demandé de faire une recherche visuelle. Ce devait être un mélange d’images animées et de fiction. J’étais chargé d’avoir des idées folles au niveau des images, et lui, il écrivait la fiction. Ensuite, j’ai travaillé avec Claude Lambert. Comme le projet n'a pas pu se faire, Pierre m’a demandé de tirer un premier film des images que j'avais. C'est comme ça que j’ai d’abord fait La photographie et puis Le cheval de fer, deux films qui sont dans le même style. La photographie, c’est plutôt un hommage à Jules Verne. On y trouve toutes les inventions folles de l’époque, les trottoirs roulants, par exemple. Le Cheval de fer raconte le pari de Muybridge sur le galop du cheval. Pierre m’avait demandé de faire ça, c’était donc une commande. J’avais un format calibré et minuté (pas plus de 5 minutes et demi ou 7 minutes) car ça devait passer dans une série TV. Et puis, comme le film était bien, il était tellement content qu’il l’a présenté à Cannes. Il a été sélectionné même si, au départ, ce n’était pas un film de festival. C’était un film qui était destiné à celle qui a très mauvaise presse.

C : C'est un film en couleurs mais qui, comme dans les films muets, comporte des cartons explicatifs ?

G. F. : Oui, on a fait comme ça. C’était un pastiche. Je suis un cinéphile, et comme pour Aguilana, c’est un film de genre. Là, j’ai fait un western, mon premier western (rires).

C : Il y a d’ailleurs un clin d’œil à Lucky Luke, si je m’abuse ? Quand on montre Muybridge avec deux pistolets.

G. F. : À Il était une fois dans l’ouest, plutôt. D’ailleurs, le film adopte un peu le même style. Alain Pierre a fait la musique, c’est un musicien formidable avec lequel j’ai souvent travaillé. Il a fait un pastiche de la musique d’Ennio Morricone. Oui, on s’est amusé à ça. Pour ce film, on voulait faire le contraire de mes autres films : quelque chose de très mignon, de très simple, très charmant, et en même temps de très didactique.

C : On comprend très bien l’idée que le cheval puisse se trouver à un moment donné sur une patte et ce fameux pari de Muybridge.

G. F. : Ben oui, pourquoi le type a inventé ça ? C’était le seul moyen d’étudier le galop d’un cheval. Donc c’est un inventeur.

C : Mais en même temps, c’est le cinéma qu'il invente.

G. F. : Oui, voilà. C’est disons, la première fois qu’on a pris une série d’images. Ce qu’on savait déjà faire, c’était mettre plusieurs images dans un cylindre qui tourne. En faisant des trous dans le cylindre, l'œil pouvait voir une image différente. On voyait donc à chaque fois une de ces images, légèrement différentes dans un rythme de 18 images par seconde. Donc ça bougeait. On savait faire ça avec des dessins : il suffisait de remplacer les dessins par des photos. Mais le problème, c'est qu'il fallait prendre ces photos. Au début, il y avait des types qui décomposaient le mouvement, ce que j'ai fait dans mon premier film Scarabus. Au fond, j’ai fait aussi le trajet. J’ai décomposé et puis en animant, ça bouge. Avec la séquence d’un cheval au galop, on ne peut pas décomposer, on ne peut pas demander au cheval de s’arrêter. Muybridge plaça des appareils qui se déclenchaient à tour de rôle. Dans le film, on explique comment prendre les photos à un rythme suffisant. Donc l’histoire de la guillotine, tout ça c’est vrai.

C : C’est vrai l’histoire de la guillotine ?

G. F. : Disons pas comme c’est montré dans le film, mais ça s’appelait l’obturateur à guillotine. D’où l’idée d’en faire une vraie guillotine.

C : Et après ta Palme d’Or ?

G. F. : En réalité, j’ai fait un faux départ parce que je voulais faire de la fiction. Je n’étais pas dessinateur mais j’avais plein de copains dans la BD et dans l’animation. Au début des années soixante, il n’y avait pas de cinéma. Les écoles venaient à peine d’ouvrir leurs portes. J’ai dû me casser la tête. Avec mon ami Richard Olivier, que vous connaissez bien, on s’est mis en tête de faire du roman photo. Je voulais faire du roman photo comme la Nouvelle Vague faisait un film. Et c’est ce qu’on a fait. Richard écrivait les scénarios. On a eu du mal à placer les premiers. On racontait une histoire dialoguée. On a inventé le roman photo/reportage de variété. C’est un genre qu’on était les seuls à pratiquer et que Salut les copains a repris à l’époque. Ça consistait à suivre un chanteur ou un groupe, comme les Rolling Stones quand ils passaient en Belgique par exemple. Moi, j’étais photographe et donc je prenais plein de photos. Sur base de ces photos, Richard faisait un montage et construisait une histoire. Ensuite, je faisais la maquette et je tirais toutes les photos. Ça passait dans des revues rock. Et puis, je l’ai présenté à Spirou et c’est devenu "roman photo, portrait de dessinateurs". Le dessinateur était dans ses dessins, parfois il dialoguait avec ses personnages, etc.

Ensuite avec Richard, on a fait des gags visuels en 6 photos qui étaient complètement atypiques. C’était pas mal, ça tentait beaucoup de monde mais personne n’osait les publier. Jusqu’au moment où un copain qui faisait de l’animation m’a dit, tu devrais les faire bouger. Donc on les a animés et c’est devenu les gags photos animés qu’on a fait pour des émissions à la RTB. Pour illustrer telle ou telle émission, tel concept politique, il y avait un gag. C’était marrant. J’ai voulu faire un film avec ces techniques-là. Richard, lui était plutôt tenté par la fiction et nos routes se sont séparées à ce moment-là. Donc, j’ai fais Scarabus.