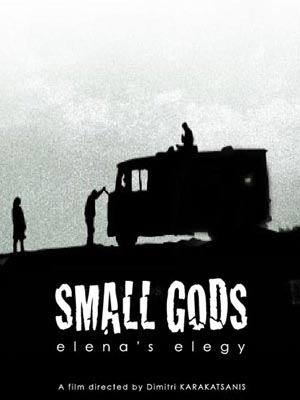

Ce jeune réalisateur venu de la publicité après un diplôme à Sint-Lukas a mis presque quatre ans à faire son premier long métrage qu’il a financé avec son frère, Nicolas, directeur de la photographie surdoué. Après une sélection dans la Semaine de la Critique du dernier Festival de Venise, Small Gods va enfin sortir en salles. Mais Dimitri Karakatsanis est déjà loin, s’interrogeant sur son avenir, son prochain film, le cinéma en général et le cinéma flamand. Il parle de lui, de ses intentions et de son film avec beaucoup de sincérité. Pas de triches. Pas de blabla. Juste un peu de vagues dans le regard, déjà un peu plus loin ou ailleurs…

Dimitri Karakatsanis pour Small Gods

Publié le 01/01/2008 par Anne Feuillère / Catégorie: Entrevue

Dimitri Karakatsanis

Cinergie : Comment est né ton film ?

Dimitri Karakatsanis : À l’origine, j’avais écrit un film d’horreur, un road movie sanglant où Sarah et David tuaient tous les gens qu’ils rencontraient.

Dimitri Karakatsanis : À l’origine, j’avais écrit un film d’horreur, un road movie sanglant où Sarah et David tuaient tous les gens qu’ils rencontraient.

C. : Au début donc ton film, c’était La ballade sauvage de Terence Malick ?

D.K : Oui, tout à fait, c’était vraiment la base. Mais ça a beaucoup changé même si on le sent quand même encore. Et puis, je n’ai plus eu d’argent, j’ai donc dû interrompre mon travail. Mais j’ai gardé une séquence, celle du massacre de la famille que je trouvais bien et qui commençait cette première version. Quand j’ai repris le film, deux ans plus tard, je voulais quelque chose de plus réaliste. J’ai réécrit Small Gods de manière très différente, en ajoutant ce troisième personnage Elena. Il me semblait aussi qu’il fallait cet avocat en face d’elle pour lui poser les bonnes questions.

D.K : Oui, tout à fait, c’était vraiment la base. Mais ça a beaucoup changé même si on le sent quand même encore. Et puis, je n’ai plus eu d’argent, j’ai donc dû interrompre mon travail. Mais j’ai gardé une séquence, celle du massacre de la famille que je trouvais bien et qui commençait cette première version. Quand j’ai repris le film, deux ans plus tard, je voulais quelque chose de plus réaliste. J’ai réécrit Small Gods de manière très différente, en ajoutant ce troisième personnage Elena. Il me semblait aussi qu’il fallait cet avocat en face d’elle pour lui poser les bonnes questions.

Je voulais cette reconstruction, presque classique, pour le public, pour qu’il ait un repère, quelque chose de reconnaissable. Je raconte un meurtre mais il n’y a pas qu’une manière de filmer un meurtre, à la Usual Suspect et Hollywood. Je voulais le raconter de manière beaucoup plus intime, montrer ce qu’il se passe dans la tête de quelqu’un, sa réalité intérieure. Mais comment filmer la profondeur de quelqu’un ? C’est à la fois très abstrait et très physique, très organique.

C. : Mais l’intimité de quel personnage voulais-tu explorer ?

D.K : Au début, je travaillais autour de Sarah et David. Et puis j’ai ajouté Elena qui racontait leurs histoires. Je me suis rendu compte que c’était elle qui était importante. Puis je me suis aperçu que c’est le spectateur lui-même qui allait faire sa propre quête. Quand tu vas au cinéma, tu as besoin de repères pour t’accrocher à l’histoire, tu t’identifies, tu as ton héros. Je voulais montrer des images qui parleraient directement aux émotions, à l’intimité du spectateur. Que peu à peu le spectateur entre dans le film. Qu’à partir d’un moment, il lâche les amarres, tous ces repères et flotte. Je voulais garder tout ouvert, pas de temps, pas de repères géographiques. Ce que je voulais, c’est que chacun puisse ajouter sa lecture au film, sans qu’il ne soit jamais fini. Je voulais matérialiser une pensée, une émotion. Mais tu ne peux pas montrer ça comme ça. Donc j’avais besoin de tout ce bazar, l’avocat, le récit… A certains moments du film, on montre juste une émotion. Il y a une scène où l’avocat lui demande « A quoi vous pensez ? ». Dans la scène suivante, elle court dans la rue. Est-ce que cela s’est passé ? Peu importe. C’est juste une émotion, ça ne raconte rien. Pour moi, Tarkovski est aussi une grande référence, surtout Le Miroir. La façon dont il utilise le temps, tu peux faire tellement de choses avec le cinéma ! Voila, au fond, je crois que je voulais juste filmer une émotion. Ou peut être comment je me sens, moi, je ne sais pas… Je n’ai pas encore réussi à dire de quoi ça parle, tu sais (rires) ?

D.K : Au début, je travaillais autour de Sarah et David. Et puis j’ai ajouté Elena qui racontait leurs histoires. Je me suis rendu compte que c’était elle qui était importante. Puis je me suis aperçu que c’est le spectateur lui-même qui allait faire sa propre quête. Quand tu vas au cinéma, tu as besoin de repères pour t’accrocher à l’histoire, tu t’identifies, tu as ton héros. Je voulais montrer des images qui parleraient directement aux émotions, à l’intimité du spectateur. Que peu à peu le spectateur entre dans le film. Qu’à partir d’un moment, il lâche les amarres, tous ces repères et flotte. Je voulais garder tout ouvert, pas de temps, pas de repères géographiques. Ce que je voulais, c’est que chacun puisse ajouter sa lecture au film, sans qu’il ne soit jamais fini. Je voulais matérialiser une pensée, une émotion. Mais tu ne peux pas montrer ça comme ça. Donc j’avais besoin de tout ce bazar, l’avocat, le récit… A certains moments du film, on montre juste une émotion. Il y a une scène où l’avocat lui demande « A quoi vous pensez ? ». Dans la scène suivante, elle court dans la rue. Est-ce que cela s’est passé ? Peu importe. C’est juste une émotion, ça ne raconte rien. Pour moi, Tarkovski est aussi une grande référence, surtout Le Miroir. La façon dont il utilise le temps, tu peux faire tellement de choses avec le cinéma ! Voila, au fond, je crois que je voulais juste filmer une émotion. Ou peut être comment je me sens, moi, je ne sais pas… Je n’ai pas encore réussi à dire de quoi ça parle, tu sais (rires) ?

C. : Tu tiens aussi un propos sur notre société. Tu filmes ces lieux comme des endroits dévastés, des No man’s land... On est quand même dans une sorte d’«après la civilisation », non ?

D.K : Pour moi, c’est plutôt un West Land. Tu ne sais pas dire quand ça se passe, en 1950 ou en 2020. Ni où. Ce qui comptait pour moi, c’était de filmer de l’humain, quelque chose de très organique. Et puis, je voulais filmer des choses dématérialisées. Plein de choses se passent dans la vie que tu ne peux pas voir, que tu ne peux même pas dire mais qui te font être ce que tu es, qui te font devenir qui tu es et qui te dirigent. Ces choses ne sont pas tangibles mais elles sont très importantes. Si tu prends cette histoire de manière concrète, c’est une vengeance. Mais à la fin du film, tu ne peux pas vraiment juger cet acte. Et bien, comment filmer ça ? Comment filmer ce qui s’est passé dans l’intime de cette femme, ce mystère, cette humanité là ? Comment ça marche à l’intérieur ? Et les personnages n’ont pas beaucoup de dialogues, tout passe par le corps. Mais ils sont soit noir, soit blanc. Ils vont d’un extrême à l’autre. Ils sont très renfermés et puis tout à coup, ils explosent.

C. : Est-ce qu’on peut dire qu’ils sont sauvages ?

C. : Est-ce qu’on peut dire qu’ils sont sauvages ?

D.K : Oui, ils sont dans un état extrême. Tout le brol part, quelque chose sort enfin et les pousse. Ils deviennent incontrôlables, ils deviennent nouveaux, ils sont neufs. Je voulais cette violence d’aujourd’hui, une sorte de violence visuelle, très actuelle, cette tension palpable partout, cette explosion de la violence toujours possible. On est dans un monde hyper violent. Aujourd’hui, tu peux te faire agresser n’importe où. Mais le film est tout de même positif, à la fin, non ? Elena a avoué et a accepté les conséquences de ses actes.

Pendant tout le film, elle est très passive, très atavique et puis, quand elle a fini de tout raconté, elle a changé, elle s’est endurcie. Elle dit à l’avocat : « Si tu ne me crois pas, tu ne peux pas m’aider ». Je crois que tout le film est là. Il ne s’agit pas de la croyance en Dieu, tout ça. Je n’en ai rien à foutre de Dieu. Il s’agit de la foi, la foi en l’autre. Et quand l’avocat pleure, je crois qu’il sent quelque chose qu’il ne ressentait pas avant. C’est cette compassion que je voulais montrer. La réalité dans laquelle on vit n’est plus habité par des visions intérieures. On n’a pas assez de foi, on n’est plus sensible. J’ai besoin de me sentir dans un monde qui respire. Je voulais faire quelque chose d’authentique pour moi-même. Je savais que je ne pourrais pas refaire ce film.

D.K : Pour moi, c’est plutôt un West Land. Tu ne sais pas dire quand ça se passe, en 1950 ou en 2020. Ni où. Ce qui comptait pour moi, c’était de filmer de l’humain, quelque chose de très organique. Et puis, je voulais filmer des choses dématérialisées. Plein de choses se passent dans la vie que tu ne peux pas voir, que tu ne peux même pas dire mais qui te font être ce que tu es, qui te font devenir qui tu es et qui te dirigent. Ces choses ne sont pas tangibles mais elles sont très importantes. Si tu prends cette histoire de manière concrète, c’est une vengeance. Mais à la fin du film, tu ne peux pas vraiment juger cet acte. Et bien, comment filmer ça ? Comment filmer ce qui s’est passé dans l’intime de cette femme, ce mystère, cette humanité là ? Comment ça marche à l’intérieur ? Et les personnages n’ont pas beaucoup de dialogues, tout passe par le corps. Mais ils sont soit noir, soit blanc. Ils vont d’un extrême à l’autre. Ils sont très renfermés et puis tout à coup, ils explosent.

C. : Est-ce qu’on peut dire qu’ils sont sauvages ?

C. : Est-ce qu’on peut dire qu’ils sont sauvages ?D.K : Oui, ils sont dans un état extrême. Tout le brol part, quelque chose sort enfin et les pousse. Ils deviennent incontrôlables, ils deviennent nouveaux, ils sont neufs. Je voulais cette violence d’aujourd’hui, une sorte de violence visuelle, très actuelle, cette tension palpable partout, cette explosion de la violence toujours possible. On est dans un monde hyper violent. Aujourd’hui, tu peux te faire agresser n’importe où. Mais le film est tout de même positif, à la fin, non ? Elena a avoué et a accepté les conséquences de ses actes.

Pendant tout le film, elle est très passive, très atavique et puis, quand elle a fini de tout raconté, elle a changé, elle s’est endurcie. Elle dit à l’avocat : « Si tu ne me crois pas, tu ne peux pas m’aider ». Je crois que tout le film est là. Il ne s’agit pas de la croyance en Dieu, tout ça. Je n’en ai rien à foutre de Dieu. Il s’agit de la foi, la foi en l’autre. Et quand l’avocat pleure, je crois qu’il sent quelque chose qu’il ne ressentait pas avant. C’est cette compassion que je voulais montrer. La réalité dans laquelle on vit n’est plus habité par des visions intérieures. On n’a pas assez de foi, on n’est plus sensible. J’ai besoin de me sentir dans un monde qui respire. Je voulais faire quelque chose d’authentique pour moi-même. Je savais que je ne pourrais pas refaire ce film.

C. : Tu l’as tourné très vite, non ?

D.K : Oui, on a tourné deux semaines, en toute petite équipe, 5 ou 6. Je voulais me réfréner, ne pas trop penser. Je ne voulais pas que ce soit trop philosophique. On doit tourner ça et ça, on fait deux prises, on continue, on n’a pas le temps. Je voulais que ce soit très concret. On fait un film, ça coute de l’argent.

D.K : Oui, on a tourné deux semaines, en toute petite équipe, 5 ou 6. Je voulais me réfréner, ne pas trop penser. Je ne voulais pas que ce soit trop philosophique. On doit tourner ça et ça, on fait deux prises, on continue, on n’a pas le temps. Je voulais que ce soit très concret. On fait un film, ça coute de l’argent.

C. : Comment tu as travaillé avec Nicolas ?

D.K : Nous avons tourné en 35mm. Nicolas a utilisé des objectifs photographiques pour pouvoir faire lui-même le point. On savait qu’il ne pourrait jamais suivre les acteurs et avoir une image entièrement nette et que les trois quarts du film allaient être flous. Mais si tu es conséquent, ce n’est pas un problème, c’est la règle du film et les gens l’acceptent. Et cela finit par faire sens, comme si chacun d’entre eux cherchait à distinguer dans ce brouillard un peu de réalité. Et puis Nicolas s’est dit qu’il tournerait tout en lumière naturelle pour avoir ce coté très authentique. L’image est organique. C’est ce que je voulais. Nous n’avons pas été cherchés les choses, elles sont venues se déposer dans le cadre. Nicolas travaille très vite : on tourne, le soleil rentre, il tourne un peu sa caméra juste pour avoir ce filet de soleil… C’est ce qui fait que le film vit, qu’il vibre. On prenait des petits moments.

D.K : Nous avons tourné en 35mm. Nicolas a utilisé des objectifs photographiques pour pouvoir faire lui-même le point. On savait qu’il ne pourrait jamais suivre les acteurs et avoir une image entièrement nette et que les trois quarts du film allaient être flous. Mais si tu es conséquent, ce n’est pas un problème, c’est la règle du film et les gens l’acceptent. Et cela finit par faire sens, comme si chacun d’entre eux cherchait à distinguer dans ce brouillard un peu de réalité. Et puis Nicolas s’est dit qu’il tournerait tout en lumière naturelle pour avoir ce coté très authentique. L’image est organique. C’est ce que je voulais. Nous n’avons pas été cherchés les choses, elles sont venues se déposer dans le cadre. Nicolas travaille très vite : on tourne, le soleil rentre, il tourne un peu sa caméra juste pour avoir ce filet de soleil… C’est ce qui fait que le film vit, qu’il vibre. On prenait des petits moments.

C. : Le travail sur les couleurs est très beau. Vous avez beaucoup travaillé sur l’étalonnage ?

D.K : Non, quatre jours. On travaille très vite, nous, tu sais (rires). Et c’est très important pour moi. Ca coute tellement d’argent, le cinéma ! Bien sûr j’aimerais avoir plus de temps mais si tu sais quelles sont tes limites, tu les exploites à fond. Je comprends vraiment Lars Von Trier et le Dogme, pourquoi toutes ces contraintes. Si tu travailles dans un cadre très limité, tu vas explorer au maximum tes possibilités.

C. : Comment as-tu trouvé tes comédiens ?

D.K : J’ai cherché des comédiens amateurs. J’adore quand tu sens que cela vit au cinéma, que c’est authentique, que tu sens cette énergie honnête. C’est mon épouse Steffi (Peeters) qui joue Elena. Je crois que sans le savoir, j’avais écris le rôle pour elle. Quand j’ai cherché des actrices, je n’étais jamais content, je voulais toujours des choses beaucoup plus simples. Je lui ai finalement demandé de jouer Elena et elle était très contente parce qu’elle n’attendait que ça (rires). J’avais vu Titus (De Voogdt) dans Anyway the Wind Blows. Je n’ai pas beaucoup aimé le film, mais lui m’avait beaucoup plu. Il a ce quelque chose de très naturel. Dirk (Van Dijck) non plus n’est pas un amateur mais je voulais travailler avec lui depuis longtemps Il a un peu le même côté qu’Olivier Gourmet (sourires), il a quelque chose de bien, de bon, qui m’intéressait. Je suis un grand fana de Bresson. Ses films me bouleversent à chaque fois, parce qu’il arrive à raconter de ces choses d’une manière très sèche : son découpage, le jeu des acteurs, la musique qui vient parfois et qui soudain repart. Tout est minimal. C’est fantastique ! C’est une façon de travailler avec les acteurs qui n’existent pas ici en Flandres. Ici on jette les assiettes, et vlan, et vlan. Mais ce n’est pas réaliste, pour moi, c’est du théâtre. La façon de travailler de Bresson m’a beaucoup aidé. Je me disais toujours « moins, moins, moins ». Mais je ne suis pas Bresson, je dois suivre mon chemin à moi (rires)! Mais ça m’a aidé à être très minimal. Et puis, tu sais, nous n’avions pas beaucoup de temps. On faisait juste un peu de répétitions pour les mouvements mais c’est tout. Pour créer les personnages, je crois que le plus important, c’est les costumes. Tu crées tes personnages visuellement. Qu’est ce que tu vas mettre comme costume à Titus si tu ne veux pas trop le typer ? Quand il fait son combat de boxe, il porte un jogging, c’est un jeune gars. Mais sur la route, qu’est ce qu’il met ? Je voulais qu’il soit presque une silhouette..

D.K : J’ai cherché des comédiens amateurs. J’adore quand tu sens que cela vit au cinéma, que c’est authentique, que tu sens cette énergie honnête. C’est mon épouse Steffi (Peeters) qui joue Elena. Je crois que sans le savoir, j’avais écris le rôle pour elle. Quand j’ai cherché des actrices, je n’étais jamais content, je voulais toujours des choses beaucoup plus simples. Je lui ai finalement demandé de jouer Elena et elle était très contente parce qu’elle n’attendait que ça (rires). J’avais vu Titus (De Voogdt) dans Anyway the Wind Blows. Je n’ai pas beaucoup aimé le film, mais lui m’avait beaucoup plu. Il a ce quelque chose de très naturel. Dirk (Van Dijck) non plus n’est pas un amateur mais je voulais travailler avec lui depuis longtemps Il a un peu le même côté qu’Olivier Gourmet (sourires), il a quelque chose de bien, de bon, qui m’intéressait. Je suis un grand fana de Bresson. Ses films me bouleversent à chaque fois, parce qu’il arrive à raconter de ces choses d’une manière très sèche : son découpage, le jeu des acteurs, la musique qui vient parfois et qui soudain repart. Tout est minimal. C’est fantastique ! C’est une façon de travailler avec les acteurs qui n’existent pas ici en Flandres. Ici on jette les assiettes, et vlan, et vlan. Mais ce n’est pas réaliste, pour moi, c’est du théâtre. La façon de travailler de Bresson m’a beaucoup aidé. Je me disais toujours « moins, moins, moins ». Mais je ne suis pas Bresson, je dois suivre mon chemin à moi (rires)! Mais ça m’a aidé à être très minimal. Et puis, tu sais, nous n’avions pas beaucoup de temps. On faisait juste un peu de répétitions pour les mouvements mais c’est tout. Pour créer les personnages, je crois que le plus important, c’est les costumes. Tu crées tes personnages visuellement. Qu’est ce que tu vas mettre comme costume à Titus si tu ne veux pas trop le typer ? Quand il fait son combat de boxe, il porte un jogging, c’est un jeune gars. Mais sur la route, qu’est ce qu’il met ? Je voulais qu’il soit presque une silhouette..

C. : Comment te situes- tu dans le cinéma flamand ?

D.K : Je voulais faire un film coute que coute, mais je savais que je n’aurais pas d’argent du VAF. C’était trop différent de ce qui se passe en Flandres. Ce film n’est pas du tout flamand. Et ils ont détesté. On a fait un prêt pour faire le film, on a tout financé nous-mêmes, avec Nicolas, pour 50 000 Euros. Quand le film a été terminé, on a essayé d’avoir un peu d’argent pour pouvoir financer une copie. Nous leurs avons montré et ils ont vraiment détestés (rires) ! Ils nous ont dit « Allez vous faire voir, on vous donne rien du tout, c’est trop mauvais ». Et puis grâce à la sélection à la Semaine de la Critique à Venise, nous avons eu une aide à la finition, de quoi tirer une copie 35mm, 60 000 euros.

D.K : Je voulais faire un film coute que coute, mais je savais que je n’aurais pas d’argent du VAF. C’était trop différent de ce qui se passe en Flandres. Ce film n’est pas du tout flamand. Et ils ont détesté. On a fait un prêt pour faire le film, on a tout financé nous-mêmes, avec Nicolas, pour 50 000 Euros. Quand le film a été terminé, on a essayé d’avoir un peu d’argent pour pouvoir financer une copie. Nous leurs avons montré et ils ont vraiment détestés (rires) ! Ils nous ont dit « Allez vous faire voir, on vous donne rien du tout, c’est trop mauvais ». Et puis grâce à la sélection à la Semaine de la Critique à Venise, nous avons eu une aide à la finition, de quoi tirer une copie 35mm, 60 000 euros.

C. : Tu t’inscris tout de même dans toute cette nouvelle vague de jeunes auteurs, Koen Mortier, Felix Von Groeningen, Fien Troch. Tu ne te sens pas proches de tous ces gens ?

D.K : Pas de Felix, non. Je ne trouve pas qu’il fait du cinéma, qu’il utilise son medium. Chacun son truc mais pour moi, ce n’est pas un cinéma très profond. Mais à part Ex Drummer et Fien Troch, dont je me sens plus proche parce que je sens une démarche très honnête, je trouve que les autres restent très classiques. La nouvelle Vague française était vraiment radicale. Nous, on ne réinvente pas le cinéma. Enfin… c’est radical pour la Flandre, oui (rires) ! En Flandre, la culture est télévisuelle. On fait un film, on prend une caméra, on enregistre. Depuis De Zaak Alzheimer, ils ont trouvé un filon hollywoodien, alors ils mettent des couleurs de tous les côtés, ça bouge beaucoup, ils ont mis des lampes et ils ont fait un travelling. Ce n’est pas profond. Tu sais, je prends le cinéma au sérieux (rires).

D.K : Pas de Felix, non. Je ne trouve pas qu’il fait du cinéma, qu’il utilise son medium. Chacun son truc mais pour moi, ce n’est pas un cinéma très profond. Mais à part Ex Drummer et Fien Troch, dont je me sens plus proche parce que je sens une démarche très honnête, je trouve que les autres restent très classiques. La nouvelle Vague française était vraiment radicale. Nous, on ne réinvente pas le cinéma. Enfin… c’est radical pour la Flandre, oui (rires) ! En Flandre, la culture est télévisuelle. On fait un film, on prend une caméra, on enregistre. Depuis De Zaak Alzheimer, ils ont trouvé un filon hollywoodien, alors ils mettent des couleurs de tous les côtés, ça bouge beaucoup, ils ont mis des lampes et ils ont fait un travelling. Ce n’est pas profond. Tu sais, je prends le cinéma au sérieux (rires).

C. : Tu travailles déjà sur un autre film ?

D.K : Oui, sur une histoire plus construite. Ces choses mystérieuses, impalpables, je vais les mettre dans les personnages, non dans les situations, qui seront très concrètes. Je refais un thriller, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai besoin de ces situations extrêmes… et je ne suis pas un psychopathe (rires) ! C’est juste un véhicule. Cela aide le public. J’aime beaucoup Tarkovski mais j’adore Bullit. Je me bats un peu avec moi-même, tu sais. Avec cette question : où je veux aller, qu’est ce que je veux raconter. Small Gods est pour un public international mais pour un public d’avertis. Mais je veux vivre du cinéma. Alors je dois élargir mon public sans vendre mon âme. Pour moi, faire un film est quelque chose d’intense, de profond. Je ne sais pas bien ce que je dois faire. Je ne pense pas que les gens vont au cinéma pour voir ce genre de films. Si ça ne coute pas beaucoup d’argent, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que tu ne peux pas faire un cinéma qui coûte beaucoup d’argent juste pour quelques personnes. Je me sens très coupable de cela. Si tu voyais ce que coute le cinéma en termes d’énergie ! Je vais en Australie pour montrer mon film, pour montrer deux fois mon film, j’ai parcouru 20 000 kilomètres en avion ! Est-ce que je peux faire un cinéma pareil pour les quelques personnes qui vont le voir ?

D.K : Oui, sur une histoire plus construite. Ces choses mystérieuses, impalpables, je vais les mettre dans les personnages, non dans les situations, qui seront très concrètes. Je refais un thriller, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai besoin de ces situations extrêmes… et je ne suis pas un psychopathe (rires) ! C’est juste un véhicule. Cela aide le public. J’aime beaucoup Tarkovski mais j’adore Bullit. Je me bats un peu avec moi-même, tu sais. Avec cette question : où je veux aller, qu’est ce que je veux raconter. Small Gods est pour un public international mais pour un public d’avertis. Mais je veux vivre du cinéma. Alors je dois élargir mon public sans vendre mon âme. Pour moi, faire un film est quelque chose d’intense, de profond. Je ne sais pas bien ce que je dois faire. Je ne pense pas que les gens vont au cinéma pour voir ce genre de films. Si ça ne coute pas beaucoup d’argent, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que tu ne peux pas faire un cinéma qui coûte beaucoup d’argent juste pour quelques personnes. Je me sens très coupable de cela. Si tu voyais ce que coute le cinéma en termes d’énergie ! Je vais en Australie pour montrer mon film, pour montrer deux fois mon film, j’ai parcouru 20 000 kilomètres en avion ! Est-ce que je peux faire un cinéma pareil pour les quelques personnes qui vont le voir ?

C. : En même temps, tu priverais quelques personnes d’un beau film parce qu’ils ne seraient pas assez nombreux ?

D.K : Oui, alors je me sens coupable de nouveau pour cela aussi (rires !) Pour moi, ce sont des questions existentielles. J’aimerais bien arrêter la pub, je me sens plus capable de jouer le jeu (rires). Je déteste la publicité. C’est du brol, c’est des conneries. Un film, oui, ça peut changer ta vie. Même si cela devient aussi un produit parce qu’il ne faut pas l’oublier, c’est toujours un produit économique, des gens l’achètent, d’autres les vendent. Mais cela a à faire avec ton intimité. Et tu sais, ce film m’a fait tellement de bien, a fait tellement de bien aux gens qui l’ont fait, à ceux qui l’ont vu et l’ont aimé, que je me dis « Mais n’est-ce pas tout simplement cela que je recherche ? N’est- ce pas pour cela que je fais du cinéma ? ».

D.K : Oui, alors je me sens coupable de nouveau pour cela aussi (rires !) Pour moi, ce sont des questions existentielles. J’aimerais bien arrêter la pub, je me sens plus capable de jouer le jeu (rires). Je déteste la publicité. C’est du brol, c’est des conneries. Un film, oui, ça peut changer ta vie. Même si cela devient aussi un produit parce qu’il ne faut pas l’oublier, c’est toujours un produit économique, des gens l’achètent, d’autres les vendent. Mais cela a à faire avec ton intimité. Et tu sais, ce film m’a fait tellement de bien, a fait tellement de bien aux gens qui l’ont fait, à ceux qui l’ont vu et l’ont aimé, que je me dis « Mais n’est-ce pas tout simplement cela que je recherche ? N’est- ce pas pour cela que je fais du cinéma ? ».