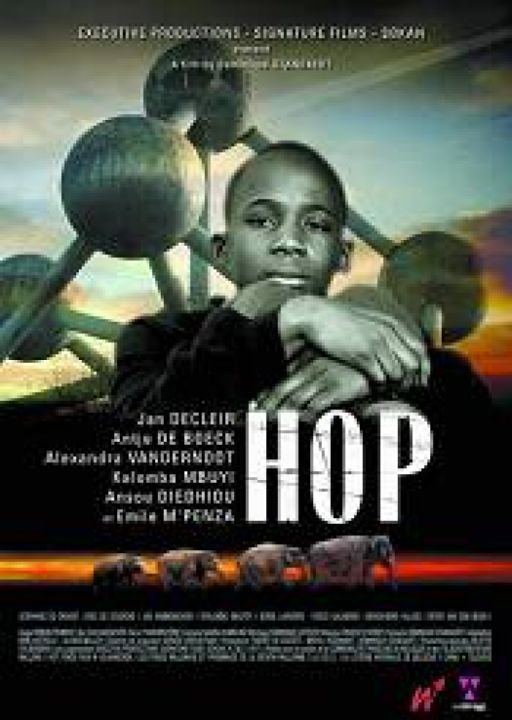

Dominique Standaert a réalisé Hop ! Son premier long métrage de fiction, en 2003, sur un support numérique Haute définition. Une première en Belgique. Depuis lors la DV et la HD continuent de se développer et sont amenées à remplacer un support pellicule qui, sans doute, pas plus que la peinture avec l’arrivée de la photographie, deviendra minoritaire. Nous avons fait le point avec Dominique Standaert qui est aussi professeur àl’INRACI, donc doublement concerné par le sujet.

Dominique Standaert : comment filmer en HD?

Cinergie : Votre premier film Hop! était l’un des premiers en Europe tourné en numérique haute définition. Etiez-vous satisfait de ce nouveau support ?

Dominique Standaert : Effectivement, Hop ! était le premier film belge tourné en support haute définition. Mais beaucoup d’autres films avaient déjà été tournés en numérique auparavant et l’utilisation de ce support s’est largement développée depuis. De nombreuses expériences avaient déjà été faites sur des supports plus amateurs. Mais pour répondre à votre question, je vous dirai un « oui » catégorique. J’en étais ravi. D’ailleurs il ne s’agissait en aucun cas d’une expérience faite sous la contrainte, pas uniquement en tout cas. Je n’ai pas utilisé le numérique simplement parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement même s’il y avait bien évidemment des aspects économiques qui sont entrés en ligne de compte car c’est un format qui permet d’opérer certaines économies. Mais il s’agit d’un support que j’ai voulu prendre tel quel, c’est à dire en prendre les avantages et les inconvénients. Je n’ai pas pris cette expérience avec un sentiment de nostalgie par rapport à l’utilisation de la pellicule, à une perte d’identité, une nostalgie d’une période révolue, non… En fait je l’ai choisi tout en en discutant avec le chef opérateur. On démarrait en se posant la question : « Que peut-on tirer de cette caméra ? Comment faire les choses ? » Et à partir de là nous avons travaillé l’image. Je pensais arriver à quelque chose de moyen et très franchement le résultat a largement dépassé toutes nos espérances. Donc ce tournage fût une expérience entièrement positive car nous disposions encore d’une génération un peu bâtarde de caméra. On avait notamment un objectif bricolé. En fait c’est le mot qui définit le mieux le tournage de Hop ! : du bricolage…

C. : A l’INRACI où vous donnez cours, vous demandez à vos étudiants un exercice avec lequel ils apprennent à connaître les différences et les vertus respectives de la pellicule et du numérique.

D.S. : Ce qui m’a le plus frappé quand j’ai suivi les fictions de fin d’études des étudiants de l’INRACI, c’est de voir à quel point, en général, ils étaient accros au support pellicule. Peut-être pas pour des critères de qualité mais parce qu’ils se disaient que c’était peut-être la seule occasion qu’ils auraient de tourner en 16 mm. Pour eux, tourner en pellicule c’était avoir accès au Graal. Il me semblait important de leur dire : « oui OK, mais ce support c’est juste un support... ». D’autre part le choix d’un matériel, que ce soit au niveau du son, de l’image, etc., dépend toujours d’un certain nombre de facteurs de productions. On choisit un support bien entendu par rapport au sujet du film mais aussi en fonction des moyens mis à notre disposition. Partant de là, deux choses me frappaient : la nostalgie par rapport à la pellicule, et par ailleurs, le fait que dans 5 ou 10 ans celle-ci, le 16 mm, en tout cas, risquent fort d’avoir totalement disparu. A ce moment là, ces étudiants du « camp pellicule » auront terminé leurs études depuis longtemps et ils risquent donc de se retrouver victimes de ce décalage. Lorsqu’on développe pour ces jeunes une pédagogie du cinéma, il me semble impératif de les encourager avant toute autre chose à essayer de dire ce qu’ils ont à dire, si possible en utilisant les moyens qui existent aujourd’hui à leur échelle. Le numérique connaît de nouvelles avancées tous les jours. Le support se développe beaucoup plus vite que tout ce qu’on aurait pu imaginer il y a 3 ans. Un autre aspect important lors de cet exercice consistait à se dire : « ne prenons pas le numérique dans une optique de faire cheap, oublions nos ambitions, au contraire. » C’est donc ce à quoi j’ai voulu les amener grâce à cet exercice, auquel ont d’ailleurs collaboré des sociétés comme Sony qui ont accepté de jouer le jeu. On s’est donc dit qu’on allait faire un film en HD en étalonnant avec un matériel professionnel, pour ensuite le gonfler en 35mm. La fin de l’exercice consistait à projeter le film sur un grand écran de Kinépolis afin de montrer que le numérique est loin de cette réputation de jouet un peu cheap pour cinéastes amateurs. Nous l’avons projeté à partir du master HD avec un projecteur numérique, ce qui était une première mondiale. Les gens sortis de cette projection ont donc pu avoir l’impression que le numérique est un outil susceptible d’obtenir une diffusion réelle en salles et qui peut donner un sentiment similaire, pas exactement le même qu’avec un film tourné en 35mm, mais similaire. Pour moi, à partir de cette projection, les possibilités du numérique ne faisaient plus aucun doute.

C. : Le plus gros problème actuel du cinéma belge est qu’il existe surtout à l’étranger, les publics étrangers sont curieux de nos films mais le public belge, lui, y semble imperméable. Quelles sont les causes de ce manque d’intérêt ?

D.S. : Si je connaissais la réponse, je serais certainement très riche ! Il y a plusieurs facteurs : en fait, lorsqu’on parle en terme de public, il faut être prudent. La reconnaissance mondiale du cinéma belge à l’étranger est indéniable, du moins via les festivals et via un certain type de cinéma moins « grand public. » La Belgique n’exporte pas des films dits « grand public » mais bien des films au ton original, des films qui font preuve d’un talent immense au niveau de la réalisation, de la production et au niveau des acteurs qui s’exportent facilement. Quand on parle de « public belge », il faut scinder les choses, nuancer le propos : en Belgique on assiste à un phénomène très curieux : d’une part, dans le Nord du pays, en Flandres, le cinéma cartonne (+ de 500, 600.000 entrées ) mais la fréquentation des films francophones, il ne faut pas le cacher, s’avère réellement dramatique. En terme de chiffres, on remarque que les dernières grandes fréquentations francophones ont bénéficié de ce que j’appelle « l’effet Poelvoorde » : il y a moyen de toucher un public large via un certain type de cinéma ou un certain type d’acteur. Autre facteur à ne pas négliger dans les chiffres de la fréquentation : l’effet des palmes et des récompenses cannoises qui ont drainé un public plus important. Cela dit il faudrait examiner au niveau des films des frères Dardenne les chiffres obtenu en Flandre et en Wallonie, car il ne faut pas oublier que même dans le cas de gros succès publics comme Toto le Héros, les meilleurs taux de fréquentation étaient enregistrés en Flandres plutôt qu’en Wallonie. Même constatation pour Rosetta et Le Fils… En ce qui concerne mon film Hop ! il s’agit d’un cas particulier car les acteurs étaient flamands. Il est donc normal qu’il ait beaucoup mieux marché en Flandres. Il y a un public néerlandophone pour le cinéma néerlandophone. Mais du côté francophone, il n’y en a pas, leur propre cinéma ne parvient pas à toucher ce public de langue française. Quelles sont les raisons ? Le débat mérite d’être posé : on ne peut plus se mettre des oeillères ou se retrancher derrière des succès de festivals. Le succès dans les festivals est une étape extrêmement importante car il s’agit d’une reconnaissance à l’extérieur de notre cinéma mais qui a des effets immédiats à l’intérieur de nos frontières. En fait tout ce qui a pu se passer au niveau des nouveaux modes de financements qui sont apparus récemment et dont les mécanismes sont purement économiques et non culturels, je parle ici de Wallimage et du Tax Shelter, n’a été possible que parce qu’à un moment il y a une valeur belge qui a été reconnue d’abord par l’étranger. Subitement l’étranger s’est rendu compte que la Belgique produisait un cinéma d’excellente qualité. Maintenant que ces financements sont mis en place, la balle est dans le camp des producteurs et des réalisateurs. Bien sur, il faut rester réaliste, ce n’est pas demain que la Belgique pourra faire un nouveau Titanic !

Mais dès le départ, de l’écriture et du montage de la production du film, on peut dorénavant octroyer une attention plus particulière au public et voir comment ce public peut être touché. C’est une des responsabilités majeures de nos cinéastes. On ne peut pas rester avec une cinématographie nationale qui n’a pas de public, en tout cas pas dans son propre pays, c’est une aberration. Or malheureusement c’est un peu ce à quoi on assiste aujourd’hui…

C. : Une des raisons du manque de succès du cinéma belge en Belgique réside dans le fait qu’il s’agit d’un cinéma non formaté, surprenant, différent de ces films faits pour séduire directement un public de primetime télévisé Le cinéma belge semble être victime de sa trop grande originalité ! Ne serait-ce pas paradoxal ?

D.S. : Oui, c’est paradoxal. Lorsqu’on sort un film, celui-ci circule dans tout le pays. On parle donc avec des gens d’horizons divers, des publics différents en fonction des régions, des salles… Le choix des salles draine un public particulier, c’est donc un facteur déterminant dans le succès d’un film. Un autre aspect par rapport à ce public de primetime dont vous parlez c’est que nous manquons en Belgique de têtes d’affiches. Je parlais tout à l’heure de « l’effet Poelvoorde » mais c’est une exception. Nous n’avons pas d’acteurs pour qui le spectateur moyen va se déplacer à priori. Nous n’avons pas d’Al Pacino belge. Les Flamands ont compris le problème : ainsi, dans la série « Flikken », les dix acteurs principaux sont aujourd’hui reconnus comme des stars locales : ils rentrent là dans un star-system, nécessaire pour développer une audience. Ce travail doit se faire via la télévision. La Flandre crée des stars en invitant ces acteurs dans leurs émissions télévisées. En Wallonie, c’est encore très rare. Il me semble donc évident qu’il faut développer cette reconnaissance de l’acteur et qu’on puisse, vœu pieux en arriver un jour à une reconnaissance du réalisateur, que le spectateur se dise « J’ai envie de voir le film de untel, avec untel… » Les recettes aujourd’hui sont directement liées à la promotion : le public doit pouvoir rattacher le film à quelque chose qu’il connaît, qui lui donne envie d’aller au cinéma le vendredi soir quand il a mal à la tête. Tout ça doit passer par des outils promotionnels comme la télévision. Il y a encore du boulot !

C. : Quels sont vos projets dans l’immédiat ?

D.S. : Je travaille actuellement sur deux projets différents : un long métrage inspiré d’une idée originale de Raoul Servais et qui ne sera pas un film d’animation. Il s’agit d’un film sur la Guerre 14-18, un projet original d’une très grande ampleur. C’est un travail que j’envisage à moyen terme parce que c’est un gros projet et qu’il faut trouver la forme de financement et de production adéquate. Mais j’ai bon espoir. A côté de ce projet, j’ai également écrit un nouveau scénario de long métrage, dans la même optique que Hop ! C’est à dire un petit budget car si je trouve le moyen de continuer à développer des projets avec des outils de production qui ne sont pas lourds, avec une production réduite me garantissant une très grande liberté créative, je sauterai sur l’occasion. Cette liberté c’est quelque chose que je veux conserver à tout prix. Je viens donc de déposer ce projet à la Commission. On verra ce que ça va donner… Il s’agit donc de deux nouveaux projets à l’opposé l’un de l’autre : les méthodes de travail seront très différentes et j’en suis heureux. C’est une bonne manière de fonctionner, d’avoir des perspectives un peu plus larges…