« Le plus dur n’est pas d’avoir trois étoiles mais de les garder »

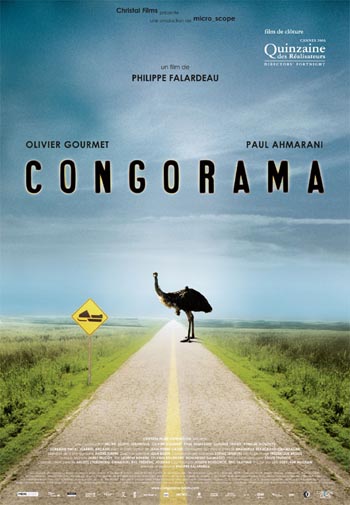

Coproduction entre le Québec et Tarantula Congorama, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes cette année, sort sur les écrans belges le 17 janvier, une comédie des origines loufoque et farfelue, entre le Congo, la Belgique et le Québec autour d’un inventeur un peu raté qu’interprète Olivier Gourmet. En décembre, le premier long métrage de Laurent Lherbier, Mon colonel, coproduit avec les Belges des Films du Fleuve, sortait en France. Pour ce rôle, l’acteur fétiche des frères Dardenne a perdu 27 kilos en trois mois. Un tour de force !