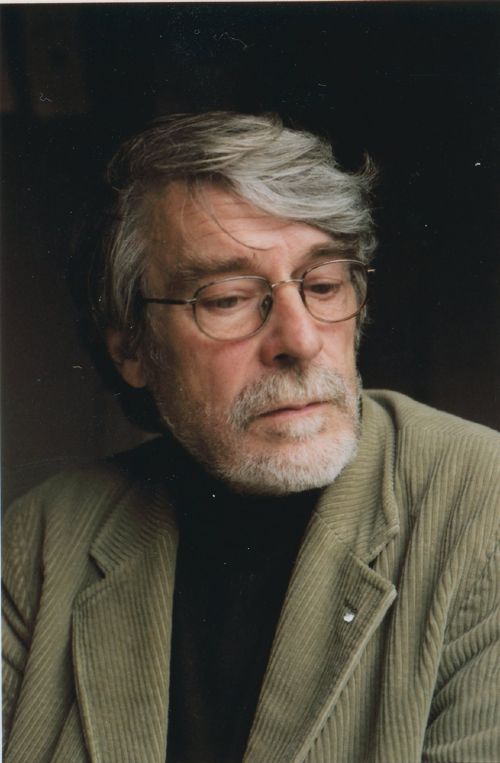

A l'occasion de la diffusion de Leni, la vie après la mort, nous avons voulu revenir à la fois sur le film et son réalisateur qui fut un producteur rigoureux de documentaires à la RTBF. Réalisant plus de 150 reportages et documentaires, il a collaboré avec des cinéastes tels que Michel Khleifi, Gérard Corbiau ou Manu Bonmariage et quitte en cette fin d'année la RTBF avec l'intention de poursuivre son itinéraire de cinéaste. Entretien et Gros plan sur un réalisateur.

Parcours

Entrevue avec André Dartevelle à propos de Léni, la vie après la mort

Cinergie : Vous êtes historien de formation, pourquoi cette attirance vers l'audiovisuel et le cinéma en particulier ?

André Dartevelle : L'audiovisuel devient une partie important des archives. La mémoire se construit de plus en plus avec ce que l'audiovisuel a produit. Tout ce que les télévisions ont produit en cinquante ans représente une masse d'archives exceptionnelles sur la société contemporaine. Le grand problème consiste à gérer ces archives ! Comment les sauvegarder pour qu'un jour ces images puissent un jour jouer leur rôle, pour qu'elles fassent le lien entre une mémoire vivante et l'Histoire ? La mémoire doit nourrir l'Histoire et pas le contraire.

Personnellement, j'ai eu un parcours conflictuel. Quand j'étais jeune j'étais partagé entre la volonté de comprendre le monde et une volonté d'art - j'avais envie d'être peintre. Il y avait un conflit entre une sorte de besoin qui m'amenais vers l'art et cette autre nécessité d'essayer de jouer un rôle dans le monde, dans la politique. C'est pour cela que j'ai fait des études d' Histoire. Je croyais que l'Histoire me permettrait de comprendre le passé et ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'héritiers de ce passé ! J'étais toujours coincé entre ces deux choix. Je suis venu vers l'audiovisuel presque sans m'en rendre compte pour essayer de récupérer ce besoin que j'avais de faire des images. Pas comme peintre mais comme réalisateur;

C. : Est-ce que le cinéma vous intéressait dans votre adolescence ?

A. D. : Le cinéma m'intéressait beaucoup. J'ai eu un débat intérieur. Je ne savais pas si je devais faire le cinéma, la peinture ou l'Histoire. J'ai fait finalement l'Histoire. Je me disais que si j'étais un artiste (uniquement quelqu'un qui ne travaille qu'avec les matériaux) je ne pourrais pas m'engager dans les grandes causes sociopolitiques. Avec l'Histoire que croyais que je pourrais comprendre notre monde actuel. J'ai aussi été journaliste.

C. : Y-a-til des films qui vous ont marqué pendant votre adolescence ?

A. D. : J'ai été bouleversé par Ingmar Bergman et par Alain Resnais. Hiroshima ou Muriel ou le temps d'un retour, ce sont des films formidables, violents remettant tout en question. De Bergman j'ai bien aimé Les Fraises sauvages, qui pose aussi le problème de la transmission.

C. : Lorsqu'on voit vos films on constate que vous explorez le refoulé de la société non seulement les traumatismes d'enfances et du nazisme, mais on parle aussi des chômeurs et d'un peintre inconnu... Ce sont les oubliés d'une société. Vous cherchez une mémoire qui est laissée à l'abandon. C'est l'une des caractéristiques de votre cinéma ?

A. D. : Le monde actuel vit dans l'illusion d'une maîtrise complète. Ce qui me frappe par rapport à cette attitude irresponsable (qui est une fuite en avant : développer et consommer à l'infini...) c'est qu'on oublie les vraies finalités qui devraient permettre aux gens de vivre une vie digne et fraternelle. L'exemple de Tableau dans un grenier le montre avec les peintures de Roger La Croix. Dans le milieu de l'Art on pense qu'aucune grande oeuvre, aucun grand artiste ne peut passer inaperçu. C'est faux. Il y a beaucoup de créateurs qui restent méconnus et dont l'oeuvre disparaît en silence. Je crois qu'il faut s'intéresser aux marges de la société. Cela devrait être la responsabilité morale et politique de tous les intellectuels. Quand j'ai découvert ce tableau de La Croix, j'ai été ému. La Croix était un autodidacte ouvrier. Il a appris l'histoire de l'art et il a fait une belle oeuvre de synthèse très émouvante qui repousse parfois sur la technique des maîtres anciens. Du coup je me suis intéressé à la non reconnaissance de son talent et des artistes en général. On est entouré de maîtres anonymes, comme on disait au Moyen Age. Cela arrive également dans le cinéma.

C. : Vos films sont très construits, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'oeuvre de documentaristes qui pensent que la réalité parle plus qu'il suffit de la capter.

A. D. : J'ai fait ce type de démarche pendant des années. Avec la caméra à l'épaule, j'étais toujours proche des gens. J'ai été reporter de guerre. J'ai longtemps travaillé dans cette esthétique toute à fait brute. On était pris dans une dynamique où il fallait capter l'événement et susciter les témoignages.

De temps en temps, je freinais la machine et on faisait quelque chose de plus constructif. On appelait ça un film, et pas un reportage. Donc, je suis passé de l'esthétique brute du reportage à des choses travaillées avec une plus grande intériorité.

C. : L'exploration du refoulé, on insiste, est vraiment le contre-pied de la société actuelle, qui ne vit que dans un perpétuel présent.

A. D. : Dans notre société, même quand on s'intéresse au passé, c'est pour alimenter le présent et pas pour créer un lien entre le passé et l'avenir. La fidélité au passé, pour moi, c'est une façon de payer une dette à toutes les générations qui nous on précédé et à qui on doit, en partie, le meilleur de ce qu'on vit maintenant. Cette question de la dette est, à mon avis, aussi complètement oubliée. Je préfère la re-mémorisation à la commémoration. Personnellement J'ai été privé du passé. J'ai perdu ma famille quand j'étais très jeune. Elle n'a pas pu me parler des guerres de la première moitié du XXème siècle. Je me suis retrouvé adolescent avec une page blanche derrière moi. Il n'y a pas eu de transmission. Je n'ai pas eu le récit de mes parents sur ce qu'ils avaient vécu. Mon père était résistant, il a été torturé et je n'en savais rien. J'ai dû tout apprendre par moi-même. D'où mon intérêt pour la transmission.

Leni, la vie après la mort

C. : Leni, la vie après la mort joue sur un contrepoint entre des images brutes (archives de guerre) avec la parole des témoins.

A. D. : Il y aussi des archives personnelles. Mais j'ai été très touché par la lumière des Ardennes que je voulais garder. On n'a pas mis d'éclairage artificiel. Le but était d'essayer de laisser les témoins dans leur milieu. J'ai d'ailleurs commencé mon film par aller voir les paysages. J'avais besoin d'un contact charnel, sensuel avec la nature.

C. : Le début de Leni, la vie après la mort est assez fort avec la mise en place du contexte historique et la voix off qui place le spectateur à distance. Vous servez de passeur entre l'écran et le spectateur.

A.D. : Je ne voulais pas instrumentaliser ces images tournées par les correspondants de guerre allemands et américains, mais plutôt me questionner sur elles. Poser peut-être les mêmes questions que se pose le spectateur Je voulais m'interroger sur les intentions de ceux qui ont filmés. C'est pour ça que dans un certain moment, j'ai différencié l'approche entre un cinéaste américain, qui dénote une certaine tendresse, et les images tournées par les cinéastes allemands, qui étaient les émissaires de la propagande nazie jusqu'au bout.. Instinctivement je n'aurais pas utilisé des images de la guerre parce que je trouvais que le voyage que j'ai fait avec les enfants martyres était suffisant. Puis les producteurs m'ont convaincu du contraire. Dés lors il a fallu se remette dans la violence de la guerre avec les moyens d'information et de communication de l'époque. Sachant que les archives faites par les correspondants de guerre sont dangereuses. Il ne faut pas les utiliser comme un support du discours. Il faut créer une distance par rapport à ces images parce qu'elles ont été filmées dans un but de propagande brutale.

C. : Pourquoi le mélange de ces archives de guerre avec les images d'amateurs et des photos de famille ? C'est un contraste assez fort.

A. D. : Quelques unes de ces images ont était faites pendant l'hiver de 1940 par un curé du village. Quand on sait que beaucoup de ces enfants ont été tué à la fin de la guerre, ces images gagnent une force incroyable. Ces images ont une grande beauté. Quel bel hommage au cinéma.

C. : Le dernier plan est-il un clin d'oeil au dernier plan de Limelight de Chaplin ?

A. D. : Oui, bien que je doive vous dire que cela a été fait naturellement. Je n'ai pas mis en scène l'éloignement de ces deux femmes. A un certain moment, elles voulaient aller voir des maisons plus loin et elles se sont naturellement éloignées. Elles n'ont pas fait attention à la caméra.

C. : Une autre chose intéressante dans vos films, c'est le travail de la mémoire et l'importance de la transmission.

A. D. : En réalisant Leni je me posais la question : quel est l'intérêt de faire un film pareil ? Je me demandais ce qu'on pourrait ajouter à tout ce qui avait déjà été dit et montré! En travaillant avec les petites filles, Monique, Arlette, Marcelle, je me suis aperçu que je n'étais pas dans un travail de commémoration où l'on se contente de rappeler les choses et pleurer les morts. Cela ne sert à rien de pleurer les victimes du nazisme 60 ans après, c'est beaucoup plus intéressant de comprendre le nazisme pour lutter contre son héritage. Ce qui m'a intéressé le plus c'est la re-mémorisation : comment fabriquer une mémoire, là ou elle n'existait pas ? Le film est un essai sur la parole. Les enfants n'avaient pas un discours fabriqué sur ce qu'ils avaient vécu.

C. : Vous étiez un peu le psychanalyste de ces petites filles. Elles ont caché pendant des années leurs souffrances et soudain elles doivent y faire face.

A. D. : Je crois que ces gens avaient l'envie (et le besoin) de maîtriser leur passé pour faire leur deuil définitif. Il y a un personnage qui retourne pour la première fois, soixante ans après, sur les lieux où les massacres se sont passés. Elle y retourne avec nous progressivement. Elle est en train de faire un travail sur elle-même et elle se sert de nous. On s'est laissé instrumentaliser par elle parce que c'est avec elle qu'on construisait le film. Quand elle parlait des événements elle était prise dans ce qu'on appelle une compulsion de répétition. Elle ne savait pas aller plus loin, c'était une façon pour elle d'éviter de souffrir.

Je crois que cette fidélité au passé qu'on a eu, nous a permis d'aller vers une sorte de mémoire apaisée. Le film est utile parce qu'il a permis aux gens de gagner une liberté intérieure et, pour ceux qui regardent le film, de comprendre l'enjeu et de se sentir plus solidaires. Je me demande si ce type de mémoire, quand on a de la chance de la travailler, n'encourage pas à avoir un autre regard sur les souffrances du monde. Bref, ce type de travail peut aider à combattre l'indifférence. Est-ce que les filles qui parlent dans mon film ne disent pas aussi implicitement de ne pas être indifférent aux massacres des enfants en Afrique ?J'ai décidé de mettre l'accent sur les massacres et pas sur les combats. On ne peut pas parler du nazisme sans dire ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, une politique de terreur qui détruit des structures sociales.

C. : Il y a aussi une idée essentielle dans le film sur le rôle de la mère, notamment à cause de Marcelle et Monique;

A.D. : Marcelle passe à l'action. Elle ne se contente pas de demander sa maman de substitution (Leni). Chaque fois qu'on se rencontrait elle nous parlait de Leni dont elle ignorait le destin. Donc, elle nous a presque obligée à retrouver Leni. Monique a lancé une espèce d'éloge extraordinaire de la maternité : sans la maternité, une bonne vie est impossible. Mais Monique n'est pas allé aussi loin que Marcelle. Elle a lancée ce cri, mais elle s'est arrêtée là. Il n'y a pas eu une tentative d'exorcisme de sa part, tandis que pour Marcelle, le film est la mise en scène d'un exorcisme. Pour ces filles, chaque prise de parole était un moyen de parler autrement et de délivrance. Pour beaucoup de fillettes, on a réussi à aller relativement loin, surtout pour celles qui n'avaient jamais parlé.

C. : Dans Leni, la vie après la mort, vous n'occultez rien, pas même les massacres des bombardiers américains sur les civils. Une bavure dont on ne parle jamais.

A.D. : Ils ont détruit quatre villes dans les Ardennes : Saint-Vith, Laroche, Houffalize, Malmedy. Ils ont dit s'être trompés. Dans leur esprit toutes ces villes étaient allemandes. Mais il faut faire attention parce qu'il y a tout un courrant révisionniste d'extrême droite qui tente de mettre la guerre faite par les alliés sur le même plan de guerre fait par les nazis, mais c'est faux. Les alliés ont fait la guerre pour se débarrasser du monstre nazi.

Je me suis posé la question du sens du film, de son utilité morale et historique. Je ne voulais pas faire un film sur la guerre qui n'apporte rien de plus. Mais grâce au travail sur la re-mémorisation fait avec les fillettes, je crois qu'on a dépassé la question du ressassement.Comment être juste quand on travaille sur la mémoire ? Le chemin est difficile entre la nécessité du souvenir (pour éviter l'indifférence) et le besoin de l'oubli (pour éviter le ressassement).

C. : Le film est un regard singulier sur la bataille des Ardennes. On n'avait jamais vu ce sujet abordé du point de vue des victimes.

A. D. : Surtout les victimes les plus jeunes, qui n'ont jamais parlé car on ne considérait pas leurs témoignages au sens historique du terme. Je voulais savoir comment ils ont géré les souvenirs de ces événements traumatiques dans leur vie et comment ils allaient parler. Faut-il en parler ? Comment en parler ? A quoi ça sert ?

Le rôle des documentaires

C. : Votre film est un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement, notamment à la télévision : on souligne le spectaculaire au détriment du contenu. Vous, vous e coupez pas, même quand pendant les entretiens il y avait des silences et des regards gênés ou vagues.

A.D. : La télévision est en train de tourner le dos à une de ses plus belles traditions. Les documentaires et les reportages avaient inventé une approche de la réalité plus cinématographique qu'informative. Mais j'espère qu'à cause du contexte actuel la production du cinéma documentaire indépendant soutenu par les autorités publiques va continuer.

C. : Il y a un mouvement d'intérêt pour le documentaire qui vient peut-être de la frustration des gens de ne plus voir « le vrai » sur les écrans...

A. D. : La télévision se débarrasse de plus en plus d'une foule d'obligation qui sont les siennes vers l'extérieur. On demande au documentariste de palier aux carences de l'information télévisée. Il y a presque une espèce de tentative de la part des autorités de la télévision de se décharger sur les producteurs et réalisateurs extérieurs d'une série de choses qu'elles avaient l'obligation de faire. Mais, je crois qu'il y a aussi peut-être une carence chez les documentaristes francophones : ils ne s'intéressent pas assez aux questions sociales. On a l'impression que pour beaucoup de réalisateurs c'est encore la télévision qui doit se charger de ça. Ceci étant, j'espère que cette tendance du retour des documentaires en salles va se poursuivre et que le public soutiendra cette évolution.

C. : Chômeur, pas chien, l'un de vos films, ne nie pas cet intérêt pour les questions sociales...

A.D. : J'avais envie de travailler avec les chômeurs exclus des droits à l'allocation. Je voulais savoir comment et pourquoi ils étaient exclus. J'étais fâché, à ce moment là, car je trouvais que mes confrères réalisateurs devraient prendre en charge ce type de questions et réfléchir sur les mécanismes de violence et d'oppression qui existent chez nous. Je crois qu'il faut aller vers les gens, dans leurs quartiers, voir comment ils vivent et comment ils crèvent !

C. : Une page se tourne. Vous quittez la RTBF. On vous imagine mal chaussant des charentaises. Avez-vous des projets de films ?

A. D. : Oui, je vais continuer à faire du cinéma. Avant la télévision avait une certaine tolérance par les expériences. Et les meilleures choses ont été créées comme ça, par la bande. Les meilleurs reportages et le meilleur cinéma documentaire ont été produites et diffusées à la télévision à la fin des années 60 notamment la série Fait Divers qui a eu un grand impact sur le cinéma. Dans Fait Divers il y avait une empathie complète avec les gens qui étaient filmés. Je souhaite que les réalisateurs fassent plus attention aux questions sociales. Il faut être plus solidaire, pas nécessairement engagé. Si j'ai fait un documentaire sur les chômeurs, c'était pour des raisons humanitaires, pas politiques. J'ai essayé de les faire sortir comme des gens capables de se révolter et de traduire cette révolte dans un langage.