Un bouquet capiteux mais un peu fané

On sait, depuis Manneken Pis et Terug naar Oosterdonck, que Frank Van Passel est l'un des jeunes cinéastes belges à suivre, pour cause d'originalité et d'inventivité. Avec Villa des roses, son deuxième long-métrage pour le cinéma, il s'attaque cependant à forte partie : l'adaptation d'un classique de la littérature flamande, publié par Willem Elsschot vers 1910, dont l'histoire met en scène les pensionnaires d'un vieil hôtel parisien. En situant son film juste avant 1914 et en privilégiant un système narratif en flash-backs, il en fait la métaphore d'une civilisation délabrée qui s'effondre dans le chaos de la grande guerre. Cette allégorie, l'ancien assistant de Marc Didden, Stijn Conincx et Robbe De Hert l'évoque en tirant de son chapeau quelques belles idées de cinéma. Ces panoramas de la ville-lumière tournés façon cartes postales sépia qui nous situent dans le temps et l'espace. Ou bien la vieille villa elle-même, quasiment organique, truffée de mécanismes optiques et acoustiques par lesquels pensionnaires et personnel s'espionnent à qui mieux mieux. Utilisant au mieux l'impeccable travail photographique de Jan Vancaillie, il recrée un univers 1900 fait de boiseries craquantes et odorantes, de verre (superbes serres du Jardin des Plantes), d'acier, de fumée, de suie, de boue. Mais dans ce monde évanescent, règne une cruauté rapace. Les personnages font penser à des fauves épuisés qui s'entre-déchirent pour s'empêcher de penser qu'ils sont en train de mourir.

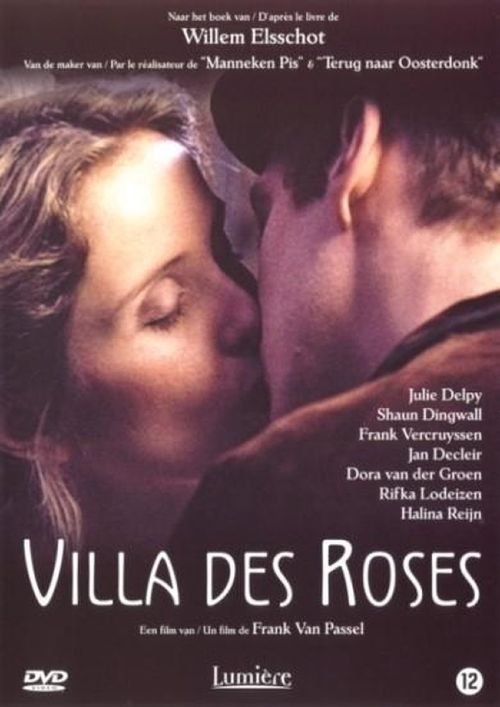

Avec cette discipline victorienne que l'hôtelière tente d'imposer, surannée et d'autant plus absurde que la déglingue physique et financière de sa maison est patente. Seul pâle rayon de soleil dans ce monde fané, Louise Créteur (Julie Delpy, belle et émouvante), la nouvelle bonne, séduit les pensionnaires qui, chacun à leur manière, se mettent en frais pour s'attirer ses bonnes grâces. Elle ne cédera qu'aux charmes troubles de Richard, jeune peintre décorateur venu d'Allemagne. Un amour passionné qui se délite cependant. Richard se détourne lentement de la jeune femme lorsqu'il apprend qu'elle est veuve et mère. Et une riche Américaine réclame toute son assiduité. Lorsque Louise, enceinte, est contrainte de se faire avorter, la rupture est inévitable, mais tire en longueur. La guerre qui vient les séparera. Malgré les atouts dont il dispose, le film peine à convaincre. D'abord, l'utilisation de la langue anglaise apparaît incongrue dans cette histoire parisienne, même si la pension de famille est présentée comme une sorte d'enclave britannique dans la capitale française. Il y a aussi l'atmosphère glauque, que tout contribue à renforcer, mais surtout les lacunes du scénario. Peut-être est-ce dû au fait que le roman d'Elsschout, entremêlant de multiples intrigues autour de nombreux personnages, était difficilement transposable? Parmi tous ces fils, le réalisateur et son scénariste ont sans doute dû se résoudre à en privilégier un - l'histoire d'amour qui unit l'une des femmes de chambre à un client allemand - et, ce faisant, ont fort aminci la trame.

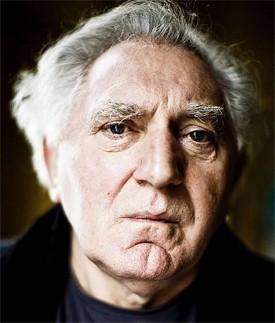

Quoi qu'il en soit, il y a de nombreux trous dans l'histoire, et des incohérences sur lesquelles le spectateur a du mal à passer. Pourquoi Louise est-elle obligée de renoncer aux siens pour l'amour de Grünewald ? Et que vient faire cette avorteuse à laquelle Louise a recours et qui, quelque temps plus tard, semble habiter la pension? De plus, si de nombreux personnages secondaires, indéniablement pittoresques, subsistent du roman, leur traitement est à peine ébauché. Le personnage de vieille folle composé par Dora Van der Groen ,dépourvu des attributs surréels et magiques qui auraient dû en faire l'âme maudite de la maison, n'est qu'une pauvre enveloppe vide en dépit des efforts de la comédienne que l'on sait à l'aise dans ce registre. Et que dire du personnage incarné par Jan Decleir ? On sent qu'il a une importance beaucoup plus grande dans le roman, mais ici, il fait juste deux apparitions. L'une pour faire de mystérieuses prédictions empreintes de sagesse populaire, l'autre pour mourir sur la table de la salle à manger. C'est un peu court pour s'y retrouver. L'écrasante (et sans doute dispendieuse) présence physique du Depardieu flamand aurait dû permettre davantage qu'un caméo bâclé. Cela étant, il reste le talent indéniable d'un des jeunes cinéastes flamands les plus prometteurs, une superbe photographie, bien dans la tradition du cinéma classique du nord du pays, et la lumineuse splendeur de Julie Delpy, mise en valeur par un cinéaste dont on savait déjà (voir Antje de Boeck dans Manneken Pis) combien délicatement il aime filmer la beauté des femmes