Cinergie : Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet d’un tel ouvrage et sa nécessité, son urgence peut-être ?

Jeremi Szaniawski : En 2014, j’ai commencé à élaborer un projet de livre sur les auteurs contemporains dans le cinéma. Ce projet a abouti à la sortie du livre The Global Auteur : the Politics of Authorship in 21st Century Cinema, paru en 2016 que j’ai édité et dirigé avec le professeur Seung-Hoon Jeong. Ce livre ne contenait, mis à part mon chapitre, aucun article sur les femmes cinéastes. Pourtant, lors de la préparation du livre, j’avais contacté un certain nombre de collaboratrices (telles que Linda Williams, Ivone Margulies, Vivian Sobchak, Kaja Silverman, etc.)

J’avais en ce sens contacté des personnes dont je savais qu’elles avaient écrit des articles brillants sur des femmes cinéastes ou sur la théorie du cinéma d’un point de vue féministe, mais pour ces femmes critiques et théoriciennes du cinéma, écrire sur les femmes cinéastes d’un point de vue ‘auteuriste’ ne semblait pas intéressant.

La Author theory était, dans le monde académique américain, frappée par une sorte de stigmate, marquée par une aura de conservatisme patriarcal. Donc, nous nous sommes retrouvés, pour The Global Auteur, sans aucune réelle discussion au sujet de femmes cinéastes, sauf mon chapitre dans lequel je parle de Kelly Reichardt, dont j’admire énormément le cinéma. Ce manque m’a évidemment mis mal à l’aise, tout d’abord car les femmes cinéastes ont toujours joué un rôle important, même si leur nombre était très réduit dans l’histoire du cinéma : il y a tout d’abord eu Alice Guy-Blaché qui est une des premières femmes cinéastes, une première cinéaste tout court, et puis dans le monde du cinéma expérimental, il y a bien entendu Germaine Dulac, Maya Deren… Pas de quoi s’en vanter, mais dans le domaine du documentaire, Leni Riefenstahl demeure une figure importante, et puis, plus proche de nous, Agnès Varda… Cela demeure très peu, mais cela n’en rend que plus exceptionnelles ces figures. Évidemment, eut égard aux infrastructures du cinéma, les femmes hélas n’avaient souvent pas voix au chapitre. Un peu plus dans les pays communistes qu’en Occident (Esfir Shub, Larisa Shepitko, Vera Chytilova, Wanda Jakubowska,…), mais, finalement, pas beaucoup plus. Puis il y a eu la grande époque de la seconde vague féministe, ou de nouveaux grands noms se sont affirmés (Chantal Akerman, Laura Mulvey, ou Liliana Cavani), et qui étaient des pionnières. Depuis quelques années, c’est l’explosion. Il y a une volonté systémique, dans le cinéma, de parité, il y a donc un grand nombre de femmes qui ont accès à la production justement parce qu’elles sont femmes. Moi, j’ai toujours voulu que l’on discute et que l’on étudie davantage les femmes en tant qu’auteures de cinéma.

Alors j’ai recontacté Ivone Margulies que j’avais contactée lors de l’ouvrage collectif The Global Auteur. Ivone est la théoricienne qui a écrit le livre le plus important sur Chantal Akerman (Nothing Happens, Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday, 1996). Je lui ai proposé le projet d’effectuer un Global Auteure avec un E, qui soit un compagnon féminin du premier livre. Elle était très enthousiaste dès le début, et on a commencé ce projet, vers mars-avril 2016.

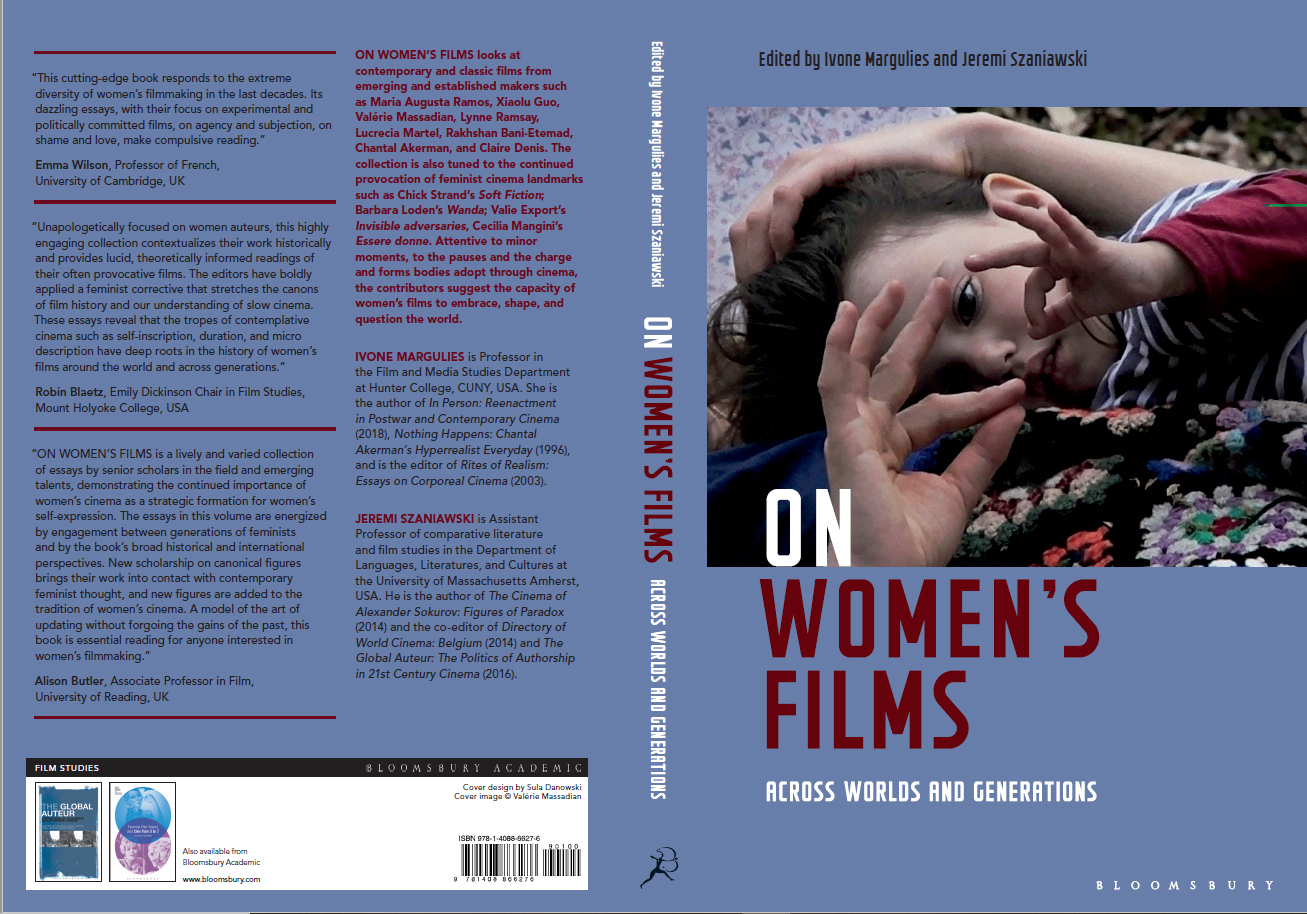

Ensemble, nous avons contacté et réuni une vingtaine de chercheuses brillantes (Laura Mulvey, Patricia White, Elena Gorfinkel, Rebekah Rutkoff… pour n’en citer que quelques-unes), certaines très politisées, d’autres moins, mais toutes passionnantes. Le livre s’est fait comme cela, le titre est devenu On Women’s Films Across Worlds and Generations, et au bout du compte, c’est une théorie de l’auteure mais qui ne dit plus son nom. Nous avons atténué la dimension auteurisante pour ne pas entrer dans ce schéma patriarcal mais ça reste centré sur des cinéastes qui ont des œuvres cohérentes, stylistiquement et thématiquement, et que l’on peut donc tout à fait considérer comme des auteures à part entière.

C. : Que revêt le nom « auteur(e) » pour une femme ?

J.S. : C’est un héritage problématique. Pour les hommes, c’était une sorte de fer de lance, c’était la théorie issue des Cahiers du cinéma, « la politique des auteurs ». À un autre niveau, beaucoup d’autres mouvements cinématographiques l’ont mis en avant : donner une forme d’autonomie à la personne qui revêt la responsabilité de la personnalité du film, ce n’est plus le producteur, ni l’acteur, ni le scénariste. C’est le réalisateur qui écrit ses scénarios, c’est ça, grosso modo, l’auteur. Même dans le cas où il n’a pas écrit le scénario, ses obsessions formelles et thématiques prennent le dessus. Et quand tu vois le film, tu vois directement que c’est un film de lui. L’ego masculin correspond très bien à cela.

Chez les femmes, c’est plus compliqué. On a eu des personnalités extrêmement fortes, comme Agnès Varda. Elle pose sa voix, son regard. Difficile de dire donc que ce n’est pas une auteure. Mais politiquement, ça a mis certaines femmes très mal à l’aise d’utiliser ce titre. Dans mon chapitre sur Valérie Massadian, qui est pour moi d’un talent rare, et une ‘auteure’, donc, j’analyse son rapport au patriarcat, aux hommes qui dirigent… elle essaie d’œuvrer en dehors de ce modèle.

Chantal Akerman était une féministe iconoclaste qui a créé un cinéma personnel féministe, tout à fait en marge des modèles patriarcaux également, tout en étant une auteure. C’est une sorte de condition sine qua non due aux infrastructures du cinéma. Il faut quelqu’un qui dise ‘moteur’ et ‘coupez’. C’est pratique pour la distribution. On n’est pas encore sorti du modèle de l’auteur même si on ne veut plus l’appeler comme ça. L’alternative serait un cinéma collectiviste ou algorithmique qui serait créé par des Intelligences artificielles ou des collectifs. Il y a eu des tentatives de gens qui faisaient des films en groupe (le Newsreel Films group aux USA), mais ça n’a pas fait école eut égard aux infrastructures commerciales du cinéma. L’auteur, c’est un concept très vendeur d’un point de vue commercial (‘un film de…). Cela étant dit, on voit bien, notamment avec les séries TV et des sites VOD, que la notion d’auteur devient une ‘niche’.

C. : Pensez-vous que les femmes sont sorties des carcans, pouponnières hollywoodiennes, grâce au dispositif léger ?

J.S. : Il est évident que le cinéma féministe se développe dans les années 60-70 lorsqu’apparaissent les caméras légères et moins chères mais aussi car les théories féministes et progressistes émergent et surtout l’économie change. Le féminisme a été facilité par un nouveau modèle économique. Le capitalisme tardif est tout simplement un modèle dans lequel la femme n’est plus reléguée à la cuisine. C’est un peu triste à dire mais, étant marxiste, je considère que l’émancipation de la femme a eu lieu d’une part du fait de combat de libération et des multiples vagues successives de femmes courageuses et volontaires qui ont créé le féminisme comme mouvement politique. Mais c’est aussi dû au capitalisme qui efface progressivement la distinction des genres et la volonté individuelle, et a créé un modèle dans lequel en tant que consommateur il n’y a pas de différence fondamentale entre un homme et une femme. Il y a donc deux poids, deux mesures : la volonté d’émancipation, l’éducation et en même temps une base économique dans laquelle la distinction homme-femme, d’un point de vue économique, a changé de sens. En ce sens, et cela étant dit, pour revenir aux technologies, même si davantage de femmes ont pu réaliser des films, tant que l’industrie était dominée par des hommes, assujettie à un modèle patriarcal - héritée encore du fordisme et du capitalisme industriel - elles n’avaient pas voix au chapitre d’un point de vue de la distribution et des financements plus importants (à quelques très, très rares exceptions). Notre modèle néo-libéral, plus fluide, a permis des brèches, dans lesquelles le cinéma féminin (mais aussi gay et lesbien) a pu s’engouffrer.

C. : Considérez-vous que le cinéma est une technologie de genre ?

J.S. : C’est une question piège. Il y a eu toute une théorie comme quoi la caméra était très phallique, intrusive, scopique, voyeuriste, comme les hommes le seraient. Est-ce que les femmes ne sont pas voyeuses ? Le débat de genre n’a pas de sens à ce niveau-là. Si ça se trouve, dans 10 ans, le discours changera, et on dira que la caméra est englobante. Donc je pense que la technologie est ce qu’on en fait.

C. : Pouvez-vous nous parler spécifiquement de votre chapitre dans cet ouvrage sur les femmes cinéastes ?

J.S. : Il y a quelques années, j’ai vu un film de Valérie Massadian qui s’appelle Nana (2011), son premier long-métrage. Je suis tombé sous le charme. C’est une vision unique, une manière de porter le documentaire et la fiction dans des territoires qui n’avaient à ma connaissance pas été explorés, d’une individualité pure. J’ai voulu l’inscrire dans une réflexion plus large qui intègre le conte de fée. Quoi qu’on en dise, le conte de fée est un modèle féminin, traduit et transmis plutôt par les femmes aux enfants et qui raconte d’une manière non patriarcale les mécanismes du patriarcat, qui prépare les enfants à rentrer dans le patriarcat via une narration non patriarcale. Je ne veux pas dire « féminine », car c’est encore autre chose. On peut être une femme phallique, une femme patriarcale. Quelque part, le conte de fée est un genre, un mode très ambigu. J’avais placé là-dedans Claire Denis, Agnès Varda, Lucile Hadjilalilovic, et Valérie Massadian. Mais je voulais parler de Valérie avant tout. Ses personnages féminins sont marginaux, déclassés et vivent leur propre vie à moitié abjecte mais très belle, c’est absolument remarquable. Elle utilise un dispositif léger de caméra vidéo et travaille en décors naturels.

J’ai pu la rencontrer, et nous avons échangé autour de son cinéma. Elle a été d’une générosité incroyable. Elle m’a dit, après avoir lu mon chapitre, ces mots qui m’ont ému : « Il est très troublant d'avoir la sensation d'être vue, comprise, à des endroits qui ne cherchent pas à se cacher mais qui sont si intimes, si naturels, au sens politique du terme. Il est rare de se retrouver confrontée au travail de quelqu'un qui vient parler avec les films. »

Communiquer, dialoguer avec les films, pour moi, c’est essentiel. J’ai senti qu’il y avait quelque chose dans ces films, et je pouvais leur répondre.

Je ne l’avais pas suggéré, mais la couverture du livre est tirée de Nana, et j’espère que ça va contribuer à une plus grande familiarité du public avec cette cinéaste.

J’espère que les gens liront ce chapitre, au sujet du conte de fée, de ses implications, de la périphérie du patriarcat et de ce qui se passe au-delà, ainsi qu’au sujet de la miniature-thème important chez Valérie Massadian.

Dans Nana, c’est une petite fille qui est protagoniste et dans le deuxième, Milla, c’est une femme enfant. Il y a donc une idée sur la taille et le monde, tel qu’on le voit avec des yeux formés. C’est un cinéma très mineur dans la forme (tout petit budget), mais majeur dans la densité et l’intensité qu’il possède, et qui renvoie au cinéma d’avant-garde ou de Cassavetes. On retrouve une intensité palpable, un regard féminin qui s’est formé de manière indépendante. Il y a un vrai regard sur ce qu’est et implique une image cinématographique.

C. : Si vous deviez mettre en évidence une congruence entre les différents chapitres et ces auteures, ces femmes cinéastes…?

J.S. : Malheureusement, c’est uniquement le fait qu’elles soient femmes, ces cinéastes. Mais bien entendu il ne faut pas les réduire à cela. Nous avons 20 chapitres au sujet de cinéastes différentes et nous avons certes dégagé des groupes de cinéastes mais dans l’ensemble, ce sont des cinéastes singulières, et des approches très diverses par nos contributrices. Nous avons des chapitres sur des cinéastes qui s’inscrivent totalement dans la deuxième vague de féminisme, c’est à dire Akerman, Varda, ou Barbara Loden. Il y a beaucoup d’attente dans leurs films, de processus d’errance-intérieure et extérieure. Il y a les films davantage documentaires aussi. Les femmes s’intéressent à ce qui est là. Elles représentent des corps, des sensibilités. Le mâle patriarcal veut passer outre cette sensibilité. Le cinéma patriarcal est plus commercial, il faut toujours aller au-delà, toujours ajouter un argument. Un bon exemple de film de femme qui prend cette thématique à bras-le-corps, c’est Les Salauds de Claire Denis, perspective de gauche, un combat et une sensibilité qui ont été ceux de Denis depuis le début. Le chapitre qui étudie ce film nous le montre comme étant un texte très éco-critique.

Le dérèglement écologique est lié à la rapacité capitaliste, masculine (non sans la complicité ou l’acquiescement tacite de femmes demeurées dans ce carcan patriarcal).

Il y a un chapitre consacré à la cinéaste polonaise Malgorzata Szumowska. Ses films nous parlent du deuil et de corps vieillissants. Ce sont des choses très banales et quotidiennes, dont le cinéma ne parle pas souvent. Rendre le quotidien plus fascinant, comment avoir une vie érotique dans la vieillesse ? Ses films sont accompagnés d’une pudeur morale.

Plusieurs chapitres s’attardent sur des cinéastes d’Amérique Latine. Lucrecia Martel, bien entendu. Il y a aussi un chapitre sur le film Las Muertes chiquitas, un documentaire mexicain de Mireia Sallares dans lequel des femmes parlent de leurs orgasmes. Un film très émouvant, très simple, très personnel, des portraits de femmes qui se suffisent à eux-mêmes, des portraits convaincants. Les femmes ne parlent pas de ça de manière publique.

Il y a également Maria Augusta Ramos qui fait des films sur les jeunes délinquants au Brésil, les prisonniers délinquants juvéniles, de jeunes garçons. De nouveau, c’est la singularité du regard qui fait la différence. Ramos ne représente pas les jeunes dans des situations de tribunaux, ce sont les acteurs qui incarnent les jeunes. Ça donne quelque chose de plus essentiel qui dénonce la performativité et la mise en scène du système judiciaire, de la justice et de la punition.

On trouve par ailleurs dans le livre des chapitres sur les cinémas du proche orient (d’Iran), de Chine continentale, de Taiwan, il y a, en dépit de ce que nous dise les medias, un espace d’expression singulier pour les femmes cinéastes, bien que différent du nôtre, très américanisé et occidentalisé.

D’autres chapitres abordent les films de Lynne Ramsay, Cecilia Mangini, Hito Steyerl, Chick Strand, Valie Export… une liste éclectique qui montre bien la richesse du sujet.

Outre le fait qu’on ait pris des femmes cinéastes, on voit bien ici que le caractère extrêmement varié de ces œuvres montre l’utilité et l’inutilité de regrouper les femmes en tant que femmes. Elles transcendent leur identité sociale et sexuelle. Ce sont des artistes, des cinéastes, avant tout. On est parvenu à regrouper des thématiques, certes, associées au cinéma féminin (la temporalité et le travail quotidien, le labeur professionnel et domestique). Il y a des films aussi où il ne se passe rien, mais ce n’est quand même pas du « slow Cinéma » comme chez Lav Diaz ou Alexandre Sokourov, il y a quelque chose de distinctif.

Tout ça pour dire que je ne pense pas qu’il faille regarder ces films avec un prisme spécifiquement féministe. On peut le faire, mais ce n’est pas obligatoire. Judith Butler a été une balise, ça a permis à beaucoup de gens de penser le corps féminin dans la société d’une nouvelle manière. Ses textes sont canoniques dans la discipline des cultural studies. Il y a moyen de penser, aujourd’hui, le cinéma féminin en dehors de la théorie scopique de Laura Mulvey, de l’objectivation du corps de la femme et des textes de Butler.

C. : Pouvez-vous nous parler de Chantal Akerman et sa place dans l’ouvrage ?

J.S. : Chantal Akerman a été en Belgique une cinéaste importante mais trop longtemps sous-estimée, et pour le cinéma féministe, une cinéaste inestimable. On ne peut pas parler de l’histoire du cinéma sans Akerman, et on ne peut absolument pas parler de l’histoire du cinéma féministe sans Akerman. Mais il y a toujours un petit problème avec la canonisation d’une figure, surtout quand elle est aussi anticonformiste et radicale, car c’est une imposition. Or, beaucoup de chercheuses ont beaucoup de résistance à tout ce qui a trait à l’imposition d’une figure par un canon qui demeure forgé à 80 % par des théoriciens masculins. Akerman a subverti un mode, une façon de représenter le temps, l’espace, l’activité féminine et humaine. Tout le monde l’admire pour cela. Comment en parler de manière nouvelle ? Ivone Margulies parle d’Akerman dans un chapitre qui aborde une thématique singulière, celle de la fatigue, l’usure, thème très deuleuzien. On sent une pulsation, une intensité, parfois sous la surface contemplative des choses, chez Akerman. Elle avait du mal à vivre avec elle-même. C’est une condition tragique d’être épuisé par soi-même. La cinéaste qui agit, et qui est fatiguée. Ivone a recréé ça phénoménologiquement, lorsque tu lis son chapitre, tu es soumis à ce qui se passe dans le corps et le cœur d’Akerman, une cavalcade de pensée, en permanence en éveil, au point dans être epuisé(e), on ne fait pas du cinéma assis, donc « debout » conclut-elle. On parle vraiment d’un affect d’épuisement. Ivone a réussi à écrire un texte original sur un thème qu’on pensait éculé. L’œuvre de Chantal Akerman représente un patrimoine important et qui doit persister pour des raisons artistiques et politiques. La Cinematek a restauré plusieurs de ses films. Il faudrait une archive bien documentée, répertoriée, pour les générations de chercheuses et chercheurs futurs. Tout ça va se faire doucement. La question est importante : où se trouvent toutes ses choses ? Akerman a habité en Belgique, en France, à New York, et séjourné dans d’autres pays encore (Israël…). Il faut rassembler toutes ses archives. Ce sera d’autant plus compliqué qu’elle a brillé dans plusieurs medias : les musées/galeries d’art, télévisions, cinéma, et en littérature.

C : Quelques mots pour conclure ?

J.S. : On Women’s Films Across Worlds and Generations est un livre très dense, l’important pour moi, c’est de contribuer à la célébration des femmes cinéastes qui font un cinéma original, créatif, et courageux. Et ce sont les valeurs qu’on a voulu mettre en avant, Ivone Margulies, les participantes, et moi. Et les cinéastes dans le livre participent de cet effort. Ce qui a fait la grandeur du cinéma féminin, c’est l’adversité.

Actuellement, ce qui me fait peur, c’est que l’on donne des financements à des femmes parce qu’elles sont des femmes. Et ça ne devrait pas être comme cela, on devrait leur donner car ce sont des artistes, des battantes, des visionnaires. Pour l’instant, le cinéma est en crise et je pense que les cinéastes femmes tirent avantage de cela de manière plus intelligente que les hommes. Dans l’ensemble, on a plus de bonnes surprises de la part des femmes cinéastes depuis 10 ans que de la part des hommes. Je veux croire dans le rayonnement du cinéma au XXIe siècle, et je pense qu’aujourd’hui cela passe par le cinéma féminin, et peu importe, au bout du compte, si le terme est sujet à controverse. Ce qui compte, ce sont ces films, qui émeuvent, qui demeurent, et qui font évoluer le cinéma.