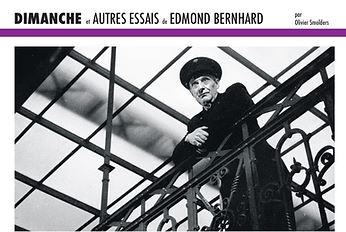

Déjà auteur d’un grand nombre d’essais aux Editions Yellow Now avec des écrits plus (Regards sur le réel, Eraserhead) ou moins (Modeste proposition pour un précis de flatulence, Expérience de la bêtise) sérieux, Olivier Smolders s’attarde cette fois sur un cinéaste quelque peu oublié, mais qui n’a pourtant pas laissé indifférent celles et ceux qui ont croisé sa route: Edmond Bernhard. Tantôt entrepreneur, chef d’orchestre, apprenti chimiste, essayiste, réalisateur et enseignant, il a laissé derrière lui une dizaine de courts-métrages autant passionnants que singuliers.

Dimanche et autres essais de Edmond Bernhard

S’arrimer sur la voie de l’absence de voie

Il s’agissait quelque part d’une sorte de passage obligé. Olivier Smolders, cinéaste et professeur à l’INSAS, a lui-même assisté aux cours d’Edmond Bernhard dans cette même école. Sa démarche est non seulement justifiée par la criante nécessité d’un travail historique plus approfondi à propos du cinéma belge, mais également par celle, plus personnelle, de rendre hommage à un personnage hors norme qui l’a sans aucun doute marqué. En témoignent ses réalisations qui n’hésitent jamais à sortir des clous pour affirmer un cinéma en rupture avec des formes plus balisées, mais peut-être également, plus souterrainement, cet arrière-fond jésuite qui sous-tend ses créations (avec ses Exercices spirituels) autant que celles de Bernhard par une approche singulière de l’art et, plus généralement, de la vie.

Dans ce petit livre, Olivier Smolders a bien conscience de l’importance de tels présupposés. Tel un puzzle dont il présente les pièces une à une à son lectorat, il commence par disposer les différents éléments-clés pour seulement après s’engager dans l’analyse de la filmographie. Edmond Bernhard ne serait en effet pas ce qu’il est devenu sans son éducation jésuite, comme on vient de l’évoquer, faisant de lui une véritable anguille insaisissable qui ne se satisfait d’aucune route et s’arrime sur la voie de l’absence de voie, en quête d’un chemin autant impossible qu’indicible pavé davantage d’interrogations que d’affirmations. « Arriver à rien », comme le souligne Smolders, est même son objectif premier et le signe d’une vie accomplie.

Également, Bernhard n’aurait pas été Bernhard sans son intérêt pour le jazz, qui a été au cœur de sa vie après ses études. Sans aucun doute, son appétence pour ce genre musical est liée aux traits caractéristiques de son éducation, non seulement parce que le jazz est bien connu pour ses performances improvisées, mais également par l’importance de la maîtrise sur le bout des doigts d’une série de motifs nécessaires à ces créations spontanées. L’enseignement jésuite est marqué par ce souci de la rigueur qui se retrouvera, par exemple, dans la passion décisive de Bernhard pour les échecs. Or, ces deux pans seront de prime importance dans l’œuvre de Bernhard. Proche d’un Paul Valéry également formé chez les jésuites et dont il a été un admirateur, son œuvre cinématographique a été traversée d’une tension entre la nécessité d’une précision formelle inouïe et celle de maintenir malgré tout intacte l’inspiration.

Archipels et rituels

Quand Olivier Smolders s’engage dans l’analyse de la filmographie de Bernhard, ces éléments, à première vue archipels de sens saupoudrés de multiples anecdotes sans relations évidentes, viennent petit à petit s’agglomérer pour former des paysages aux reliefs clairement distinguables. L’œuvre de Bernhard est en effet hantée par ce besoin de précision, cette méticulosité, par son intérêt pour les rites. Ne sont-ils en effet pas une manière de déjouer le hasard à travers un découpage du temps minutieux en étapes distinctes? C’est pourquoi il s’agit pour lui d’un très bon point de départ pour se lancer dans le cinéma.

Sans grande expérience et apprenant par conséquent sur le tas, il réalise d’abord Lumières des hommes en 1954. Non seulement Smolders y note l’importance de la précision formelle, évidente, mais aussi son audace, sa poésie, son esthétique expérimentale qui va à l’encontre des standards documentaires de cette époque. Cela lui vaudra à de nombreuses reprises d’être hué par le public (mais salué par la critique), que ce soit par après avec Waterloo ou Bel Œil (documentaire esthétiquement proche de Resnais, aux dires d’Olivier Smolders), deux commandes qui auront eu le don de soulever les passions.

Mais c’est bien Dimanche qui sera son court-métrage le plus salué, autant que le seul facile d’accès à ce jour. Fruit à nouveau d’une commande à propos du problème des loisirs, Bernhard en fait une œuvre atypique à la fois à propos de la vacuité de l’existence, en filmant le quotidien bruxellois un dimanche où il ne se passe rien, et à la fois à propos de l’inquiétante étrangeté du monde. Le rite est à nouveau présent, par ce souci de mettre l’accent sur les habitudes des habitantes et habitants, mais également par la scansion des plans qui reviennent inlassablement sur différentes scènes avant de se clore au cinéma Aventure. Dimanche a donc des similarités avec le jazz, où à cette occasion les plans sont autant de motifs rigoureusement maîtrisés que Bernhard alterne avec une liberté qui semblerait presque tenir de l’improvisation tant les éléments s’entrechoquent sans vraiment s’entrelacer, mais également où à cette occasion l’improvisation se joue au moment du tournage lui-même, qui s’est déroulé au gré des inspirations du réalisateur et au fil de ses errances urbaines pour ordonner le chaos en des plans ciselés.

Enfin, Dimanche a rarement été aussi proche du sens que Bernhard donne à la vie, puisqu’il donne forme à une dépiction de l’existence dans sa parfaite nudité, dépouillée de ses justifications qui l’habillent avec plus ou moins de bonheur. Ses expérimentations pour cerner le mystère du rite ne serait alors qu’une quête pour atteindre le sens même de son existence, au-delà des chemins battus et en direction d’un autre chose indicible puisqu’il ne correspond en rien aux canons du parcours de vie. La vie comme rite. Le rite comme vie.

Ou bien la vie serait-elle comme un jeu d’échec où tout le sens de ce que l’on traverse se réduirait à un ballet hypnotique de pièces qui s’avancent plus ou moins certainement à leur perte ? C’est l’hypothèse que l’on peut également formuler avec Echecs I et II, où le premier constitue un brouillon du second. Pensé pendant vingt ans avec une minutie qui tend à l’obsessionnel, réfléchissant rigoureusement aux différents plans pour rendre perceptible autant les temps d’action que de réflexion, les trente minutes du second restent malgré tout rigoureusement opaques. On pourrait alors y voir sa solution au grand problème qui l’a hanté depuis ses débuts d’artiste : la plus grande rigueur au service du plus grand hasard.

Et son goût pour l’aléatoire, qui personnellement me renvoie à la démarche de Iannis Xenakis, se reflète également dans ses difficultés à s’adapter à la bureaucratisation du financement des films au début des années 1990. Olivier Smolders mentionne quatre projets qui n’ont pas pu être tourné et où l’on retrouve les motifs chers à Bernhard: le rite, bien sûr, mais aussi sa passion pour Lolita de Nabokov et pour la combinatoire à travers cette fois le tangram.

Cependant, sa vision singulière de la vie et de l’art ne s’arrête pas à ces déboires. Bernhard cinéaste deviendra Bernhard enseignant de l’INSAS où il conserva intacte sa vision du cinéma. Dans une avant-dernière partie où cette fois au travail de documentation se mêle le témoignage personnel, Smolders dépeint un Edmond Bernhard qui développe une manière d’enseigner où l’on retrouve son affection pour l’expérimentation, pour l’innovation, pour les prises de risques. Il se met ainsi en porte-à-faux avec la méthode d’André Delvaux, figure prépondérante de l’école à cette époque, qui pour sa part cherche davantage à former des professionnels du cinéma que des poètes. Edmond Berhnard est alors connu pour son exercice Paramètres, comportant deux volets, auquel Olivier Smolders se prêtera tout autant qu’un Jaco Van Dormael.

Dernières interrogations

Si le format du livre d’Olivier Smolders est modeste en taille, il ne l’est donc certainement pas en enseignements. De prime abord éclaté en parties disparates, il demande un peu de temps pour en dompter la forme et y tracer son propre chemin. N’est-il alors pas à l’image de la méthode Bernhard elle-même? Son foisonnement permet en effet de réfléchir sur la relation entre l’art et la vie de façon très originale, sur la représentation dans le cinéma documentaire, sur l’influence de l’éducation sur les trajectoires prises, sur la conservation du cinéma belge, mais aussi sur la politique de l’INSAS, où Olivier Smolders se range sans grande surprise du côté des excentrés plutôt que des concentriques, jusqu’à critiquer l’aplatissement créatif auquel l’INSAS s’est soumis, d’abord avec André Delvaux et ensuite avec le politiquement correct actuel. Libre ensuite à quiconque de faire son propre avis sur ses prises de position et d’improviser sa propre partition. C’est certainement, après tout, tout ce qu’Edmond Bernhard aurait souhaité.