Dans le château des Chatterley, la jeune Constance coule des jours monotones enfermée dans son sens du devoir envers son mari, le noble Clifford, un ancien lieutenant de l’armée britannique paralysé à la guerre. Triste et indifférente à tout, Constance se vide peu à peu de ses forces et de toute forme de joie ou de volonté. Au printemps, au cœur de la forêt du domaine de Wragby, elle fait la connaissance de Parkin, le garde-chasse, un homme bourru et, de prime abord, peu avenant. Dans sa maison au milieu des bois, Parkin vit retranché du monde, dans une solitude qu’il s’est consciencieusement bâtie. S’ensuit le récit d’une rencontre, d’un difficile apprivoisement, d’un lent éveil à la sensualité pour elle et d’un long retour à la vie pour lui. Ou comment l’amour ne fait qu’un avec l’expérience de la transformation. Une fois le contact établi, la route sera longue qui les mènera tous deux à un amour véritable. Car, à l'échelle de leur relation, il leur faudra réinventer le monde.

Il suffit de jeter un coup d’œil à la liste des précédentes adaptations cinématographiques de l’œuvre érotique de D.H. Lawrence pour se rendre compte que Lady Chatterley fait partie de ces grands classiques de la littérature anglaise trahis et ridiculisés de manière très régulière par le cinéma. En effet, jusqu’ici, aucune adaptation digne de ce nom n’avait vu le jour malgré une quinzaine de titres. Just Jaeckin, réalisateur polisson du torride Emmanuelle peut être considéré comme le principal pourfendeur du roman avec son Lady Chatterley’s Lover, mettant en scène sa muse Sylvia Kristel et ne retenant du roman que les galipettes dénudées, donnant ainsi lieu à une vague ridicule de films érotiques softs de la fin des années 70 jusqu’au début des années 90 (du genre Lady Chatterley in Tokyo ou encore Lady Chatterley’s Passions 1 & 2 ). La force du roman résidait en grande partie dans la démonstration du sexe en tant que partie intégrante des rapports amoureux, loin de la chose honteuse que la société de l’époque imposait de laisser cachée. En ne reprenant que la dimension scandaleuse et transgressive du roman, cette poignée de mauvais films tombait dans le piège et contredisait le propos de Lawrence.

Seuls Marc Allégret en 1955 et ce vieux trublion provocateur de Ken Russell en 1993 avaient su faire plus ou moins honneur à ce roman qui, à l’époque, avait vu son auteur taxé de pornographie, l’un chargeant Danielle Darrieux de revêtir (puis d’enlever) les habits de Constance dans un film plus connu pour ses déboires avec la censure que pour ses véritables qualités, l’autre permettant à la lumineuse Joely Richardson dans le cadre restrictif de la télévision anglaise (il s’agit d’un long téléfilm )de briller dans un rôle qu’elle trahit pourtant largement malgré elle par sa blondeur affolante et sa trop grande sensualité naturelle.

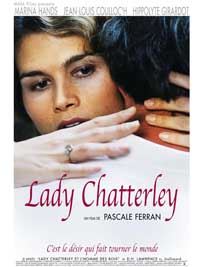

Une adaptation restait donc à faire et l’annonce d’un projet français par la cinéaste Pascale Ferran (L’Âge des possibles, Petits arrangements avec les morts ) n’augurait pas forcément de meilleures choses... Pas forcément d’ailleurs à cause des précédents longs métrages de sa réalisatrice (que l’auteur de ces lignes n’a pas honte de dire qu’il n’a pas vus... ), graduée de l’IDHEC, une école de cinéma parisienne souvent décrédibilisée par son manque de fantaisie, ni par un casting de seconds rôles estampillé « jeune cinéma d’auteur français » a priori peu attrayant (Hippolyte Girardot, Hélène Fillières...) mais plus volontiers par le risque que représente toujours une traduction d’un texte connu dans le monde entier et sa transposition dans un univers français si éloigné des préoccupations de Lawrence. Appréhensions et préjugés justifiés ou pas, les dix premières minutes du film passées, le spectateur est en droit de se rassurer : si ces écueils sont bien présents, la réalisatrice les transcende pour en faire, tout simplement, un des meilleurs films français des quinze dernières années et surtout, l’un des plus touchants. Rien que ça !

Les César ne s’y sont d’ailleurs (pour une fois ) pas trompés puisque Lady Chatterley vient d’y obtenir 5 statuettes : meilleur film, meilleure actrice, meilleure adaptation, meilleure photo et meilleurs costumes, le trophée de la réalisation échouant honteusement au falot Guillaume Canet pour son thriller quelconque et mou du genou Ne le dis à Personne. Constatons simplement que Lady Chatterley n’est certes pas parfait (la toute première scène est la moins réussie, et la narration en voix off est, par moments, trop pompeuse) mais ses grandes qualités font illico presto oublier ses tous petits défauts.

Les pièges évoqués dans les précédentes adaptations, Pascale Ferran les évite d’assez belle manière en transgressant à son tour les deux représentations modernes habituelles du sexe à l’écran, soit pour résumer : une représentation obsolète avec musique, fondus enchaînés, ellipses et une utilisation quasi fétichiste des bougies ou la tendance plus récente à la représentation graphique des pratiques sexuelles détachées de tous affects, de toutes pensées des personnages. Ici, chaque scène d’amour fait avancer le récit et représente un mini-récit dans le film. Touchantes, pas vulgaires pour un sou, intenses, passionnées, maladroites, drôles... Comme le «vrai» amour en somme ! Chez Lawrence comme chez Ferran, le désir n’est plus une pulsion orpheline mais bien rattachée à autre chose : la transformation psychologique. Les corps se mettent en mouvement contre les codes sociaux et les identités qui les enferment. Pour ne citer qu’une seule de ces scènes, celle des fleurs, passage obligé du roman, auparavant ridicule chez Just Jaeckin et qui devient ici d’une tendre drôlerie. Pascale Ferran nous montre que former un couple c’est aussi, à un moment précis, le plaisir d’être totalement idiots ensemble. Nus sous la pluie et dans la boue, pour la première fois depuis tellement longtemps qu’ils ne peuvent s’en rappeler, Constance et Parkin sont libres et heureux.

Tourné en deux versions (une pour le cinéma, l'autre pour ARTE ), Lady Chatterley est un film qui prend son temps. Long oui, et pourtant, on ne voit pas le temps passer. Si le film s'étire sur 158 minutes (version cinéma ) c'est pour mieux faire passer le concept de la transformation, le récit minutieux des états par lesquels passe Constance. Le temps de la transformation fait un avec le temps de la projection. L’histoire d’amour sur le fil du rasoir de Constance et Parkin prend son temps pour naître : à chaque nouvelle rencontre, tout le processus d’apprivoisement doit recommencer, le temps qu’ils se convainquent l’un l’autre qu’ils ont bien quelque chose à faire ensemble. D’où cette apparente langueur. Tout prend du temps. Comme dans la vie. Les scènes d'amour (six en tout) rythment le film et emmènent les deux personnages, lentement mais sûrement vers une forme de libération ou de profonde désaliénation.

On retrouve ici un des nombreux aspects originaux du livre : le rapport entre le récit et les saisons. L'automne c'est la mélancolie. L'hiver la dépression. Le printemps représente l'éveil des sens qui va vers une plénitude correspondant à l'été. La nature et les saisons accompagnent Constance dans sa transformation. Ce rapport à la donnée topographique (la forêt, magnifiquement filmée et éclairée) évolue également au long du métrage : au départ, on pense que la nature déteint sur l'humeur de Constance mais, peu à peu,l'héroïne s'approprie le territoire. Jolie métaphore où la nature représente le paysage intérieur de Constance.

Au milieu de ce concert de louanges, il est impossible d’oublier que Lady Chatterley est avant toute chose un film magnifié par deux superbes comédiens dans des rôles exigeant d'eux un engagement physique et émotionnel total. Il était décisif que le corps des comédiens porte en eux leurs origines sociales. Elégante, racée, d'abord fragile et timide, puis émouvante, sensuelle, très belle... Les mots pour qualifier Marina Hands manquent. Fille de l'actrice Ludmila Mikaël, elle incarne à merveille tous les registres avec grâce, abandon et légèreté. Pour interpréter Parkin, l’homme des bois, la réalisatrice désirait un acteur inconnu qui apparaîtrait dans le monde du cinéma comme Parkin apparaît dans celui de Constance. Jean-Louis Colloc'h, venu du théâtre, se révèle également parfait dans ce rôle très difficile. Bourru et massif comme un chêne, au corps archaïque et terrien, cette force « de la nature » cache trop bien une grande détresse et une sensibilité qui vont finalement éclater grâce à l’intrusion de Constance dans sa solitude plus ou moins imposée. Un rôle en or pour un quasi-débutant, le genre d'acteur massif attachant, du bois dont on faisait les Lino Ventura d'antan. Deux acteurs merveilleux dont le processus de la relation amoureuse consistera à une dépossession d’identités encombrantes pour tendre à une liberté et une joie qu’ils avaient oubliées.

S’inventer une nouvelle vie, ça peut commencer à deux. En illustration de la phrase de Deleuze qui dit que « Le système nous veut triste et il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister », Pascale Ferran répond de manière modeste : par contamination, s’inventer une nouvelle vie peut aussi changer le monde. L’histoire de Constance et Parkin, à la fin touchante et pleine d’espoir, vient contredire la tendance actuelle à la tristesse, aux inhibitions et à la résignation qui nous enlèvent notre capacité d’agir. Alors, malgré son caractère apparemment très « jeune cinéma français », Lady Chatterley n’est finalement rien d’autre qu’un formidable « feel-good movie » affublé des apparats a priori austères des films d’auteur "à la française".

Amusante coïncidence, un autre très grand cinéaste, américain celui-ci et ô combien sous-estimé par la critique bien-pensante, propose le même message d’espoir dans nos salles dans un style diamétralement opposé, plus tape à l’œil mais non moins touchant. Je veux bien entendu parler, n’en déplaise aux cyniques du merveilleux Rocky Balboa. Sylvester Stallone (l’homme des bois au corps archaïque) et Pascale Ferran (l’égérie du noble cinéma d’auteur parisien ) seraient-ils les Parkin et Constance de l’année 2007 ? Un rapprochement astucieux ? Tiré par les cheveux ? Déplacé ?... Peut-être autant que la beauté pure et authentique des sentiments de Parkin et Constance. Les grands romantiques, ceux à qui il reste un minimum d’espoir, ceux qui ont su garder "l"oeil du tigre" ne s’y tromperont pas et iront voir ces deux films magnifiques. En boucle !