Les vingt-neuf marches du cinéma

Les vingt-neuf marches du cinéma

Celia Cohen retrace le curieux itinéraire de Steven Spielberg, le cinéaste le plus connu au monde, évoluant progressivement, contre toute attente, vers un monde désenchanté (Minority Report, Munich). Le réalisateur avait pourtant fait de l’enchantement du monde sa tasse de thé. Magicien, il a créé, avec son ami Georges Lucas, un royaume dont le spectateur était devenu un prince. Contrairement aux « movies brats » qui ont reconstruit un Hollywood où se conjuguent l’auteurisme et le cinéma commercial, il hisse le cinéma de divertissement à son apogée (efficacité, plaisir immédiat, rentabilité). L’époque de E.T. ou d’Indiana Jones.

Avec La vie d’Oharu, femme galante (1952) ou l’Intendant Sansho (1954), Mizoguchi, l’autodidacte, a dessiné, dans ses films, sous les apparences de mélodrames, de beaux portraits de femmes trahies, déchues et humiliées par les hommes. Tout cela avec une esthétique qui combine l’œil du peintre et l’âme du poète.

Ce sera le sujet principal de son dernier film, La Rue de la honte (1956) en ce qu’il résume à la perfection le rapport de la femme à l’argent. Celui-ci étant, pour Mizoguchi, comme le vecteur de l’oppression que subissent toutes les femmes (épouses, actrices, servantes). Ce film bouleversant, proche des convictions de Jean Renoir (« chacun à ses raisons »), nous montre avec finesse et subtilité que l’on ment pour sauver les apparences. Le bordel devient une protection pour des femmes contre le monde de l’argent des hommes.

Devenu populaire lors de la sortie de La Strada (1954), Fellini se retrouve au centre du miracle économique que vit, à la fin des années '50, l’Italie. Rome est devenu le paradis des stars américaines, surveillées de près par des paparazzi recherchant le scoop juteux et qui rêvent de transformer Cinecittà en Hollywood-sur-Tibre. Ce sera le sujet de La Dolce Vita, un film qui provoque un scandale en Italie et propulse Fellini dans la modernité cinématographique, mais le précipite aussi chez un psychanalyste adepte des théories de Carl Gustav Jung. Celui-ci lui explique que l’inconscient peut offrir une richesse à l’imaginaire. De cette influence psy vont naître 8 1/2 (1963) et Juliette des esprits (1965).

Photographe du Look, joueur d’échec dans le Bronx à New-York, Kubrick, dès Lolita (1962), a enchaîné des chefs-d’œuvre lui ouvrant une carrière internationale. Les nouvelles générations ne cessent de le découvrir pour son incroyable invention formelle dans tous les genres ; thriller, comédie, science-fiction, horreur, guerre. Inspiré d’un roman picaresque de William Thackeray, Barry Lyndon (1975) nous conte l’ascension et la chute d’un aventurier irlandais. Une fable picturale éblouissante (la peinture de Gainsborough et de Reynolds) à la musique étincelante de Leonard Rosenman fabriquant une version en boucle de la Sarabande pour cordes et percussions de Georg Friedrich Haendel.

Adapté d’un roman de Schnitzler (Traumnovelle), l’ultime film de Kubrick, Eyes Wide Shut est le récit d’un couple marié succombant au "seven year itch" (démangeaison des sept ans) avec Tom Cruise et Nicole Kidman, mariés à la ville à l’époque. Un film qui, comme tous les derniers films de Kubrick, ne cesse de grandir dans la conscience des spectateurs comme si ceux-ci avaient du retard sur la perception du film. Si, comme on ne cesse de nous l’expliquer, il y a un axe central que l’on ne peut franchir, avec la caméra, on reste béat en voyant Kubrick (cinéphile, il sait que John Ford n’y était pas réfractaire) s’amuser lors de la fête de Noël, pendant laquelle Alice (Nicole Kidman) près du bar, voit surgir dans le cadre Sandor (Skye Dumont), le séduisant Hongrois. « Après un baise-main, un plan de coupe de 180 degrés ouvre leur conversation. Fondus-enchaînés du couple dansant, tournant constamment et échangeant leur position dans le cadre ». Une valse assez hallucinante.

Lors de la préparation de Raging Bull (1980), Michael Powel (grand cinéaste britannique que le public redécouvre grâce aux coffrets de ses films en DVD édités par Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier) signale à Martin Scorsese que les gants rouges utilisés lors des combats de boxe ne conviennent pas au film qu’il veut réaliser. Celui-ci y réfléchit et décide de tourner le film en noir et blanc. En même temps, il publie un manifeste pour sauvegarder le patrimoine cinématographique dégradé par le magenta de la pellicule couleur d’Eastman Kodak. En 1980, Scorsese vient de vivre une époque dépressive. Robert De Niro le rencontre à l’hôpital et lui demande s’il souhaite mourir. Le réalisateur de Taxi Driver comprend que Raging Bull sera l’histoire d’une autodestruction. Ce sommet de l’œuvre de Martin Scorsese sera un échec commercial et critique. Nommé pour les Oscars, il n'obtient rien et comprend que, tout comme les autres « movies brats » des années '70, il ne fera jamais partie du sérail hollywoodien. Il ne l’obtiendra, en effet, qu’avec Les Infiltrés (2006), le plus grand succès commercial de sa carrière. L’auteur du livre, Thomas Sotinel, nous parle intelligemment de Le Temps de l’innocence, un film de Scorsese peu connu du public et qui n’a pas beaucoup inspiré la critique. Le réalisateur s’est inspiré, grâce aux films de Michael Powell et Emeric Pressburger, des fondus en couleur : au lieu de se dissoudre dans le noir, un plan s’éteint en une teinte jaune, rouge ou rouille. Le film nous conte l’histoire de Newland Archer (Daniel Day-Lewis) qui ne peut briser les portes d’un monde qu’il essaie de fuir et permet à Scorsese de revenir sur les films italiens en costumes de son enfance qu’il aime et admire (Visconti et Rossellini).

Devenu incontournable au début des années '90, Pedro Almodovar serait né en Espagne le 25 septembre 1949. Puis, il serait né en 1951. Enfin, plus tard, en 1952 (à moins que cela ne soit en 1955). En somme, comme dans ses films, la vie est hors d’atteinte. On n’y voit que ce qu’il veut bien nous montrer dans une fiction digne d’un tableau de Goya, voire d’une toile des Gobelins brodée sans cesse et sans fin. Thomas Sotinel nous divulgue l’un des aspects du cinéma d’Almodovar, l’absence totale des souvenirs sur la guerre d’Espagne. Ignorer Franco étant pour le cinéaste une manière de liquider son héritage. Avec Volver, son dernier film, il revient, un quart de siècle plus tard, aux femmes et aux archives qui l’ont accompagné dans une thématique qu'il n’a cessé de valoriser depuis Pepsi, Luci, Bom et autres filles du quartier.

Dans les vingt-neuf livres sur un siècle de cinéma chacun des réalisateurs choisis bénéficie d’une biographie, d’une filmographie, d’une bibliographie, des DVD disponibles.

Illustré d’une iconographie photographique en noir et blanc et en couleur.

Collection les Grands cinéastes :

- Charlie Chaplin par Jerôme Larcher

- Steven Spielberg par Clelia Cohen

- Orson Welles par Paolo Mereghetti

- Stanley Kubrick par Bill Krohn

- Francis Ford Coppola par Stephane Delorme

- Martin Scorsese par Thomas Sotinel

- Jean-Luc Godard par Jacques Mandelbaum

- David Lynch par Thierry Jousse

- Pedro Almodovar par Thomas Sotinel

- François Truffaut par Cyril Neyrat

- Fritz Lang par Aurelien Ferenczi

- Federico Fellini par Angel Quintarre

- Clint Eastwood par Bernard Benoliel

- Ingmar Bergman par Jacques Mandelbaum

- Tim Burton par Aurelien Ferenczi

- Kenji Mizoguchi par Noël Simsolo

- Jean Renoir par Charlotte Garson

- Sergio Leone par Jean-Baptiste Thoret

- Roberto Rossellini par Hélène Frappat

- Luis Bunuel par Alain Bergala

- Andrei Tarkovski par Michel Chion

- Akira Kurosawa par Charles Tesson

- Billy Wilder par Noël Simsolo

- Sergeï Eisenstein par Stéphane Bouquet

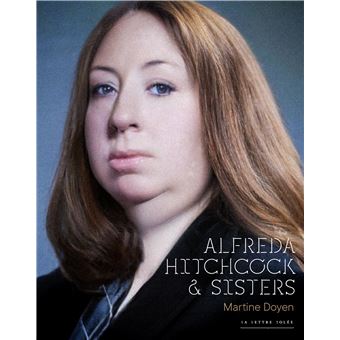

- Alfred Hitchcock par Bill Krohn

- Buster Keaton par Stéphane Goudet

- Woody Allen par Florence Colombani

- Michelangelo Antonioni par Stig Björkman

- Robert Bresson par Jean-Michel Frodon