L’année de tous les dangers

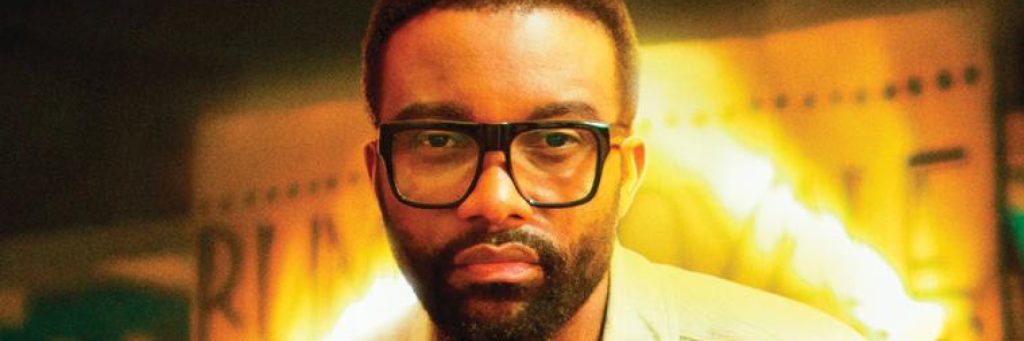

En 1992, après avoir couvert la situation au Liban, Paul Marchand (1961-2009) fut grand reporter pour la plupart des radios francophones (notamment la RTBF) durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Pendant 18 mois, le siège de Sarajevo bat son plein. On dénombre des centaines de morts parmi la population et les Nations Unies, représentées par les « Casques Bleus » impuissants, sont bien en peine d’arrêter le massacre. Chaque jour, pour les civils, mais aussi pour les correspondants de guerre, sortir de chez soi, c’est prendre le risque d’être pris pour cible par un sniper embusqué. Pourtant, bon nombre de reporters de cette « génération Sarajevo » évoquent ce conflit comme leurs plus belles années professionnelles. Accompagné de deux inestimables compagnons d’infortune, Vincent (Vincent Rottiers), son caméraman et Boba (Ella Rumpf), son interprète serbe, Paul tente de témoigner de l’horreur quotidienne et du massacre d’une population, au beau milieu d’un chaos inextricable.