En 2017, l’écrivaine Fleur Pierets et sa compagne, Julian P. Boom, décidaient de se marier dans tous les pays où le mariage entre personnes de même sexe était autorisé, alors au nombre de 22. Malheureusement, ce « Projet 22 » fut tué dans l’œuf après seulement quatre mariages avec la maladie de Julian. De cette tragédie est né le livre autobiographique de Fleur Pierets, Julian, publié en 2019, qui devient aujourd’hui le premier long métrage de la jeune réalisatrice flamande Cato Kusters. Un film poignant, tout en délicatesse, dans lequel les épatantes Nina Meurisse et Laurence Roothooft incarnent respectivement Fleur et Julian, et qui marque les premiers pas d’une cinéaste à suivre.

Entretien avec Cato Kusters à propos de 'Julian'

Cinergie : Quand avez-vous découvert les mémoires de Fleur Pierets et qu’est-ce qui vous a décidée à en faire votre premier long ?

Cato Kusters : J’ai découvert l’histoire par la radio. Fleur Pierets était l’invitée d’un programme radio que j’écoute souvent. Elle y racontait son histoire et celle de Julian et ça m’a vraiment frappée parce que Fleur est une oratrice très douée. J’ai été bouleversée par ce qu’elle racontait. À partir de là, j’ai lu son livre en deux jours, puis nous nous sommes rencontrées. Elle était en discussion avec le producteur pour adapter leur histoire en film et elle cherchait déjà une réalisatrice. J’étais encore en école de cinéma, donc au début, je ne me voyais pas du tout comme une candidate potentielle. Et lors de nos discussions, il n’y avait aucun agenda de ma part, j’étais juste sincèrement fan de cette histoire. Michiel (Dhont, le producteur – NDLR) et Fleur ont vu mon court-métrage de fin d’études (Finn’s Hiel, 2022 – NDLR) et c’est à partir de là que nous avons vraiment commencé à discuter. Alors, ça s’est passé un peu bizarrement et j’ai eu beaucoup de chance. Le timing était vraiment très particulier.

C. : Avez-vous collaboré directement avec Fleur Pierets à l’écriture du scénario ? Pouvez-vous nous parler du processus d’adaptation ?

C. K. : J’ai écrit le scénario avec Angelo Tijssens, qui est génial. Il connaissait Fleur avant moi et il avait déjà commencé à écrire. Plus tard, Fleur a lu toutes nos versions. Nous avons gardé Fleur à proximité pendant tout le processus d’écriture – c’était très important pour moi - parce que nous savions très bien qu’avec elle, nous resterions toujours très proches du cœur de l’histoire. Elle est productrice exécutive du film et, en même temps, elle nous a donné énormément de confiance. Elle a lu toutes les versions du scénario, elle était présente à l’étape du casting, elle est venue aussi quelques fois sur le plateau, mais aussi pendant le montage. C’était donc une vraie collaboration dont je suis très très fière.

C. : Le film a une structure narrative très particulière, puisque les événements sont racontés de manière non-linéaire, avec des allers-retours incessants entre passé et présent.

C. K. : C’était comme ça également dans le livre. Alors, nous avons beaucoup modifié la timeline. Dans le livre, ce processus permet de rapprocher les scènes de douleur des scènes d’amour et de bonheur, qui se coloraient tout le temps l’une l’autre. Je trouvais que ça fonctionnait très bien, donc nous avons voulu garder cette approche. C’était une recherche, c’était assez particulier de raconter une histoire de cette façon, de vouloir montrer cette histoire d’amour qui a duré un certain nombre d’années en une heure et demie. Nous avons dû beaucoup manipuler la réalité et la vraie chronologie des événements – c’était une grande partie de notre travail d’écriture. Mais ça a toujours été comme ça : les scènes où Julian n’est plus là, où nous sommes plutôt dans le deuil, et les scènes du passé, où elles sont tellement en mouvement et tellement amoureuses, s’influencent mutuellement.

C. : Les scènes du passé filmées au caméscope figuraient-elles déjà dans le scénario et ont-elles été tournées séparément ? Était-ce aussi une occasion d’ajouter un peu d’improvisation de la part de vos deux actrices ?

C. K. : Dans la « vraie » vie, Julian et Fleur se filmaient tout le temps l’une l’autre. Il y avait peut-être aussi l’objectif pour elles d’utiliser ces images dans un documentaire consacré au « Projet 22 ». Nous avons expérimenté avec ce que ce genre d’images peut communiquer dans un film. Se filmer au camcorder, ça raconte très clairement que ce sont des souvenirs que l’on regarde, c’est quelque chose de subjectif. Il y avait déjà quelques scènes comme ça dans le scénario, mais quand nous avons commencé le tournage, j’ai demandé à Nina et Laurence de se filmer entre les prises quand elles trouvaient le temps. Et elles se sont tellement amusées à le faire que nous avons découvert qu’il y avait vraiment quelque chose à exploiter avec ces images. Donc, nous avons créé de plus en plus d’opportunités pour elles de prendre le temps de partir pour se filmer. Parfois, je n’étais pas là ! Dans ces images, c’est vraiment Nina et Laurence – les vraies Nina et Laurence ! – qui se découvrent. On les voit vraiment tomber amoureuses. Au montage, c’était très utile aussi. Il y avait toujours cet élément, mais nous l’avons utilisé de plus en plus.

C. : Avez-vous fait en sorte, à l’écriture, de ne pas vous montrer trop répétitive avec les différents mariages de Fleur et Julian ?

C. K. : Comme Julian est tombée malade, elles n’ont finalement pu se marier qu’à quatre reprises, dans quatre pays. Il y a donc quatre mariages dans le film, mais aussi leur « vrai » mariage, le premier. Nous avons dû trouver des manières de raconter ça, de montrer qu’elles l’ont vraiment fait, sans répéter à chaque fois le rituel de préparation. Nous avons essayé de trouver des solutions pour créer des événements autour des mariages qui seraient tout aussi intéressants. Le premier mariage, c’est plutôt la répétition des vœux, la préparation avec les amis. Et puis quand Julian tombe malade, nous avons montré ce qu’il reste d’une telle promesse.

C. : Ce qui est terrible dans leur histoire, c’est qu’elles passent très subitement d’un grand bonheur à une tragédie. On dirait que la malchance finit toujours par les rattraper. Était-ce ce que vous vouliez montrer ?

C. K. : Non, ce que j’ai voulu montrer, c’est qu’en fin de compte, quelle que soit votre opinion sur le mariage entre deux personnes du même sexe, je ne comprends pas du tout comment on peut être opposé à un amour aussi évident. Ce sont deux femmes qui se sont rencontrées et sont tombées amoureuses d’un coup, qui se sont promis l’une à l’autre et qui ont tenu cette promesse jusqu’à la fin. Ça raconte quelque chose d’essentiel sur la nature d’un mariage. En fin de compte, si un couple veut installer ses rituels pour célébrer cette promesse, laissons-lui le droit de le célébrer comme ça ! Ce qui rend cette histoire si incroyable à mes yeux, c’est qu’on voit vraiment deux personnes tenir leur promesse jusqu’à la fin. Le fait d’avoir réalisé ce film, pour moi, c’était plutôt parce que j’ai la conviction que tout le monde devrait avoir le droit de se marier, et non pas pour revendiquer une quelconque opinion sur l’institution du mariage. Ce que j’ai voulu montrer, c’est qu’il y a toujours cet amour. Et quand on est confronté à un tel amour, comment peut-on s’y opposer ?

C. : Comment avez-vous envisagé les scènes intimes entre les deux actrices ? On n’est pas dans le non-dit, on est vraiment au cœur de leur intimité, dans leur quotidien. Par exemple, avez-vous travaillé avec un « coordinateur d’intimité » ?

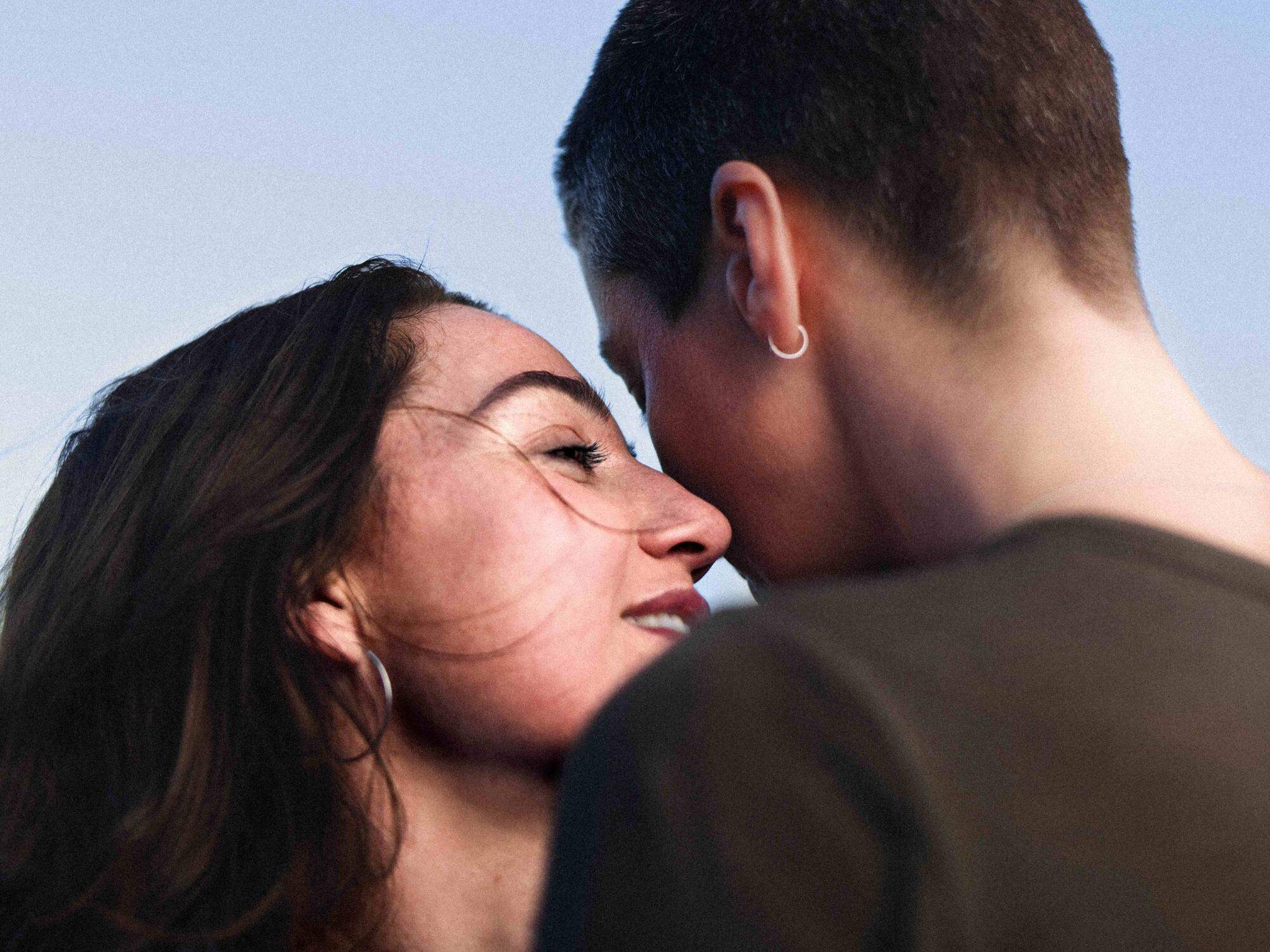

C. K. : Il y a une seule scène plus explicite, pour laquelle nous avons effectivement travaillé avec un « intimacy coordinator », ce qui était super intéressant en fait. Beaucoup de gens pensent que c’est peut-être un peu restrictif, que ça risque de limiter la liberté des comédiens, mais en fait c’était le contraire. C’était vraiment une sorte de jeu. C’était très chouette. Nous nous sentions tous les quatre - moi, le coach, Nina et Laurence – hyper libres. Libres de discuter vraiment de comment ces deux femmes font l’amour… Sinon, j’ai voulu capter beaucoup de choses dans leurs regards. Dans certaines images des vidéos de la vraie Julian et de la vraie Fleur, on captait très bien ces regards d’amour. Et c’est quelque chose que Laurence, qui joue Julian, et Nina, qui joue Fleur, avaient très bien compris. J’ai voulu que la caméra n’intervienne pas trop. Il fallait que le cadrage soit suffisamment ouvert pour toujours laisser de la place à leur dynamique, qu’il laisse toujours de la place pour cette proximité entre elles. Tout ça s’est fait aussi au découpage.

C. : Parlez-nous du choix et de votre collaboration avec Nina Meurisse et Laurence Roothooft. N’avez-vous pas redouté des problèmes à cause de la barrière de la langue ?

C. K. : Le processus de casting a été très long. Je pense que nous avons vu plus de 300 personnes avant d’arriver à cette dynamique, cette combinaison. Nous avons fait des castings ouverts : nous avons vu des comédiennes néerlandophones, francophones, anglaises, des Pays-Bas. Ça nous a pris beaucoup de temps avant de trouver Nina. En revanche, pour Laurence, nous avons eu très vite un sentiment très fort, parce qu’elle connaissait déjà l’histoire et avait une lecture du personnage qui me plaisait beaucoup. Donc, nous avons fait beaucoup de combinaisons avec Laurence et d’autres actrices, mais nous ne trouvions pas. Puis, j’ai vu Le Ravissement, dans lequel Nina tient un rôle secondaire très important, et où elle est géniale. Nous avions aussi la chance que Laurence soit quasiment bilingue. Nous les avons mises ensemble et c’était immédiat ! Dès que je les ai vues ensemble, quelque chose s’est imposé, s’est manifesté d’une façon naturelle : une dynamique, une alchimie, une intimité immédiate presque. Nous avions vu tellement d’actrices que je commençais à craindre d’avoir été trop exigeante, mais là, j’ai vraiment eu la preuve qu’il nous fallait cette dynamique, cette alchimie. Et dès que Nina est arrivée, j’ai vu que chez Laurence aussi, quelque chose « clickait », c’était une évidence. Elles n’ont pas eu beaucoup de temps de préparation parce que nous étions à neuf semaines du début du tournage. Donc, nous avons passé un week-end ensemble pour qu’elles apprennent à se connaître, pour se connecter. Dans les scènes au camcorder, on les voit encore un peu se découvrir. Elles sont vraiment tombées amoureuses l’une de l’autre, de manière platonique, mais elles s’adorent vraiment et c’est quelque chose qui s’est amplifié pendant le tournage aussi. À partir de là, une partie de mon travail était déjà faite.

C. : L’histoire commence en 2017. A cette époque, seulement 22 pays acceptaient le mariage entre personnes du même sexe (ils sont 38 aujourd’hui – NDLR). Huit ans plus tard, quel constat faites-vous de l’évolution des droits des personnes homosexuelles dans le monde ?

C. K. : Il y a 38 pays sur 196, je pense. C’est encore très peu. Ça bouge, mais ça ne bouge pas assez vite, à mon avis. Et nous voyons à nouveau des pays où leurs droits sont menacés, remis en question. Il y a par exemple une dizaine d’états aux États-Unis qui adoptent des projets de loi pour interdire le mariage entre personnes du même sexe. C’est flippant !...

C. : À une époque, certains homosexuels des générations plus anciennes ne voulaient absolument pas entendre parler de mariage. Ils voulaient être protégés légalement, bien sûr, mais faire partie d’une institution comme l’Église, qui les rejetait en bloc, était quelque chose de totalement inenvisageable pour eux. Or, à notre époque, tout ça a changé. Les nouvelles générations seraient-elles devenues plus conformistes à cet égard ?

C. K. : Conformistes, non, je ne dirais pas. Je dirais que les mariages dans le « Projet 22 », ce sont avant tout des métaphores pour les droits humains. Ce n’est pas que Fleur et Julian voulaient se marier forcément 22 fois parce qu’elles adoraient se marier ! C’est plus un combat pour POUVOIR se marier, pour le droit d’exister en public, de pouvoir faire n’importe quoi ensemble. C’est surtout ça que j’ai voulu montrer avec le film : elles veulent juste être elles-mêmes !

C. : Fleur essaie de pousser Julian à se reconnecter avec ses parents, qui l’ont rejetée parce qu’elle était homosexuelle. C’est une scène qui pose la question de l’éducation au sujet de l’homosexualité, du besoin de laisser le temps aux gens d’évoluer, de réfléchir à la question, de changer d’avis, de leur expliquer les choses de manière paisible.

C. K. : Dans le film, nous n’avons pas voulu aller dans la backstory de Julian, ce n’était pas important, c’est de l’ordre du privé. Mais elle avait cette douleur de ne pas être acceptée qui était une grande partie de la personne qu’elle était. Être acceptée dans cette institution qu’est le mariage, en Belgique en tout cas, avait beaucoup de valeur pour elle ! C’est ce sentiment qui pousse Fleur à commencer le « Projet 22 ». Leur projet est politique, mais c’est surtout personnel, ça part d’un regard vers quelqu’un qu’on aime, de voir comment il ou elle est oppressé(e) par un système, directement ou pas, et de ne pas pouvoir l’accepter, de vouloir lui montrer comment le monde a changé et comment on peut le célébrer… C’est là qu’est la force ultime des histoires : lorsque l’on est confronté à un amour aussi pur, comment peut-on y être opposé ? Je suis convaincue que les histoires, la fiction, peuvent être très utiles et puissantes.

C. : Le titre du film est « Julian », mais c’est vraiment l’histoire commune de ces deux femmes. N’avez-vous pas été tentée d’ajouter Fleur dans le titre également ?

C. K. : Non, parce que, pour moi aussi, ce prénom de Julian est une métaphore. Pour Fleur, qui est la narratrice, c’est un nom qui représente tellement de choses : l’amour pour les femmes, l’activisme, la douleur de perdre l’amour de sa vie… Julian est le prénom qu’elle avait choisi, ce n’est pas son prénom d’origine. Donc, ce nom représente tellement de choses pour moi, même si ce n’est pas la caractéristique principale de Julian. Et puis, c’était également le titre du livre…

C. : De manière générale, par quel genre de cinéma êtes-vous influencée ? Y a-t-il des cinéastes qui vous tiennent particulièrement à cœur ?

C. K. : Il y en a, mais je ne sais pas si ce sont nécessairement des cinéastes qui se reflètent dans mon travail, ce sont des influences plutôt sur un niveau métaphysique. J’adore les films des frères Dardenne, le travail d’Abbas Kiarostami, de Hirokazu Koreeda… J’adore leur approche parce que ce sont des cinéastes très humanistes et ce sont souvent des films qui m’attirent beaucoup. Mais je ne crois pas que leur influence est forcément très visible dans mon film, ce sont plutôt des influences au niveau humain.

C. : Quelle a été la réaction de Fleur quand elle a découvert le film terminé ?

C. K. : Elle l’a vu durant le montage. Il n’était pas encore terminé. J’étais très stressée, même s’il y avait eu une discussion constante entre nous. Elle l’a adoré. Elle était très émue, elle était heureuse. Et aujourd’hui encore, c’est ce qui est le plus important pour moi : sa réaction.