Réhumaniser l’image, miser sur la parole collective

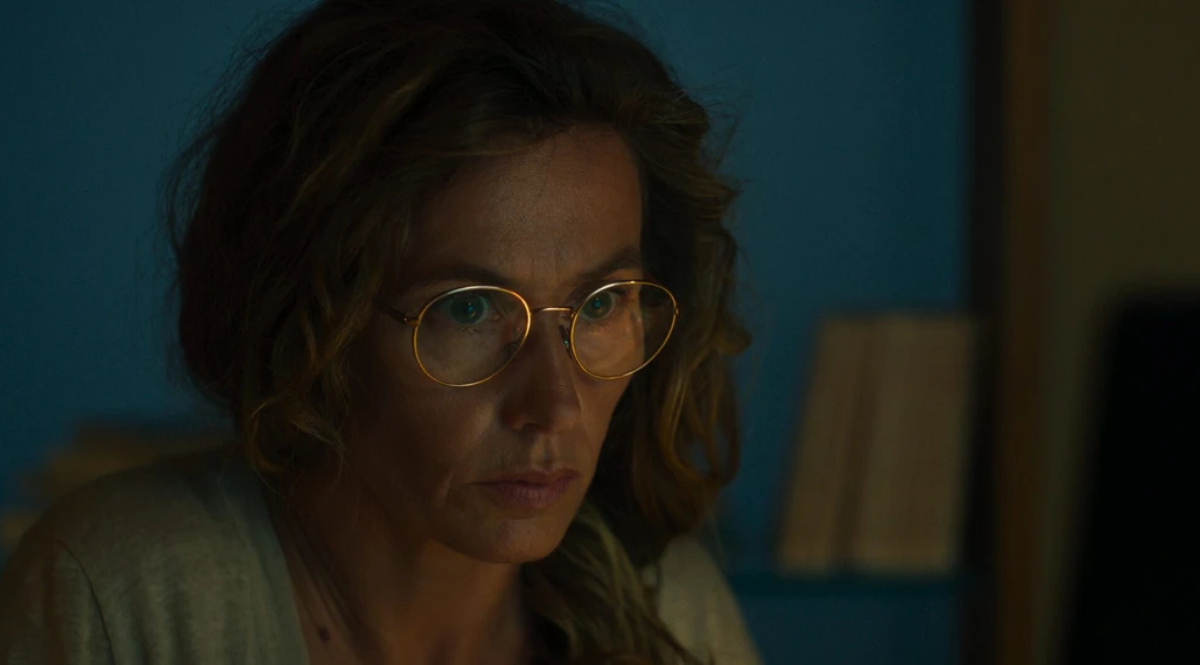

Dix ans après son très beau court Renaître, Jean-François Ravagnan signe son premier long, La Dernière Rive, présenté ce mois-ci au FIFF de Namur et qui fait l'ouverture du Mois du Doc.

Ce documentaire habité explore les zones d’ombre autour de la mort de Pateh Sabally, un jeune Gambien filmé en pleine noyade à Venise en 2017, sans que personne ne lui vienne en aide. Entre réflexion sur la représentation du réel, mémoire collective et regard décolonial, le cinéaste revient sur un processus de création de près de dix ans où se mêlent enquête, deuil, quête de justesse et criquet superflu…

Rencontre avec un auteur qui filme la parole pour faire sépulture et dépasser l’image médiatique.