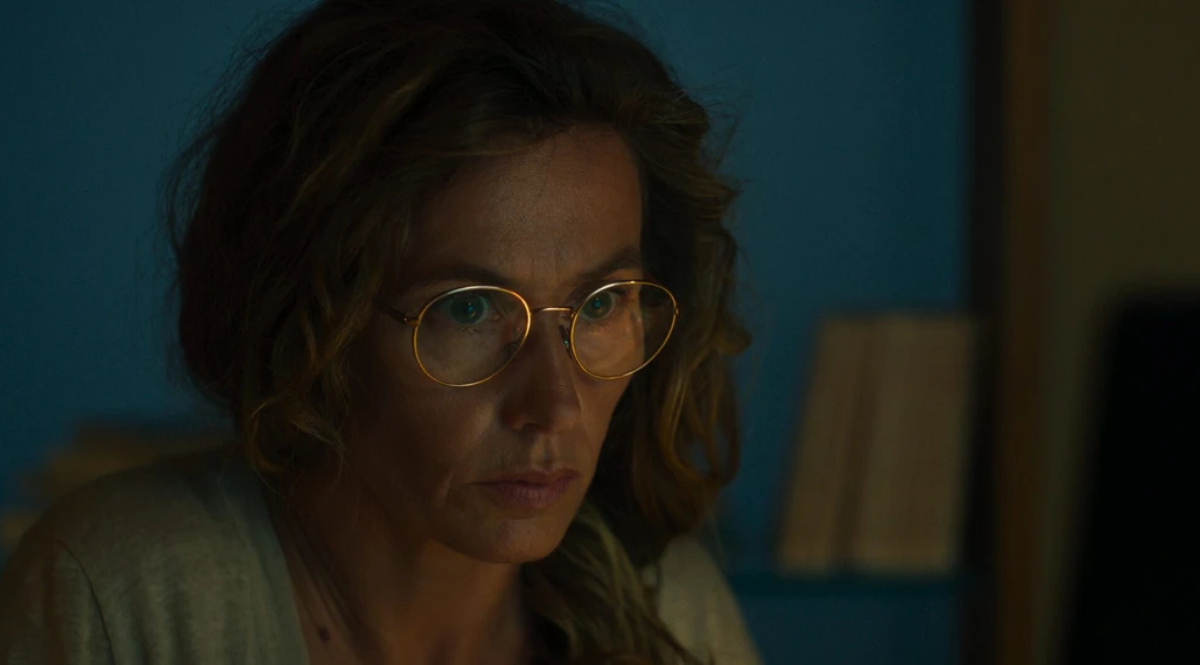

Nina Meurisse a fait ses débuts il y a 25 ans dans Saint-Cyr de Patricia Mazuy. On l’a vue ces dernières années dans Petite Maman de Céline Sciamma, Le Ravissement de Iris Kaltenbäck, Camille et L’Histoire de Souleymane, tous deux de Boris Lojkine. Son jeu, sa scène dans ce film lui ont valu un César de la meilleure actrice dans un second rôle l’an passé. Pour la première fois, elle joue dans un film belge. Elle prête en effet ses traits au personnage de Fleur dans Julian, l’adaptation du livre autobiographique de Fleur Pierets, en salles en Belgique le 28 octobre. Ce premier film, réalisé par Cato Kusters, diplômée du RITS, produit par les frères Lukas et Michiel Dhont, a fait l’ouverture du Festival de Gand. Il retrace l’histoire d’amour bouleversante entre deux femmes bien décidées à se marier en 2017 dans tous les pays où la loi le permet, c’est-à-dire bien peu à l’époque. Rencontre avec une comédienne lucide et sensible qui questionne la place du féminin, de la légitimité et du regard.

Nina Meurisse : « Un bon scénario va être le terreau de mon jeu »

Cinergie : Comment présenteriez-vous l’intrigue de Julian à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ?

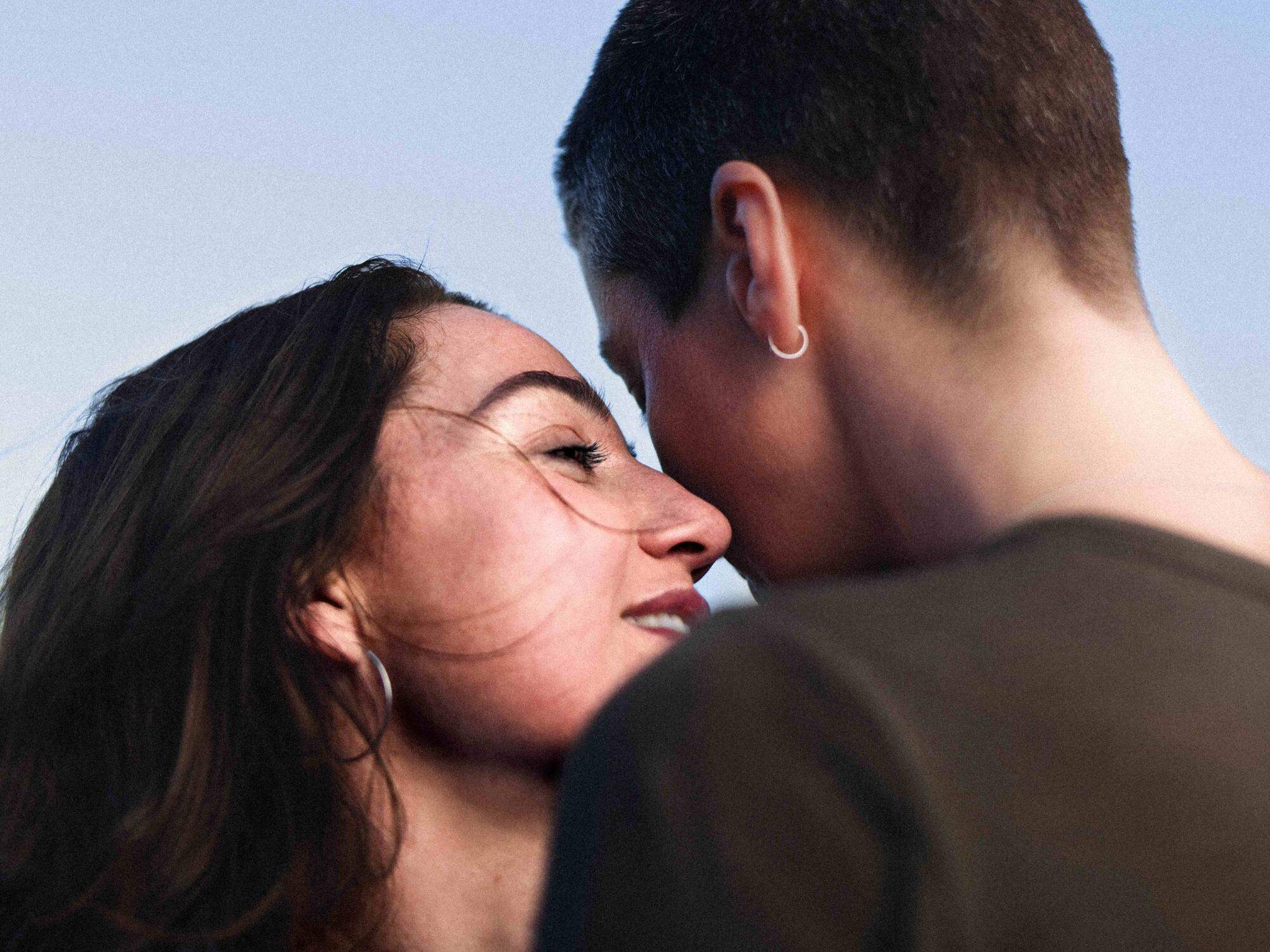

Nina Meurisse : Julian, c’est l’adaptation du livre de Fleur Pierets, qui raconte sa propre histoire d’amour avec Julian [P. Boom, NDLR]. Ensemble, elles décident de se marier dans tous les pays où le mariage entre personnes de même sexe est autorisé, pour montrer à la fois ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Pendant ce périple, Julian tombe malade. C’est une histoire vraie, d’amour et de courage.

C. : Au début du film, on apprend qu’une telle union est autorisée dans 22 pays sur 196, c’est désormais le cas de 38 pays. Avant le tournage, saviez-vous à quel point le mariage entre personnes de même sexe était restreint dans le monde ?

N.M. : Je savais que peu de pays l’autorisaient, mais sans pouvoir mettre un chiffre dessus. En lisant le livre, j’ai trouvé ça frappant.

C. : Comment avez-vous réagi à la lecture du livre ?

N.M. : J’ai lu le livre après le scénario. Le livre a été une sorte de bible. Il m’a permis de comprendre la pensée de Fleur, son rapport à l’amour, à la vie. C’était un outil merveilleux, une source de détails, de gestes, de mots. La rencontre avec Fleur, sa générosité, sa confiance dans le fait qu’on fasse le film ensemble m’ont aussi beaucoup aidée.

C. : Vous êtes-vous beaucoup appuyée sur la véritable Fleur Pierets pour construire votre rôle ?

N.M. : Oui. Elle a été très médiatisée, son livre est un best-seller. Il y a énormément d’interviews, mais aussi des vidéos, de photos du projet « 22 », le projet du mariage dans les 22 pays, disponible sur le Net. J’ai observé sa manière de sourire, de regarder Julian, de s’exprimer. Ça m’a permis d’envisager de manière très concrète le personnage.

C. : Qu’est-ce qui vous a séduite dans ce rôle très différent de vos précédents personnages ?

N.M. : Ce qui m’a beaucoup séduite à la lecture et lors de ma rencontre avec Fleur, c’est son aspect solaire. Elle est traversée par l’amour, celui-ci lui procure de la ressource, de la créativité. Elle trouve dans chaque problème une solution. J’avais envie d’incarner cette énergie-là. Je trouvais le trajet du personnage très porteur, à la lecture du scénario, j’ai senti que c’était très joyeux de faire un personnage pareil. D’habitude, je joue des héroïnes très combatives dans des films plus sombres ou politiques. J’aime à penser qu’un film peut être engagé parce qu’il montre le possible et pas parce qu’il dénonce le combat. C’est quelque chose que je n’avais pas tellement fait avant et qui m’a plu. À force de dénoncer la douleur ou l’injustice, on finit par les figer dans l’imaginaire, enfoncer le clou d’une situation terrible. Moi, j’attends le moment où les femmes ne seront plus jamais représentées dans la charge mentale ou la souffrance. L’écriture de Fleur, sa personnalité, la mise en scène brillante de Cato, racontent une grande histoire d’amour évidente qui rend créatif et joyeux, dans laquelle on ne se pose pas la question du genre. Je ne me suis jamais dit que c’était un film militant, mais que c’était une histoire d’amour traversée par une épreuve, le deuil. Et ce que je trouvais bouleversant, c’était comment même dans l’épreuve, même dans les moments les plus difficiles, on pouvait encore y trouver de l’amour.

C. : Le film repose beaucoup sur votre complicité avec Laurence Roothooft qui joue Julian. Comment cette relation s’est-elle construite ?

N.M. : C’était immédiat. On s’est vraiment rencontré pendant le film. Je l’admire énormément. Dès le casting, elle était là. Quand elle a su que le livre allait être adapté, elle a voulu en être dès le début. Elle m’a appris beaucoup de choses sur Fleur et Julian. Elle m’a accueillie tout de suite. Ça, ça facilite un tournage, surtout pour une histoire d’amour pareille. C’était joyeux de travailler ensemble. C’est le genre d’actrice qui vous regarde au fond de l’œil, qui vous écoute. Je propose un truc, elle rebondit, elle ne dit jamais non. Sur une scène, je devais aller vraiment dans l’émotion, je sentais qu’elle donnait tout. C’est comme dans la vie : on réagit parce que si quelqu’un est ému, on est ému aussi. Elle a une générosité sans limite dans le jeu, Laurence. Sur le tournage, on s’amusait, on s’entraidait.

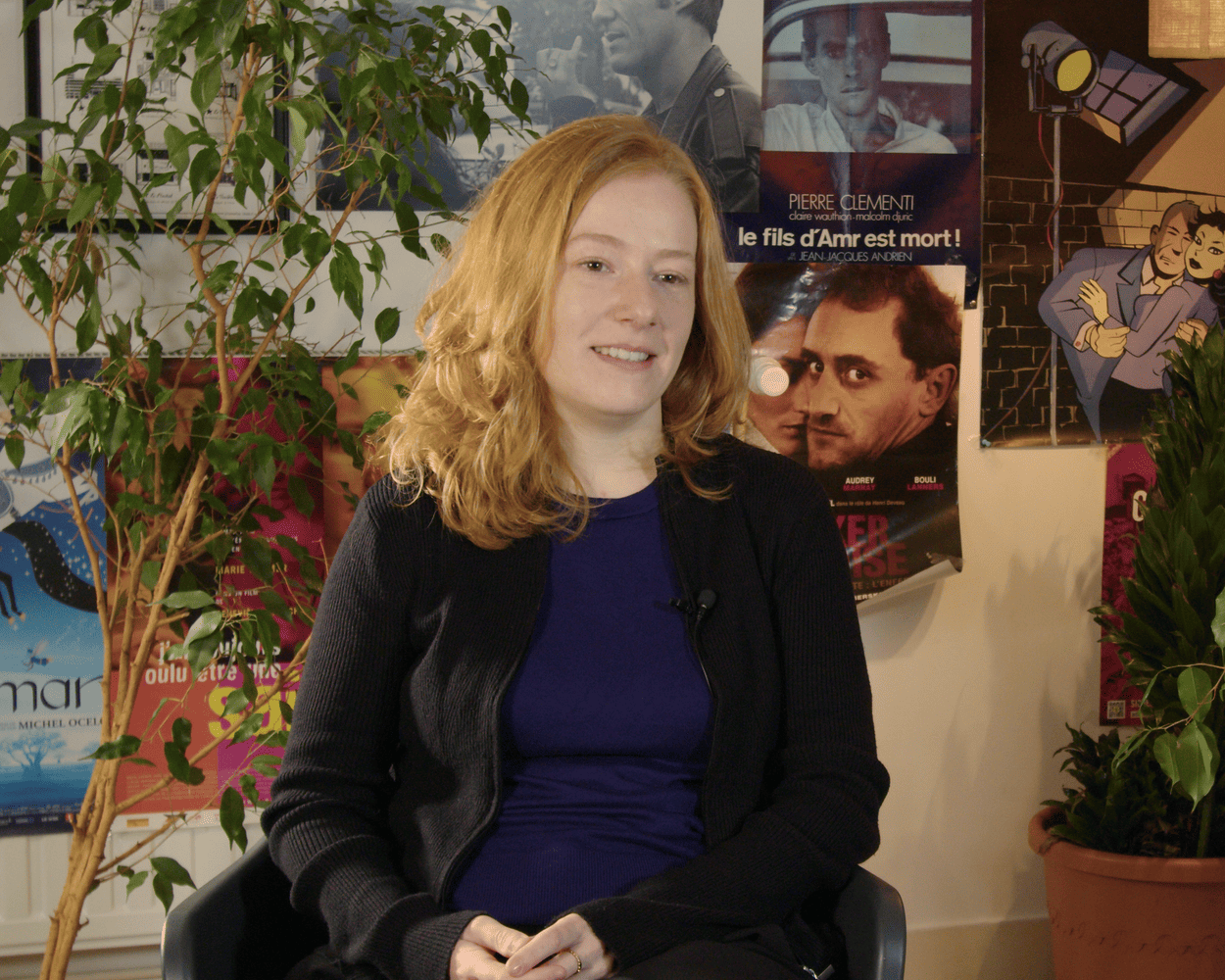

C. : Qu’avez-vous senti quand Cato Kusters vous a proposé le projet ?

N.M. : J’ai senti une jeune femme déterminée, ambitieuse, savante. Elle avait son film en tête avant qu’on ne l’ait tourné. Elle savait exactement comment le faire, où nous emmener. C’était limpide pour elle. Elle était à sa place, elle a travaillé comme une dingue. J’ai toujours été admirative de cela chez Cato parce que je pense que j’ai mis un temps très long avant de pouvoir être tranquille à ma place d’actrice. Elle fait partie de cette jeune génération de femmes qui déconstruisent, qui se posent la question du désir féminin comme quelque chose de tout à fait acquis. Je trouve ça très impressionnant et beau à voir. J’aime bien l’idée de me faire déplacer. Cato m’a bousculée dans mes habitudes, notamment par sa direction si précise. Moi, j’ai l’habitude de fonctionner avec des réalisateurs qui laissent une marge d’exploration, d’improvisation aux projets. Elle avait tellement travaillé qu’elle voulait quelque chose déjà inscrit dans sa tête. J’ai appris beaucoup par sa méthode, mais aussi par les scènes où on se filmait avec une petite caméra. Je me suis dit assez vite que c’était notre espace de liberté avec Laurence. On était toutes les deux, avec cette caméra, il fallait être dans l’intime et aller loin aussi dans le lâcher-prise. Pour le reste, on suivait les directions de Cato et quand je vois le film, je me dis qu’elle avait bien raison.

C. : Vous venez d’évoquer le temps que ça vous a pris pour vous sentir à votre place d’actrice. À quel moment le déclic a-t-il eu lieu ?

N.M. : Je pense que j’ai pu dire que j’étais comédienne en me disant tranquillement que c’était mon métier et que j’assumais de le faire quand j’ai joué au théâtre les pièces d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri Un air de famille et Cuisines et dépendances. Je jouais sept jours par semaine et deux fois le dimanche. J’allais donc au travail tous les jours pendant six mois. À partir de ce moment, je me suis dit : « Oui, là, quand même, c’est mon métier de tous les jours ! ». Je pense que c’était un peu lié au fait que je n’avais pas envie que ce soit prétentieux de parler de métier. C’est une hantise que j’ai eue pendant longtemps. Et comme je ne viens pas tout à fait de ce milieu-là, ça a dû jouer. Ce qui me plaît, c’est la joie absolue de l’artisan cinéaste qui fait les choses de manière beaucoup plus manuelle. Le reste, je ne suis pas forcément à l’aise dedans.

C. : Avez-vous le sentiment que les réalisatrices de la nouvelle génération sont amenées à prendre des risques pour raconter leurs histoires ? Est-ce que les choses bougent quand même malgré tout ?

N.M. : Oui, ça bouge même si en regardant les chiffres de représentation des réalisatrices, on n’y est pas du tout. Mais les femmes s’autorisent davantage de risques dans ma génération. Céline Sallette, Judith Davis, Noémie Merlant … font des choses brillantes. Ce sont des femmes fortes, solides, désirantes. Elles réalisent, elles osent. Avant, il y a 15 ans, on parlait d’elles en disant que c’était des « actrices qui faisaient des films ». On en pensait quelque chose, on n’aimait pas trop les femmes qui réussissaient partout, qui voulaient faire trop de choses. Aujourd’hui, ce sont juste des réalisatrices, point. Ça me fait très plaisir de voir qu’elles se donnent à elles-mêmes le droit de faire ce métier. On accepte enfin les femmes qui réussissent à plusieurs endroits. Par contre, les rôles féminins des scénarios que je lis me questionnent toujours. Les femmes restent accueillies par la charge mentale, ne peuvent être heureuses tant qu’elles ne sont sont pas amoureuses, quand bien même tout le film est relié à un enjeu politique. J’ai l’impression que les histoires datent d’il y a 20 ans. Je me dis qu’il faut que ça change. J’essaie de refuser ça, de proposer autre chose. À plein de reprises, j’ai bataillé, en lisant des scénarios, sur des thématiques comme la place de la femme quand j’avais l’impression qu’on était vraiment à côté. Je trouvais ça nécessaire. Peut-être que le message n’est pas passé partout, mais je pense que c’est comme ça qu’on va faire changer les choses. Je trouve qu’un bon scénario va être le terreau de mon jeu. Je ne vais pas être une bonne actrice si c’est mal écrit. Quand je vois la scène de Souleymane, c’est tellement bien écrit dans la structure qu’après, pour moi, c’est une autoroute !

C. : Vous avez commencé à tourner très jeune, dans Saint-Cyr de Patricia Mazuy. Comment perceviez-vous cette expérience à l’époque ?

N.M. : J’avais dix ans et demi. J’étais venue pour être figurante, et je me suis retrouvée avec un rôle ! Le souvenir que j’en ai, c’est de découvrir la joie immense du travail en collectif. À 10 ans, j’avais de grosses responsabilités. Comme Patricia est une réalisatrice extrêmement exigeante, elle attendait beaucoup de moi. À 10 ans, on ne m’avait jamais donné aucune responsabilité et là, on me regardait. Il y avait beaucoup de scènes difficiles. Je pense que le fait qu’on regarde mes douleurs (je le dis maintenant avec mon regard d’adulte et ma psychanalyse), c’est quelque chose qui m’a touchée aussi. La considération qu’il y a eu à ce moment-là (qu’il n’y a pas tout le temps eu d’ailleurs), le collectif, la sensation que je pouvais vivre les choses en très grand, comme Patricia me poussait beaucoup, me faisait vivre des traversées émotionnelles. J’ai toujours été quelqu’un d’assez sensible, mais je n’avais pas vécu les choses avec autant d’intensité. Là, c’était une évidence, je voulais que ma vie, ce soit ça tous les jours !

Aux États-Unis et en Angleterre, quand deux acteurs doivent jouer ensemble, ils font un « chemical test ». C’est comme dans la vie, il y a des gens qu’on rencontre et on sait qu’on s’entendra avec eux. Je me souviens quand j’ai joué avec Swann Arlaud dans Crawl (de Hervé Lasgouttes), il est venu remplacer un acteur au pied levé en 24 heures. Quand il est arrivé, j’ai su que ça serait extraordinaire. Je ne peux pas en dire autrement et ça l’a été. C’est un des acteurs les plus merveilleux avec qui j’ai tourné.

C. : C’est joli, cette idée de « regarder les douleurs ».

N.M. : Il y a des réalisateurs qui vont chercher cet endroit-là chez vous. Il y a qui ne cherchent pas et puis nous, on montre ou pas nos failles. Patricia cherchait clairement cela.