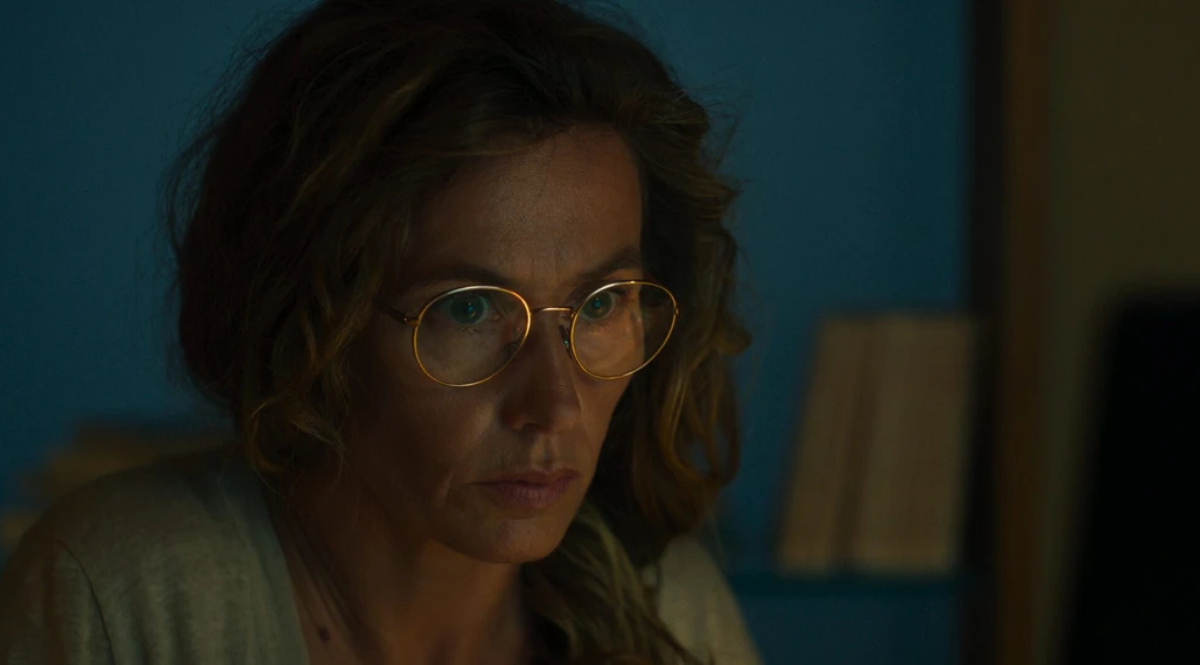

Avec Pour se revoir, son premier long-métrage documentaire, le réalisateur belge Thomas Damas explore les Espaces-Rencontre, où la justice organise les retrouvailles entre enfants et parents privés de garde. Tourné sur une année, le film capte avec pudeur la fragilité de ces instants et interroge une question essentielle : peut-on reconstruire un lien familial ?

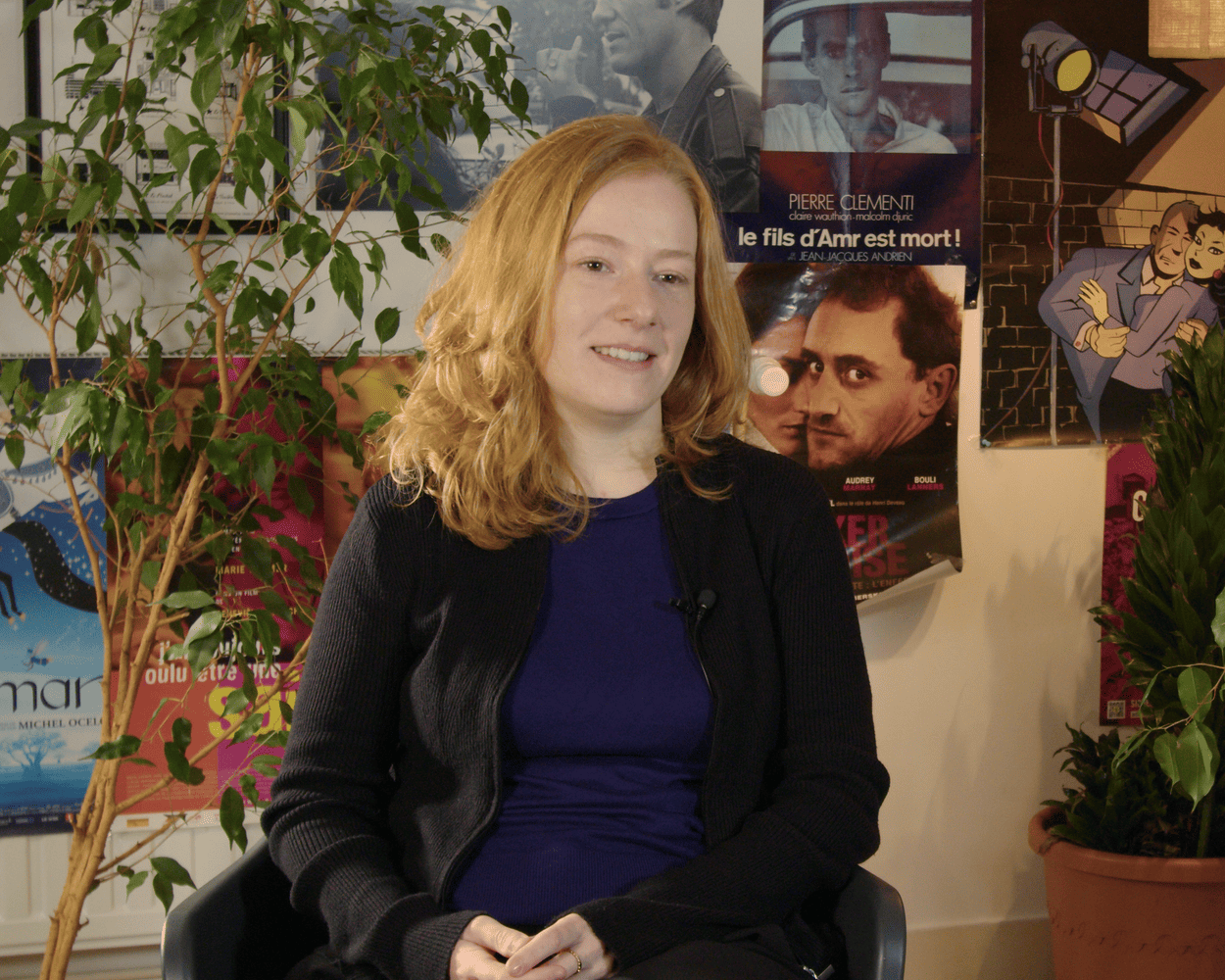

Âgé de 27 ans, formé en technique du son à la HELB puis en écriture à l’IAD, Thomas Damas s’était déjà fait remarquer avec Et Arnaud (2018), court-métrage documentaire sélectionné à DOK Leipzig, Premiers Plans Angers et primé au Brussels Short Film Festival. Avec Pour se revoir, produit par Luna Blue Film et soutenu par le Centre du Cinéma et la RTBF, il confirme un cinéma sensible et engagé, où l’intime rencontre le social. Actuellement en tournage de La Montagne du silence et en écriture de fictions, il poursuit une œuvre en devenir.