"On voulait raconter une histoire belge, ancrée dans un vrai passé"

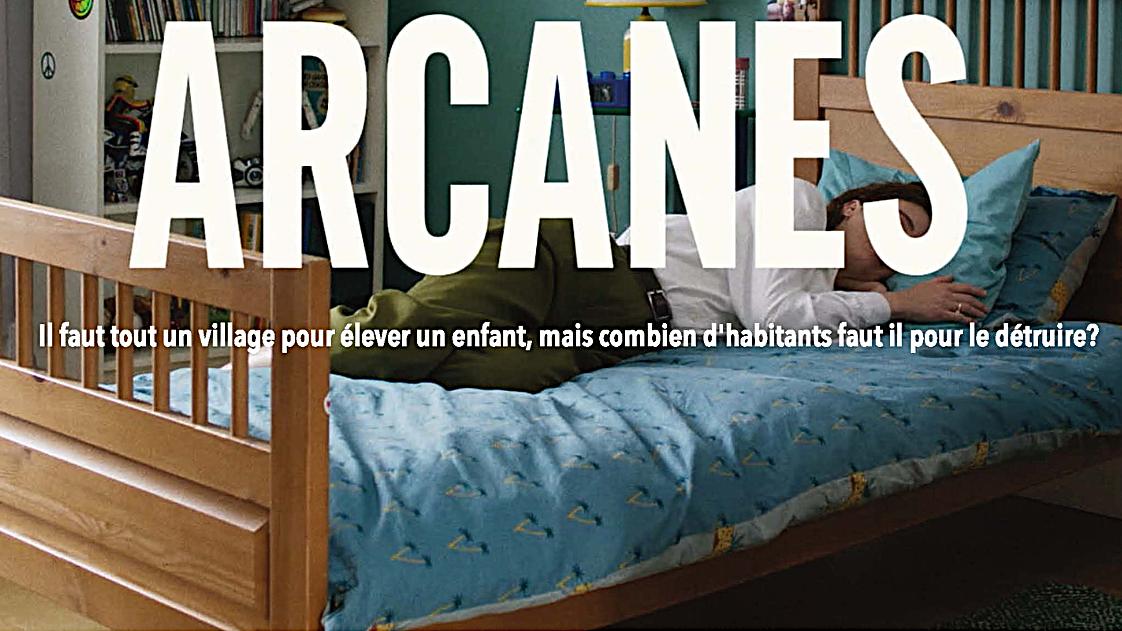

Dévoilée en juin au Brussels International Film Festival (BRIFF), diffusée sur la RTBF (le 11 septembre) et bientôt en compétition au Festival de la Fiction de La Rochelle (16 au 21/9), cette minisérie en six épisodes déploie un thriller social inspiré par la mémoire ouvrière.

Rencontre avec Michèle Jacob, réalisatrice et co-scénariste des six épisodes, et Ben Dessy, auteur, au sortir de la récente conférence de rentrée de la RTBF, au Cinéma Palace de Bruxelles. Ils reviennent sur la longue gestation du projet et ses enjeux.