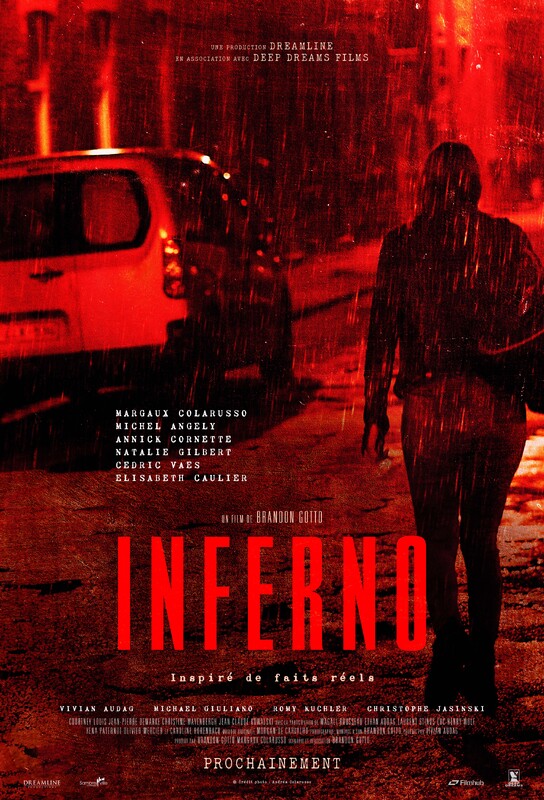

Cinéaste autodidacte, Brandon Gotto fut révélé avec Gravidam (2022), sélectionné au BIFFF, suivi d’Ida (2023) et d’Iris (2025). Son dernier film, Inferno, est un thriller sombre et réaliste, librement inspiré des affaires Fourniret et Dutroux. Il suit une enquêtrice de la police judiciaire aux antécédents de maltraitance lancée sur la piste d'un assassin pédophile. Né d'un besoin viscéral d’affronter les ténèbres et d’interroger cette part de notre société qui produit, tolère parfois ou ferme les yeux sur l'inacceptable, Inferno sera présenté au Festival du film policier de Cognac le 18 octobre et au Razor Reel de Bruges le 1er novembre.

Brandon Gotto (réalisateur et scénariste) et Vivian Audag (producteur) de 'Inferno'

Cinergie : Vous travaillez dans un système de production à très petits budgets, souvent avec les mêmes acteurs, la même équipe. Comment survit-on au sein du cinéma belge lorsque l’on est autodidacte ?

Brandon Gotto : Effectivement, c’est un très petit budget, ce sont des bouts de ficelle. Nous essayons de construire quelque chose qui traverse le temps. Vivian, qui est un ami de longue date, m’avait déjà proposé de produire un de mes films. Pour celui-ci, l’occasion s’est présentée et il s’est prêté au jeu.

Vivian Audag : Depuis tout ce temps où Brandon réalisait des films - auxquels je participais de loin -, je me disais qu’un jour, j’allais en produire un. J’avais envie de me lancer dans cette aventure. Étant exploitant de salle (Le Caméo, à Tamines – NDLR), je vois toujours les films finis et c’est quelque chose qui me plaisait. Donc nous avons décidé de nous lancer, sachant qu’effectivement, nous ne pouvons pas mettre d’énormes budgets dans nos films. C’est une production complètement indépendante, sur fonds propres, c’est un peu l’histoire de la débrouille, tout simplement. On doit absolument arriver à avoir un résultat et il faut faire jouer toutes ses relations pour arriver à quelque chose de vraiment qualitatif, mais qui ne coûte pas cher. Parfois, par le fait d’avoir moins de budget et de devoir y aller à la débrouille, on arrive à obtenir des choses extraordinaires auxquelles on ne s’attendait pas, qui donnent au film un côté encore plus authentique que ce que l’on pouvait espérer. C’est le premier film que je produisais et j’avais un peu peur au début, mais ça a été une expérience extraordinaire.

C. : Travailler dans le cadre du film de genre vous a-t-il aidés ? Ce sont des films qui se vendent plus facilement à l’international, qui se retrouvent dans des festivals, et pour lesquels il y a toujours un public...

BG : Mon idée était d’ancrer le film dans l’horreur de la réalité, mais le spectre est assez large et permet de toucher un public plus vaste, c’est vrai. En tout cas, mes influences viennent souvent du cinéma de genre, en général.

VA : Le fait que le film soit inspiré de faits réels marquera peut-être plus le public, lui donnera plus envie de mettre des images sur ce qu’ils ont imaginé, sur les idées qu’ils se font d’une telle affaire. C’est peut-être un élément qui ouvre des perspectives au film.

C. : Le film s’inspire très librement des affaires Dutroux et surtout Fourniret. Avez-vous dû vous replonger dans ces enquêtes à l’étape de l’écriture ?

BG : J’ai toujours été désireux d’écrire un vrai polar noir, très tendu. L’idée était d’affronter et d’explorer les ténèbres, comme j’aime le dire dans ma note d’intention. Je ne suis pas très vieux, mais avec la maturité qui arrive petit à petit, l’évolution de mon travail, de ma pensée, de mes goûts, je ne voulais pas tomber dans le style de film policier classique à l’américaine, avec un tueur en série et une enquête, comme on en voit tout le temps. Je voulais revenir aux fondamentaux du polar, avec un aspect sociétal très cru, très réaliste, et l’ancrer dans une réalité belge. Pour ça, il fallait se replonger dans les faits marquants de l’histoire de la Belgique. Donc les affaires Dutroux - et Fourniret à la frontière belgo-française. J’ai regardé énormément de documentaires, j’ai puisé dans tout ce que j’ai pu trouver et j’ai lu sur le sujet pour aboutir à un scénario qui, je l’espère, est prenant et surtout très noir.

VA : Un point important, c’est qu’il n’y avait pas l’envie de faire du voyeurisme. C’est une chose dont nous avons discuté au début : il fallait que ça reste accessible, qu’on mette le public dans cette ambiance, qu’on montre la dure réalité de l’affaire sans tomber dans un voyeurisme facile, qui aurait attiré un public qu’on n’aurait pas voulu avoir. Ce n’était pas du tout le but du film. Ici, l’idée, c’est de dénoncer cette affaire tout en restant dans une limite qui soit montrable, même s’il y a des moments très durs. Si le film n’est pas regardable, ça ne sert à rien. Vouloir faire du sensationnel ne sert à rien non plus.

BG : L’idée était vraiment d’aller à la lisière du raisonnable. Il y a beaucoup de films et de séries qui traient de ce genre de sujets…

VA : … qui en parlent sans rien dire !...

BG : … mais à force de simplement évoquer la chose, j’ai l’impression que, parfois, les œuvres passent un peu à côté du sujet. Mon raisonnement, c’était : « Je suis indépendant, je peux me le permettre, donc essayons de pousser le truc à la lisière du raisonnable ». Cette approche permet peut-être d’obtenir un film plus « impactant ».

C. : Le film ne tombe pas dans le sordide. Vous suggérez un viol dans la scène d’ouverture, mais vous utilisez le flou artistique pour masquer ce qui se passe...

VA : Oui, c’est une pudeur obligatoire. On est sur le fil du rasoir, sans jamais dépasser la limite, par respect aussi pour les victimes, ce qui est très important.

BG : On s’est permis un peu plus de choses que ce que l’on voit d’habitude, notamment par le son : on entend des choses scabreuses, mais c’est vraiment pour que le film soit « impactant ».

C. : La sortie de Maldoror de Fabrice Du Welz, en début d’année, qui aborde un sujet similaire, a-t-elle joué sur l’écriture ou sur la production du film ?

BG : On ne va pas jouer au jeu de « qui a eu l’idée en premier », mais l’idée d’Inferno, je l’ai eue il y a tout juste un an. J’ai découvert Maldoror quelques mois après et c’est un film qui m’a énormément plu. Mais tous les polars tombent dans les mêmes tropes : le jeune ou la jeune policière impulsive, le ou la commissaire autoritaire, etc. Dans l’exposition, il y a des similitudes. Maldoror les emploie très bien et nous aussi. Mais je pense qu’Inferno part dans une tout autre direction par la suite. Les deux sont quand même très différents, même s’ils évoquent tous les deux ce qui s’est passé dans ces années-là...

VA : … et ils ne se déroulent pas à la même époque. Maldoror se passe dans les années 90 et Inferno de nos jours.

C. : Ces affaires ayant traumatisé la Belgique, il était sans doute inévitable qu’un jour ou l’autre, on verrait arriver des films sur le sujet…

VA : Oui, c’est d’ailleurs étonnant que ça ne soit pas arrivé avant. Mais à l’époque, il y avait une certaine pudeur à en parler, je pense qu’on avait peur d’aborder le sujet. Est-ce que les gens vont payer leur place de cinéma pour aller voir quelque chose qui leur a fait mal ? Il faut penser à cet aspect-là aussi. On a vécu la Marche blanche, on a vu les interviews des enfants survivants et des parents... À la base, un film, c’est censé être du divertissement, donc c’est vrai que c’est quelque chose qu’il aurait été difficile d’accepter au début. Mais maintenant, il faut en parler ! L’anniversaire des 30 ans de l’affaire Dutroux vient d’arriver, c’est quelque chose qui a marqué notre pays et qui restera toujours dans notre histoire. Et je pense qu’avoir abordé le sujet de cette façon-là était une bonne chose.

BG : Je pense que c’est une question générationnelle. J’avais quatre ou cinq ans quand l’affaire Dutroux est arrivée, avec la découverte des corps, l’exposition de l’affaire, etc. Je ne me rendais pas compte de l’ampleur de l’affaire. J’étais en première secondaire quand le livre de Sabine Dardenne est sorti. À l’école, on nous expliquait en long et en large ce qui s’était passé. J’avais douze ans et déjà à l’époque, je me rappelle m’être demandé pourquoi personne ne faisait de film sur ce sujet. Je me suis donc permis de le faire parce que je suis plus jeune.

C. : Pensez-vous que le choc provoqué par ces différentes affaires (Dutroux, Fourniret, Pélicot, mais aussi Cantat, dont on reparle beaucoup ces jours-ci) a eu des répercussions positives sur la prise de conscience concernant les violences faites aux femmes ?

VA : Je pense surtout qu’elles ont mis en lumière la place de la femme dans la société, la manière dont l’homme regarde la femme, et que ça a effectivement eu un impact sur la société d’aujourd’hui. On met de plus en plus en lumière ce machisme qu’ont les hommes de traiter les femmes d’une manière inacceptable. Et j’espère que ça apportera aux générations futures un éclaircissement sur le fait que l’on doit respecter la femme, que l’on doit respecter chacun, que l’on ne peut pas faire ce qu’on veut avec qui on veut et comme on veut.

BG : L’impulsion du projet a aussi été de constater que nous sommes dans une période où la parole se libère. La question des abus est quelque chose qui touche énormément de gens, donc c’est une bonne chose que les gens partagent leur vécu et en parlent. Mais à la limite, au-delà de ça, je pense que le plus important n’est même pas de respecter la femme ou l’homme, c’est de respecter l’humain, tout simplement.

C. : Une grande partie de vos personnages masculins sont décrits comme misogynes, avec un langage ordurier. Vous ne craignez pas que cette masculinité toxique quasi généralisée se retourne contre le film ? Ou était-ce une façon de faire passer un message ?

BG : Je ne me suis pas posé la question ouvertement, mais effectivement, c’est quelque chose qui revient souvent, aussi dans mes films précédents : tous les mecs sont des enfoirés. Dans celui-ci, on a l’exception de deux collègues un peu plus sympatoches, mais c’est un grand débat et c’est vrai que ça pourrait se retourner contre moi. Nous ne sommes pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup !... C’était aussi et surtout pour servir le personnage principal, Mathilde, qui est une femme au passé marqué par des abus. Il y a cette quête de résilience qui se devait de passer par des obstacles masculins qu’elle doit combattre.

VA : C’est vrai que tous les hommes ou presque ont un mauvais rôle dans le film. Il n’y a rien à faire, il y a un effet de domination. L’homme, plus que la femme, veut montrer qu’il est capable d’y arriver, c’est souvent le problème. Et à l’heure actuelle, les femmes montrent qu’elles sont capables - et elles le sont, nous sommes bien d’accord ! C’est ça qui est important dans le film : montrer que, malgré tout, Mathilde se battra jusqu’au bout pour aller au bout de son enquête. C’est un sujet sociétal et très actuel : la place de la femme. Le fait qu’elle prenne ses responsabilités, qu’elle aille plus loin dans une enquête, c’est quelque chose qui peut encore en gêner certains.

C. : L’héroïne a une attitude quasi suicidaire : elle se jette dans la gueule du loup, se met en danger, désobéit à ses supérieurs… J’imagine qu’il y avait là l’envie de montrer une femme forte comme on en voit beaucoup dans le film de genre, notamment américain ?

BG : Mon idée était de faire de Mathilde un personnage trouble. Même si elle a parfois de bonnes raisons de faire ce qu’elle fait, elle est sur le fil du rasoir. Donc, je voulais que le personnage ne soit passif à aucun moment et lui faire traverser des obstacles assez fous, surtout quand elle se met en marge de la loi.

C. : Son attitude pose un problème moral, puisqu’elle dit : « La seule justice possible, c’est celle que je rendrai moi-même ». Nos institutions ont tellement mal fait leur travail dans ces affaires que Mathilde pense ne pas avoir d’autre choix…

VA : Oui, c’est aller contre le système. C’est une justicière. Une superhéroïne des temps modernes. Elle n’a pas de cape, mais elle va se battre jusqu’au bout pour faire sortir la vérité, quoi qu’il en coûte, quelles que soient les conséquences pour sa vie à elle. Elle va puiser dans son passé la force de se battre pour arriver à sauver ce qui peut être sauvé.

C. : Le personnage le plus ambigu est celui de l’épouse du pédophile, Chantal, jouée par Annick Cornette, qui fait semblant de ne rien voir, qui reste dans l’ombre et se tait, et qui pourtant part en chasse avec lui…

BG : On en revient à l’affaire Fourniret. Je me suis énormément inspiré de la psychologie de Monique Olivier : taiseuse, qui garde tout pour elle. Annick lui apporte cette noirceur taiseuse qu’elle porte sur son visage, qui était parfaite pour le personnage. Complicité passive ou réel traumatisme de ce qu’elle voit ? - Il y a une ambiguïté avec ce personnage qui est témoin de choses tout en y participant…

VA : C’est la première victime ! Elle est vraiment la première victime. C’est un syndrome de Stockholm. Mais elle est coupable autant que lui, finalement.

C. : François Renard est un violeur/kidnappeur multirécidiviste, non surveillé depuis sa sortie de prison ! Les policiers en parlent même comme d’un pédophile « rangé des voitures ». Ces dialogues du film posent la question des dysfonctionnements au sein des forces de l’ordre, mais aussi celle de la thèse des réseaux pédophiles…

BG : François Renard a été libéré pour bonne conduite, il se dit « repenti ». L’évocation de l’affaire Dutroux est surtout là : Mathilde vole le casier judiciaire de Renard et se rend compte qu’en 2023, des soupçons ont resurgi chez la police. Renard a été suivi, pris en photo, il y a eu des écoutes téléphoniques où il dit des choses suspectes… Donc ça pose la question : si vous saviez qu’il y avait quelque chose de pas net, pourquoi n’avez-vous pas agi ? Ce n’est que Mathilde, en marge de la loi, qui finalement se décide à agir et à se jeter dans la gueule du loup. On ne saura jamais exactement comment ça s’est passé, mais c’est évident que là, j’évoque les dysfonctionnements qu’il y a eu dans l’enquête sur l’affaire Dutroux…

VA : … et le manque de communication entre les services de police. Il était important, dans la façon dont Brandon a conçu le film, de respecter ce qui a été dit, ce qui a été démontré par la justice, mais aussi de laisser – je ne vais pas dire un flou –, mais d’imposer une idée, quelle que soit l’idée qu’a eue le réalisateur. Il faut laisser une part de choses en rapport avec l’affaire réelle, mais on ne peut pas non plus refaire le procès. Ce n’est pas le but du film.

BG : Dans Pure Fiction, de Marian Handwerker, ou dans la dernière partie de Maldoror, ils adoptent la thèse des réseaux. Mais je ne me suis pas dit : comme eux l’ont fait, moi je ne vais pas le faire, ça s’est fait plus naturellement. Mais avec le recul, on se rend compte que le film soutient peut-être plus la thèse de la décision de justice qui a été prise.

C. : Y a-t-il des films en particulier qui ont influencé votre travail ?

BG : Beaucoup de choses. Pendant la rédaction du scénario et la préparation, j’ai découvert et redécouvert des films belges bien de chez nous, que ce soit C’est arrivé près de chez vous – même si c’est un film complètement différent – avec cette espèce d’énergie authentique que je voulais capter. L’émission Striptease, évidemment, ou surtout ce documentaire produit par la RTBF intitulé Allô Police, réalisé par Manu Bonmariage, qui suit des gendarmes dans la région de Charleroi à la fin des années 80. C’est tantôt triste, tantôt malaisant, tantôt glauque, tantôt dramatique. Quand j’ai vu ça, je me suis dit que j’avais envie de faire quelque chose qui transpire l’authenticité, notamment en utilisant les éclairages du décor pour que ça ait un aspect très naturel, très cru. Je ne voulais pas être gêné parce que nous sommes belges. Je suis très fier de notre historique culturel et je voulais lui rendre hommage, d’où le choix du format 1:66 qui, à la base, est le format européen, mais qui se perd un petit peu. Les Américains nous ont dégommés avec leur 1:85… Concernant la quête de vérité du personnage féminin, ce qui m’avait donné l’idée, c’est de découvrir un film belge devenu introuvable, Pure Fiction, dont le personnage principal était une femme victime d’un viol qui essaie de retrouver son violeur. Toutes ces impulsions-là ont créé ce personnage féminin qui s’inscrit dans l’époque actuelle.

C. : Parlez-nous de vos acteurs. Margaux Colarusso, Michel Angely et Annick Cornette...

BG : Annick Cornette et Margaux Colarusso sont des collaboratrices récurrentes, je ne fais plus un film sans elles. C’était dans l’ordre naturel des choses qu’elles se retrouvent sur ce projet. Quant à Michel Angely, qui joue François Renard, il a été question à un moment qu’il ne fasse pas le film et, très honnêtement, s’il avait dit non, je crois que je ne l’aurais pas fait, parce qu’il a une présence très ténébreuse qui sert le film. Pourtant, il n’en fait pas trop, ce qui était important. En fin de compte, il est plus effrayant parce qu’il ne fait pas grand-chose.

VA : Michel est quelqu’un qui a la gueule de l’emploi, qui met une noirceur affolante dans le film. Brandon a trouvé des acteurs qui collaient bien aux personnages et, honnêtement, si nous avions eu un autre casting, nous n’aurions peut-être pas eu ce ressenti. Voir la tête que faisait Michel, c’était abominable. Je n’aurais pas voulu le rencontrer dans une rue sombre avec juste un lampadaire qui clignote ! Alors que c’est un type adorable, qui a le cœur sur la main, qui est souriant, qui rigole… Le film est malaisant, mais le tournage a été une franche partie de rigolade. Maintenant, je me rappelle surtout des moments où nous étions pliés en quatre. C’était utile sur ce tournage que l’ambiance soit légère, bon enfant.