Dans un futur plus ou moins improbable où une Bruxelles sous eau est le dernier foyer de l’humanité, Maud Girault, Joachim Soudan et Jérôme Zahno imaginent une menace sans aucune mesure avec toutes celles que nous avons pu rencontrer : les levures sauvages. Et à situation hors du commun, dispositif hors du commun mêlant huis clos, humour, non-sens, surréalisme et émerveillement, pour nous faire vivre les dilemmes les plus pressants qui alarment les autorités alors que la ville est au bord du gouffre.

Les Levures sauvages de Maud Girault, Joachim Soudan et Jérôme Zahno

D’après Wikipédia, la fermentation est une étape cruciale de la bière où le moût, mélange à forte teneur en sucre, est ensemencé par les levures. Le glucose se transforme alors en alcool et dioxyde de carbone. Il existe quatre sortes de fermentations : fermentation basse, haute, spontanée et mixte. La fermentation spontanée est opérée à l’air libre grâce à des levures sauvages, dont la Dekkera bruxellensis. Il en résulte les bières de type lambic. Parfait pour les amatrices et amateurs de ce type de boisson alcoolisée, mais nettement moins pour les Bruxellois du moyen-métrage abracadabrantesque de science-fiction concocté par Maud Girault, Joachim Soudan et Jérôme Zahno.

L’heure est en effet grave. À la suite de catastrophes climatiques, d’inondations cataclysmiques et de sécheresses apocalyptiques, Bruxelles est méconnaissable. Sous eaux, les Bruxellois et Bruxelloises du futur ont survécu tant bien que mal à toutes ces catastrophes naturelles. Cependant, une dernière épreuve risque bien d’avoir raison de ce qu’il reste de l’humanité. La bien nommée Dekkera bruxellensis a envahi la désormais cité lacustre (Bruxelles-Les-Bains, mais littéralement) et menace la population d’extinction par une super-fermentation fatidique. Les vapeurs chargées d’alcool issues du processus asphyxieront bientôt toute la population. Pour cette raison, les autorités bruxelloises se réunissent afin de faire le point. Ils peuvent compter pour cela sur le soutien des canards et sur la magie du cinéma, mais non sur leur entente mutuelle, car la discorde est au rendez-vous.

Avec un scénario aussi alambiqué (au sens propre et au sens figuré), tout porte à croire que nous avons ici à faire à quelque nanar dans la veine de L’Attaque des tomates tueuses où l’on aurait remplacé lesdits fruits par des levures. Cependant, si l’on ne peut pas renier de légers rapprochements possibles, Les Levures sauvages est bien trop riche et bien trop travaillé esthétiquement pour être réduit à cette comparaison. À la fois généreux, drôle, poétique, interpellant et inventif, il réussit autant du point de vue du contenu que de sa forme. Son contenu, déjà évoqué, foisonne d’idées qui n’ont été qu’effleurées ici afin de conserver la surprise. Quant à sa forme, elle mérite de s’y arrêter longuement, car elle témoigne d’un véritable travail sur l’esthétique cinématographique qui rapproche cette œuvre en apparence de série Z du meilleur du cinéma expérimental le plus intellectuel.

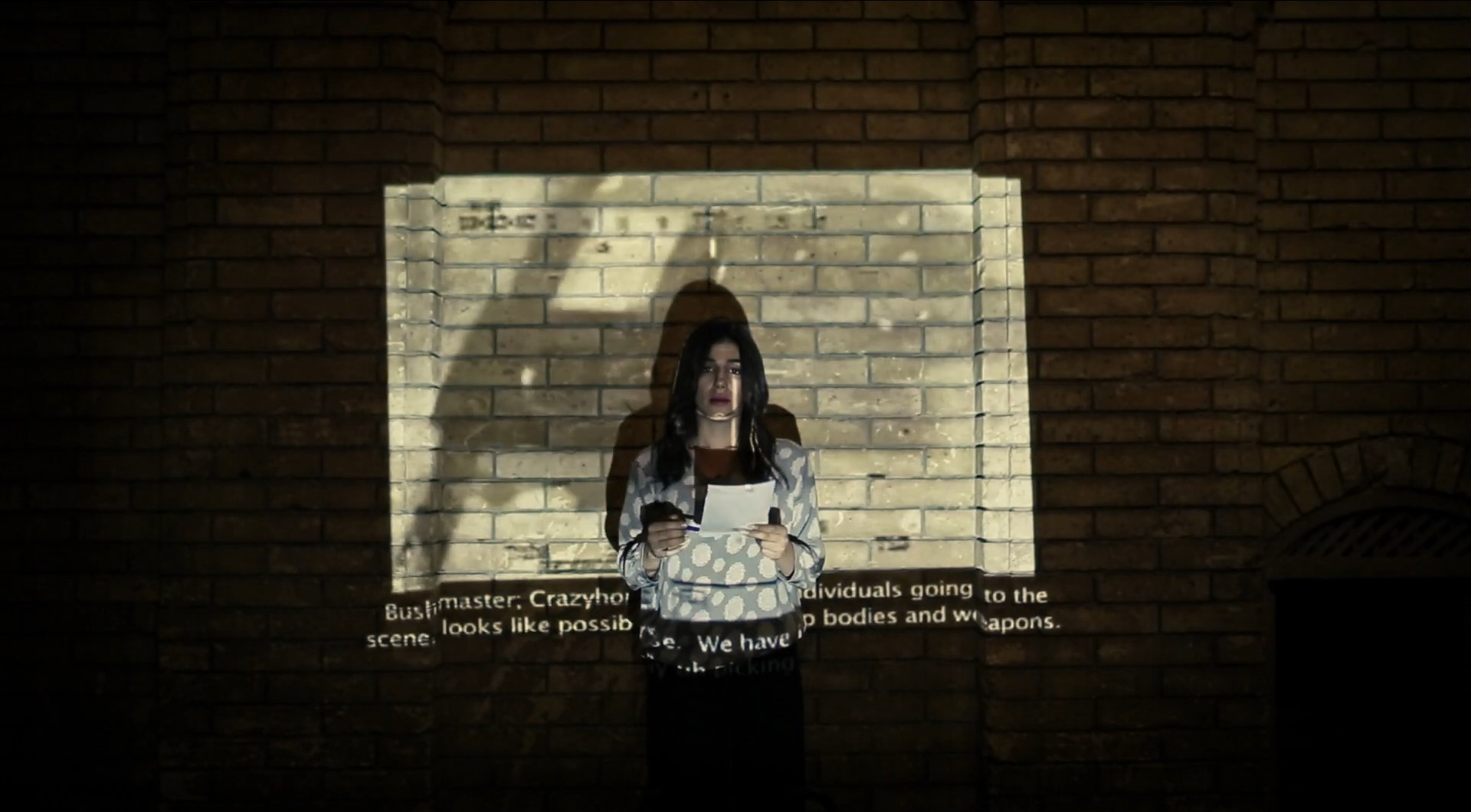

Au lieu d’opter pour un format classique où le trio de réalisateurs aurait filmé des hordes de levures émergeant des flots pour asphyxier de pauvres victimes à grand renfort de panaches de fumée blanche et autres effets spéciaux plus ou moins de bon goût, nous nous trouvons effectivement en présence d’un dispositif beaucoup plus original. Les autorités bruxelloises rassemblées dans un huis clos déroulent leurs hypothèses en voix off tandis que des images filmées en pellicule défilent. Loin de se limiter à cette frontalité, ce qui à la longue aurait été peut-être ennuyeux, Les levures sauvages va exploiter à fond cette disposition et la pousser dans ses ultimes retranchements pour marier étroitement la forme et le contenu. C’est ainsi non seulement un film de genre, mais également indirectement un film sur l’essence du cinéma lui-même. Il n’est pas question ici de simplement montrer des images, mais également et surtout de travailler sur leur matérialité.

Le choix de la pellicule n’est pas anodin. Il entraîne des implications importantes. La pellicule nitrate est en effet connue pour se dégrader au fil du temps, pour se décomposer, ce qui à l’image laisse apparaître des traces de détérioration. La pellicule fermente donc également... et ce, de façon parfois très esthétique. Des réalisateurs de cinéma expérimental comme Bill Morrison vont d’ailleurs réemployer des pellicules détériorées pour les faire revivre, prouvant combien ces dégradations, non pas détruisent le film, mais le transmutent en quelque chose d’autre qui a sa valeur propre. Or, dans cette lignée très singulière de ce que l’on nomme les réalisateurs de found footage, le trio de réalisateurs des Levures sauvages s’inspire de ces démarches pour les entrecroiser superbement avec les enjeux du scénario. Il en découle un résultat tout à fait détonnant qui tout à la fois évite les écueils du film Z (sa vanité, par exemple) et les écueils du film expérimental (sa vanité, par exemple) pour faire éclore une œuvre aussi rafraîchissante qu’une gueuze par trente degrés en plein mois de juillet.