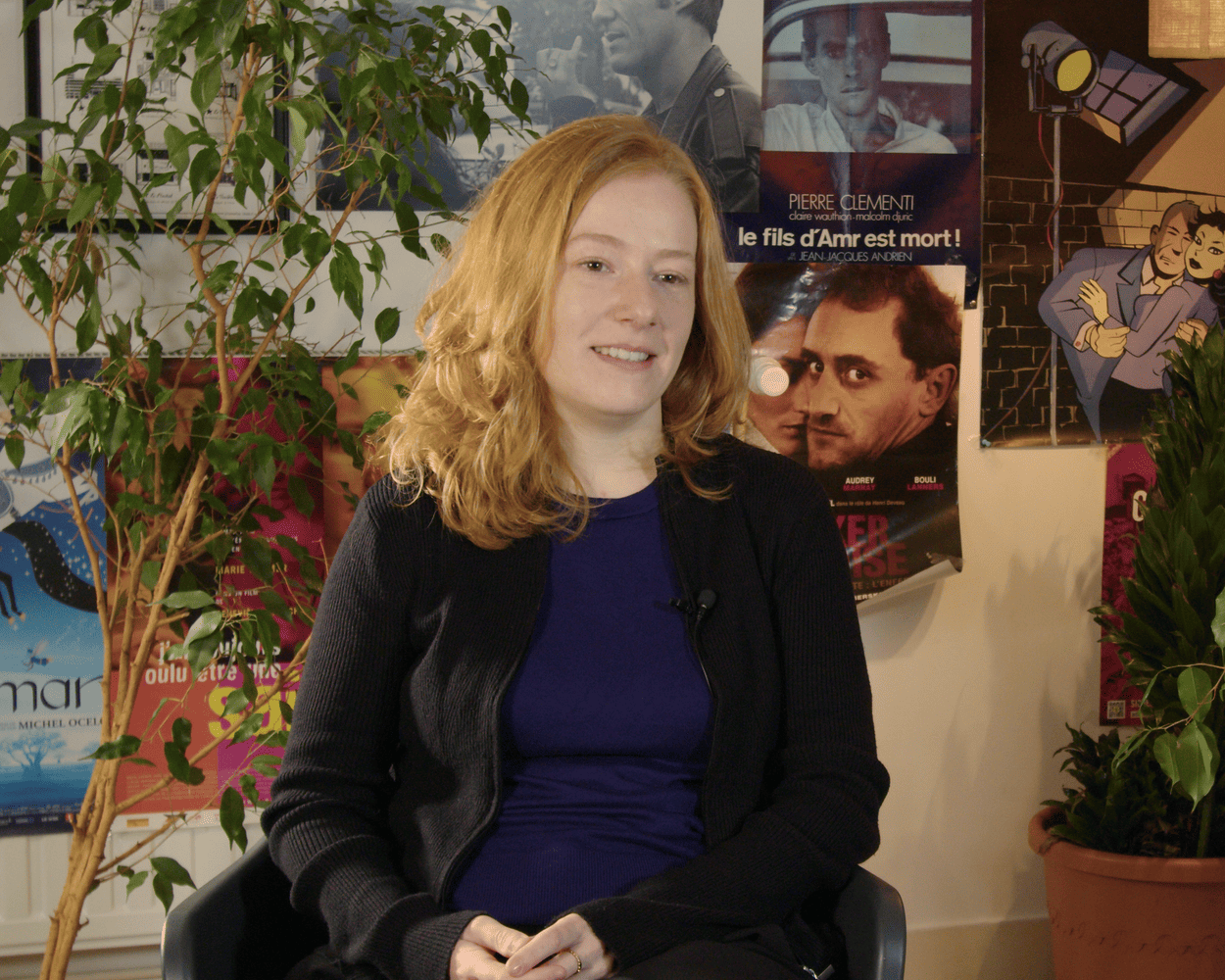

Sophie Muselle revient sur le parcours personnel et les expériences humaines qui ont nourri le film Au bord du monde. De ses études de psychologie à ses missions humanitaires avec Médecins Sans Frontières en Arménie, elle partage les origines profondes de son engagement, sa rencontre avec les exclus, et l'envie de leur donner une voix à l’écran.

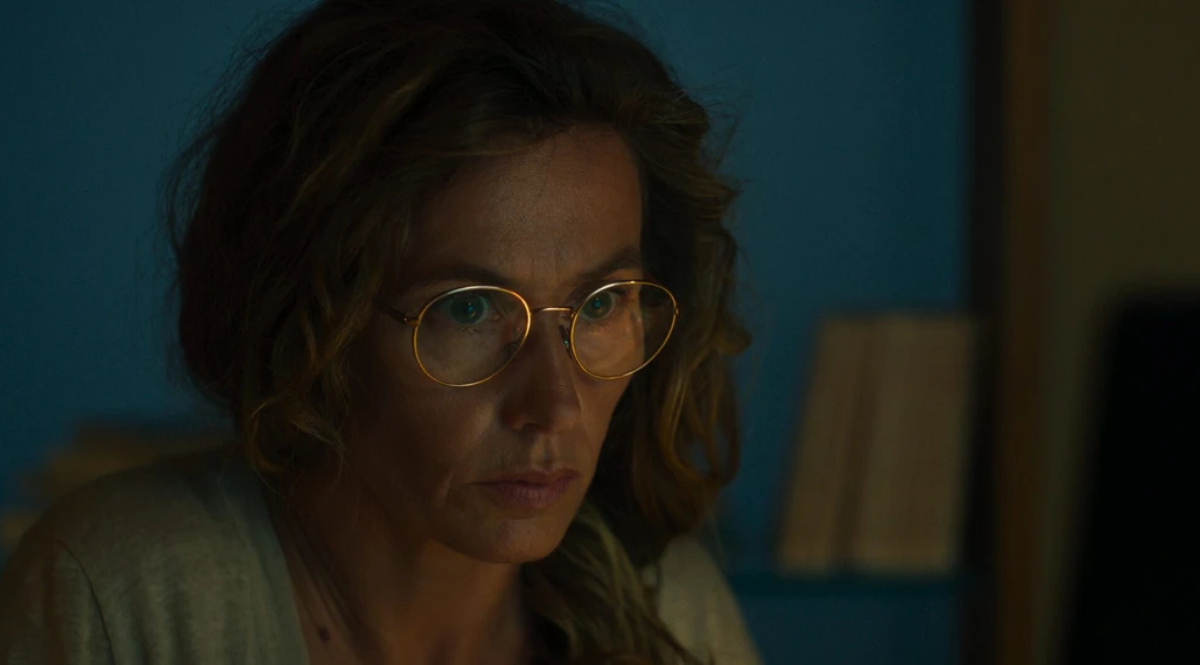

Sophie Muselle, coréalisatrice de Au bord du monde

"J'ai beaucoup hésité entre entreprendre des études de théâtre ou de psychologie, car l'humain m'intéressait, les émotions m'intéressaient. Je trouvais que dans les deux on pouvait rencontrer l'humain, croiser les émotions. Finalement, j'ai commencé par des études de psychologie. Je suis partie en mission humanitaire avec Médecin Sans Frontières et je le précise parce que c'est important pour le film. J’ai été envoyée en Arménie, un peu par hasard, pour travailler dans un hôpital psychiatrique. Là, j’ai rencontré des personnes véritablement exclues, isolées, oubliées, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais envie de donner une voix à ces personnes-là.

On a fait le film à deux, avec Guérin Van de Vorst. Il comporte aussi ses influences à lui. Pour ma part, je me reconnais très fortement dans le personnage d’Alexia, parce que quand je suis arrivée dans cet hôpital psychiatrique en Arménie, j’avais à peu près son âge : 25 ans. Et je pense que je traversais des émotions très similaires aux siennes. Il y avait à la fois cette incompréhension face à ce qui se passait, et en même temps une vraie envie de bien faire, peut-être même trop bien faire. Avec un engagement sans limites, une sorte de boulimie d’action. Et aussi cette impression qu’on peut avoir quand on est très jeune : de croire qu’on détient la vérité, que les autres ne font pas les choses comme il faut, et que nous, on sait mieux.

Tout ce parcours intérieur qu’Alexia traverse dans le film, je l’ai vécu moi-même, pendant trois ans, en travaillant dans cet hôpital en Arménie. Avec, peu à peu, l'apprentissage d'une forme d'humilité. Le fait de se dire : "Peut-être que j’ai raison, mais peut-être que l’autre a raison aussi." Et cette prise de conscience de l’importance du dialogue.

Dans le film, on n’a vraiment pas voulu opposer les "méchants patients" aux "gentils soignants", ou l’inverse. Ce n’était pas du tout notre intention. On voulait éviter cette vision manichéenne, et montrer au contraire une équipe et des patients, chacun faisant de son mieux pour tenter de rester digne de garder une forme de dignité dans un lieu qui, justement, a tendance à la leur retirer, autant aux infirmiers qu’aux patients. Ça, c’est ma part dans le film.

De son côté, Guérin a aussi mené une véritable immersion. Il s’est rendu dans l’hôpital, celui où nous avons d’ailleurs tourné, et y a fait des observations. Donc toute la matière du film, on l’a vraiment construite à deux.

Moi, je ne suis pas allée vers le cinéma, c’est le cinéma qui est venu me chercher. Moi, ce que j'avais envie, c'était de donner la parole, de donner une voix à des personnes. Et c’est vrai que, si je reprends un peu ma culture à moi, le métier de réalisatrice, c’était un peu… je dirais, un métier pour les autres, en fait. C’était un métier un peu lointain, inaccessible. Je ne me serais pas vue, enfant, rêver d’être réalisatrice. C’était comme ça.

Par contre, j’ai un peu grandi avec le cinéma. J’ai grandi à Liège. Quand le film La Promesse est sorti, ou quand Rosetta est sorti, on allait les voir au Cinéma Le Parc. Il y avait quelque chose de très touchant dans le fait de se dire : « Ah ben oui, on filme des gens comme nous! » C’est beau".