Romain Cassandre Versaevel est un·e réalisateurice, scénariste, script doctor et comédien·ne. Étant un·e artiste polyvalent·e, iel s'intéresse notamment à l'articulation entre esthétique et volonté politique, en tâchant de prendre en compte toutes les facettes des discriminations au sein de notre société. Iel revient avec nous sur son film Étincelles, faux documentaire utopico-tragique, au cours duquel un black-out vient toucher toute l’Europe qui doit alors remettre en question ses pratiques capitalistes et repenser le vivre-ensemble. Il passera le mardi 24 septembre à 19h à la Cinematek dans le cadre du festival FAME. Iel sera présent.e pour échanger avec les spectateur.rices après la projection.

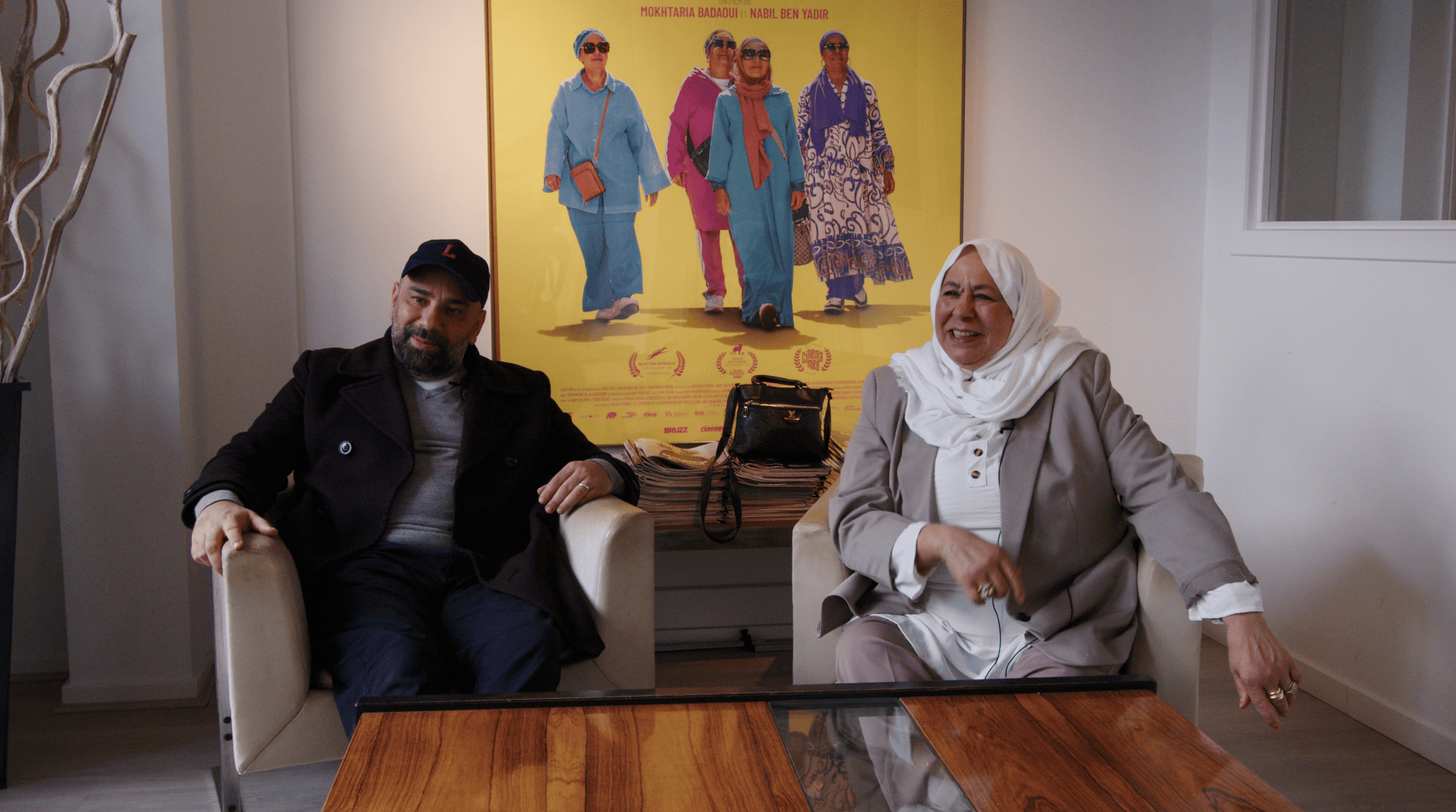

Romain Cassandre Versaevel, réalisateurice de Étincelles

Cinergie : Comment avez-vous eu l’idée du film ?

Romain Cassandre Versaevel : Le projet est né à l’INSAS dans le cadre d’un projet de master deux, un premier avatar de ce qui a beaucoup évolué et est devenu Étincelles. C’était d’abord une forme très classique de long-métrage et puis, après les études, j’ai voulu en faire un court-métrage. J’ai écrit 45 pages, ce qui ne peut pas en faire un ! Il y a eu pas mal d’évolution jusqu’au moment où l’étape décisive a été de trouver le dispositif de faux documentaire d’interviews qui nous a permis notamment de déposer le projet pour l’aide aux productions légères. Pour ce faire, ça m’a vraiment obligé à réfléchir ce dispositif-là. Même si on n’a pas eu les sous, on a écrit le film de façon super légère et faisable. J’avais aussi pu commencer à rassembler des gens autour du projet à cette occasion.

C. : Diriez-vous que votre cinéma est militant en général ?

R. C. V. : Je reprends la distinction que fait Muriel Plana dans Théâtre et politique. Elle distingue le théâtre militant du théâtre politique. J’essaie de réaliser des projets politiques qui ne sont pas militants. Le théâtre militant arrive avec des réponses en présentant ce qu’il faut faire. J’essaie plutôt de poser des questions, d’apporter des sujets et de les présenter de façon moins catégorique pour permettre qu’on en parle, qu’on en discute, qu’on imagine des choses, qu’on réfléchisse à qui, quoi, comment.

C. : Comment avez-vous imaginé tout le contexte de ce monde postapocalyptique ? Pourquoi la technologie évoluerait de cette façon ? Pourquoi le monde prendrait cette tournure?

R. C. V. : J’ai fait beaucoup de recherches, j’ai beaucoup lu. Cyril Dion traite beaucoup cette question-là : comment est-ce qu’on se projette pour penser l’avenir dans un contexte de crise climatique, de justice sociale défaillante, de droits humains malmenés? Il y a une critique qui revient dans les univers techniques du cinéma : on ne présente souvent que des films dystopiques qui ne reflètent que des éléments qui ne correspondent pas à la réalité actuelle, des éléments peu amplifiés, peu approfondis. On manque aussi d’imaginaires à la fois alternatifs et plausibles. On n’en a pas envie et ça fait peur à tout le monde. Même le mot utopie fait peur. Il y a un truc un peu gnangnan qui se cache derrière ce concept. La réflexion du film c’est avant tout : à quoi peut ressembler un monde futur en prenant en compte les contraintes réelles du changement climatique enclenché ? Il va arriver un moment où on n’aura plus de pétrole. Et en même temps, je voulais travailler sur un monde qui ne ressemblerait pas au chaos et ne s’apparenterait pas à de la pure destruction. Là, j’ai puisé dans plein de lectures, dans une démarche presque de documentaire. Un autre livre a beaucoup nourri le contenu du film. Il s’appelle Un paradis construit en enfer. Il porte sur des catastrophes, que ce soient des tremblements de terre, le 11 septembre, etc. Comment juste après les catastrophes, comme les inondations en Belgique il y a deux étés, des communautés d’entraide se créent-elles brièvement dans la foulée et qui mettent complètement à plat l’ordre du monde ne pouvant plus tenir pendant quelque temps ? Ça m’a donné beaucoup de matériau que j’ai ensuite réinfusé dans cette fiction où un black-out sévit et où on tente de reconstruire le monde. Dans le film, il y a deux temporalités différentes, celle du black-out et celle du monde, bien plus tard, en 2050, où on cherche plutôt du côté des low tech, des modèles de décroissance, de la transition écologique… Je n’aime pas trop ce terme de transition qui se réfère à une réussite. C’est plus chaotique qu’une transition évidemment. Cette complexité se reflète légèrement dans le processus du film, mais beaucoup d’efforts ont dû être déployés pendant la création du film pour que tout le monde soit raccord. On a rédigé un document de 10 pages sur le monde de 2050 pour que les comédien·n·e·s puissent parler de 2025 en comparant les deux situations pour pouvoir dire « Ha, à l’époque, tout le monde avait un frigo ».

C. : Comment avez-vous trouvé les acteurs ? Comment le casting s’est-il déroulé ?

R. C. V. : Le casting a été très polyforme. Le tournage s’est fait en trois séances. On a construit le film au fur et à mesure. De premiers éléments ont permis de voir comment le dispositif allait fonctionner, de savoir ce qu’on voulait ou pas. Il a fallu développer un réseau pour trouver le casting. On a dû contacter des personnes très différentes, des amateurs, des professionnels du théâtre, etc. Le duo de personnages Andrea et Denis a été interprété par deux artivistes qui donnaient une conférence sur la désobéissance civile à Bruxelles, juste avant la première session de tournage. J’y étais. C’étaient exactement les rôles que je voulais écrire. Je suis allé chercher elleux à Notre-Dame-des-Landes et la plupart des autres acteurs proviennent plutôt de Bruxelles et des alentours. Ibrahim Tamditi, lui, est un amateur qui travaille dans une boîte d’audiodescription. J’ai des amis qui travaillent là et je l’ai rencontré dans ce contexte. Il est super cinéphile. Un moment, je lui ai parlé d’un rôle à lui offrir et il jouait super bien. Par volonté politique, je souhaitais que les acteurs apportent beaucoup d’elleux-mêmes et retransmettent aussi leur point de vue. Je ne voulais pas quelque chose de trop uniforme. Je ne voulais pas choisir dix connaissances avec qui j’avais déjà travaillé, issues du même milieu. Les acteurs désiraient eux-mêmes faire partie d’un casting divers comme on dit, même si je suis assez critique par rapport aux politiques de la diversité. Je devais juste aller loin dans le processus de recherche de gens divers, ce qui a nécessité pas mal d’efforts. Si on se laisse aller à la facilité, on se retrouve avec un casting de dix acteurs dont huit sont des hommes à la peau blanche. Ce n’est pas ce qu’on voulait.

C. : Diriez-vous qu’il s’agit plus d’une utopie ou d’une dystopie ?

R. C. V. : Comme je disais, j’essaie de travailler avec une démarche utopique, dans le sens où j’ai essayé de donner la place à ce qui peut bien marcher, tout en faisant attention aux contraintes réalistes, fortes. Dans le cadre de la problématique énergétique, les problèmes ne se règlent pas d’un coup. On n’est pas dans une démarche où il est question de trouver une source d’énergie inépuisable, gratuite, sans qu’il y ait de conséquence. Il était plutôt question de réfléchir en prenant en compte les contraintes fortes que va poser le réel dans les décennies qui arrivent. Comment peut-on imaginer une société future qui fonctionne bien ? Sur quoi a-t-on prise ? Dans le cadre d’une démarche dramaturgique cohérente, il est intéressant d’embrasser le monde utopique et le tragique du réel. Il fallait donc, dans cette histoire, penser à ce qui se passerait vraiment s’il y avait ce black-out dans toute l’Europe. Je n’en sais rien, personne n’en sait rien, on ne peut pas prédire l’avenir. On a voulu jouer ça à fond et proposer une hypothèse qui nous semble la plus plausible possible. Cette hypothèse-là n’est pas nécessairement tragique. La gestion future par le gouvernement et les autorités qu’on a imaginée nous semble assez plausible. On s’est aussi inspiré de ce qui s’est vraiment passé au cours d’autres catastrophes, par exemple l’ouragan Katrina. Comment la société civile est directement impactée par ce gouffre ? Comment peut-elle gérer l’évacuation, le manque de nourriture, etc. ? Les autorités centralisées essaient de gérer ça de loin avec des structures inadaptées. Elles se retrouvent déconnectées et agissent avec beaucoup de violence. Pendant Katrina, on l’a relativement peu raconté, mais énormément de brutalité a eu lieu, non pas au moment de son passage, mais après, le temps que l’eau redescende alors que les gens dispersés étaient aidés par le gouvernement central. Ce contexte a posé énormément de problèmes de classe et de race qui ont engendré cette forte brutalité. Des Blancs se sont barricadés chez eux en pensant que des Noirs qui avaient perdu leur maison viendraient les piller. Ça n’est pas arrivé, mais en revanche, ils leur ont quand même tiré dessus. L’histoire de Katrina est hyper éclairante de ce point de vue là. Mais des projets très utopiques avec énormément d’entraide voient le jour. Des gens s’en sortent et agissent en harmonie.

C. : Quelles problématiques sociales qui touchent la société actuelle avez-vous voulues mettre en exergue ? Vous traitez notamment les questions de la société de surconsommation, du rôle de l’État, de la désobéissance civile, du rôle de la police, etc.

R. C. V. : Les sujets s’inscrivent plutôt dans une perspective écologique, pour réfléchir d’où on vient et où on va. À quoi ressemblera le monde ? Cette question est centrale dans les prémisses de la problématique de l’énergie. Mais ça nous amène à poser des questions très vastes sur les possibles modèles de société. Une partie des sujets se sont dégagés pendant le processus, pendant les interviews avec les comédien·n·e·s qui répondent à la question « Quel monde on veut ? ». Quelle société veut-on, imagine-t-on dans 25 ou 30 ans ? Cela nous amène à un vieux mot communiste « l’aliénation », l’aliénation du monde d’aujourd’hui, de la société de surconsommation, de la technologie… Des éléments hyper touchants qui n’étaient pas prévus ont figuré dans le processus. Les comédiens se sont retrouvés à imaginer et à se projeter dans ce monde-là de black-out sans GSM. On a imaginé qu’on y parlerait avec les voisins. On se rend compte qu’aujourd’hui, on ne connaît pas ses voisins et on ne parle pas aux gens qu’on croise dans la rue. À travers ce fil conducteur lié au manque de technologies comme le GSM, des questions beaucoup plus vastes sur le vivre-ensemble ont émergé. Dans le traitement qu’on apporte dès le départ sur cette vision, cette réflexion sur l’avenir, on a aussi infusé plein d’autres problématiques, notamment les questions de genre. À quoi peut ressembler une société apaisée du point de vue du genre ? Ce n’est pas traité directement, mais ça se reflète dans le casting. On a gardé au montage de tout petits détails pour rappeler qu’on pourrait trouver de telle ou telle manière des solutions à des opinions désuètes du temps présent. On a essayé de couvrir plusieurs sujets. La question à la surface est très triviale. C’est l’action liée à l’énergie qui aboutit à cette réflexion sur la futurologie décroissante. Je suis convaincu qu’il n’y pas de réflexion sur l’avenir dans une perspective écologique qui n’est pas intersectionnelle ou qui ne prend pas en compte toutes les inégalités.