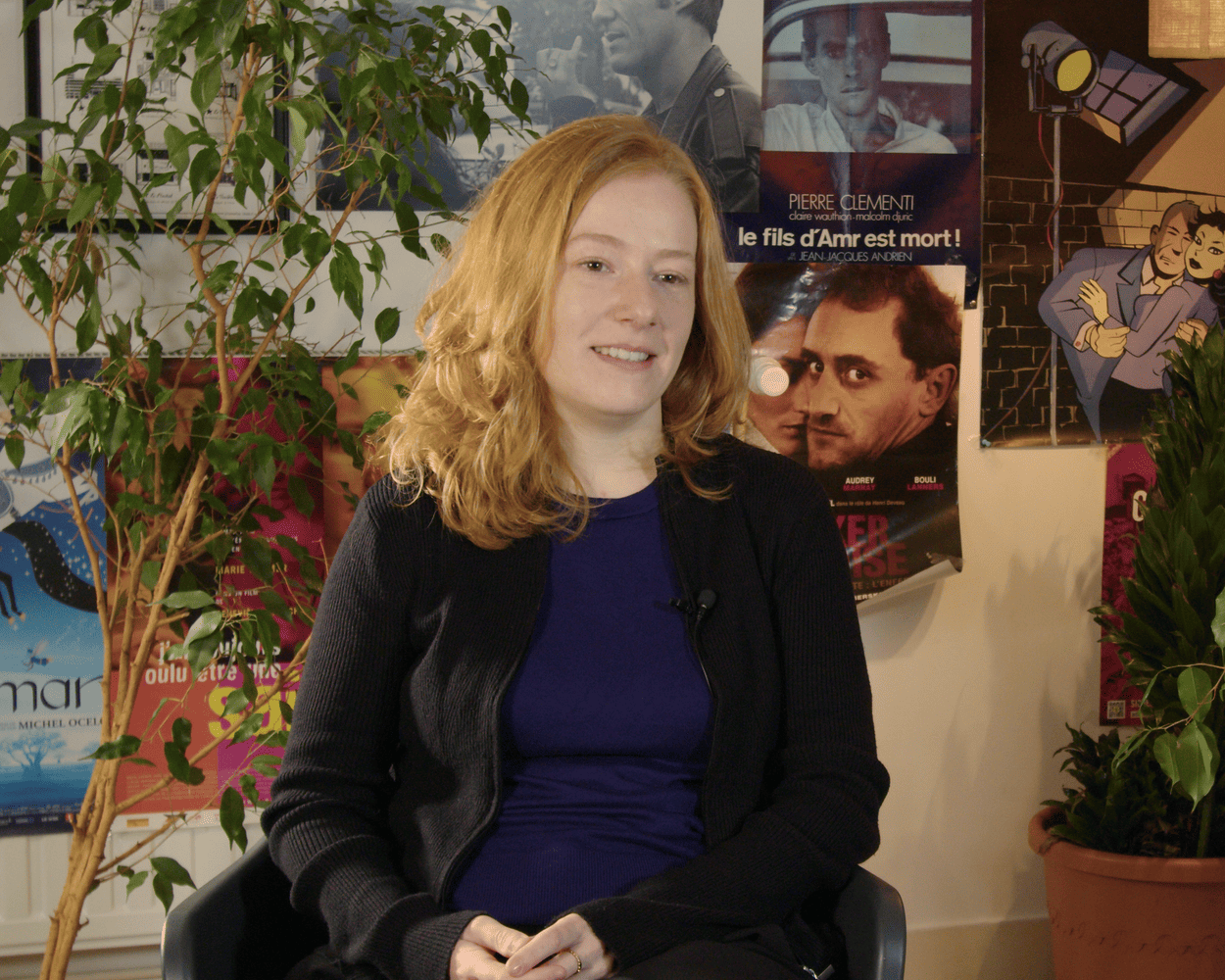

Sélectionné dans la compétition internationale Courts et Moyens Métrages à Visions du Réel 2025, Road 190 relance le débat sur la peine capitale. Coréalisé par Charlotte Nastasi, diplômée de l’IAD et responsable de la diffusion et promotion des documentaires belges francophones au Centre de l’audiovisuel à Bruxelles, et Émilie Cornu, diplômée en criminologie à l’Université de Lausanne et actuellement psychocriminologue, ce documentaire est leur première réalisation produite par Close Up Films et Stenola Productions. C’est au cœur de l’État du Texas, non loin de la prison de Huntsville surnommée « Walls Unit », que les deux réalisatrices suisses ont posé leur caméra. Elles ont suivi Mabry, un condamné à mort, qui quittera un jour sa cellule pour parcourir les 60 km qui le séparent de « Walls Unit », le lieu où il sera exécuté.

Rencontre avec Émilie Cornu et Charlotte Nastasi pour "Road 190"

Cinergie: Comment vous êtes-vous rencontrées?

Charlotte Nastasi: On se connaît depuis 20 ans et on a commencé à penser à ce film quand Émilie terminait ses études de criminologie. Moi, j’étais intéressée par les correspondances épistolaires entre les prisonniers et les personnes libres. J’en ai parlé à Émilie et on s’est dit rapidement qu’on pourrait faire un film ensemble en se basant sur son expertise de criminologue et finalement on a tout fait ensemble du début à la fin. On est parties de ces correspondances, on s’est demandé qui étaient ces femmes qui écrivaient à des détenus. De là, on est arrivées au Texas car on s’est rendu compte que beaucoup de gens en Europe écrivaient à des personnes incarcérées aux États-Unis. On s’est dit qu’on allait écrire à des détenus qui étaient incarcérés en prison pour avoir leur point de vue sur la question. Eux ne choisissent pas à qui ils écrivent, ils reçoivent des lettres d’inconnus via des associations. On a commencé notre histoire épistolaire avec Mabry, personnage principal du film, et trois autres détenus dans le couloir de la mort du Texas. C’est en échangeant par lettre avec Mabry qu’il nous a expliqué l’explication de cette route 190, cette dernière route qui mène les condamnés à mort à la chambre d’exécution. En lisant ses mots par rapport à cette route, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire et à voir et on est parties en repérage au Texas après ça.

C.: Vous envoyiez ces lettres à des condamnés à mort?

C. N.: Oui, il y a des sites internet, des associations qui recensent des annonces des personnes dans le couloir de la mort qui cherchent des correspondants. On en a sélectionné 4 qui nous touchaient et on a écrit 4 lettres assez claires sur nos intentions directement. Ces 4 personnes nous ont répondu, mais c’est avec Mabry qu’un lien particulier s’est tissé, on a directement senti dans son état d’esprit qu’il n’était plus dans le choc carcéral du début. Il n’était plus en colère, il était dans l’introspection, il avait envie de partager des choses sur le système, sur sa situation, sur le Texas. C’est avec lui qu’on a le plus nourri cette correspondance et qu’on a décidé de cibler notre récit.

C. Quel était le but de ces échanges?

C. N.: On voulait essayer de comprendre comment c’était possible de rester en vie et sain d’esprit en sachant qu’on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comment peut-on survivre dans ces conditions alors qu’on sait qu’on va mourir à un moment donné? Pour Mabry, qui a réussi à rester sain d’esprit, qui n’a pas de troubles psy, la seule solution, c’était d’y croire encore. Il pensait qu’il y avait encore une possibilité de sortir, d’avoir la prison à vie.

C.: Qui décide de l’exécution?

C. N.: Une fois que la personne sait qu’elle va être condamnée à la peine capitale, elle est placée dans le couloir de la mort. Puis, la personne peut et doit faire 6 recours au niveau du Texas et 3 au niveau fédéral si les 6 premiers ne fonctionnent pas. Donc, cela prend du temps et le covid a mis tout en pause pendant un temps. Une fois que tous les recours ont été rejetés, la date peut tomber et en général, c’est deux-trois mois à l’avance que la personne apprend sa date d’exécution.

C.: Est-ce que les recours fonctionnent parfois?

C. N.: Théoriquement, oui, mais c’est quand même assez rare. Si le recours fonctionne, il y a un dédommagement qui doit être payé et ça se compte en centaines de milliers de dollars voire en millions. C’est peu arrangeant d’admettre qu’il y a eu une erreur. Souvent, au Texas, c’est souvent le même juge qui rejuge l’affaire.

C.: Ce qui est étonnant à Huntsville, c’est qu’il y a 8 prisons les unes à côté des autres. C’est l’industrie pénitentiaire.

C. N.: Oui, c’est la ville de la prison. Tout est lié au carcéral, tout le monde connaît quelqu’un qui travaille pour la prison, la ville est rythmée par la sonnerie du comptage des détenus qui ressemble à un sifflement de train. Tout est présent, c’est une ville de prisons. Même les burgers du burger shop du coin ont des noms liés à la prison: la chaise électrique, le gardien, le tueur. C’est présent partout.

C.: Comment se sont passées les rencontres avec les citoyens?

C. N.: Quand on est arrivées là et qu’on a commencé à circuler sur la route 190, on est vite entrées en contact avec les habitants de la région. On s’est vite demandé comment on vivait avec ça, quand une fois par mois, tu vois passer un van blanc par la fenêtre de ta maison et que tu sais qu’à l’intérieur il y a quelqu’un qui va mourir? Comment ça impacte leur rapport à la vie, à la mort, au quotidien. C’est cela qu’on a voulu questionner chez eux et pour la plupart, c’est tellement banal, tellement là qu’ils ne le réalisent même plus.

En même temps, le rapport à la vie et à la mort est présent dans chaque lieu qu’on a filmé. Il y a cette femme qui électrocute les poissons, le taxidermiste qui redonne vie aux animaux, le gunshop où on peut acheter des armes, la famille qui fait du tir dans son jardin en plein barbecue. On a essayé de jouer avec ce lien entre la vie et la mort dans tous les endroits où on allait.

C.: Par où êtes-vous passées sur cette route 190?

C. N.: On a circulé dans tous les sens possibles. On l’a d’abord faite du point de vue du detenu dans son van blanc, de la prison jusqu’à la chambre d’exécution, dans l’autre sens, par des routes parallèles parce qu’ils ne prennent pas toujours la route principale pour ne pas être suivis pour des raisons de sécurité. On l’a faite dans tous les sens.

C.: Comment se sont passées les rencontres avec les détenus?

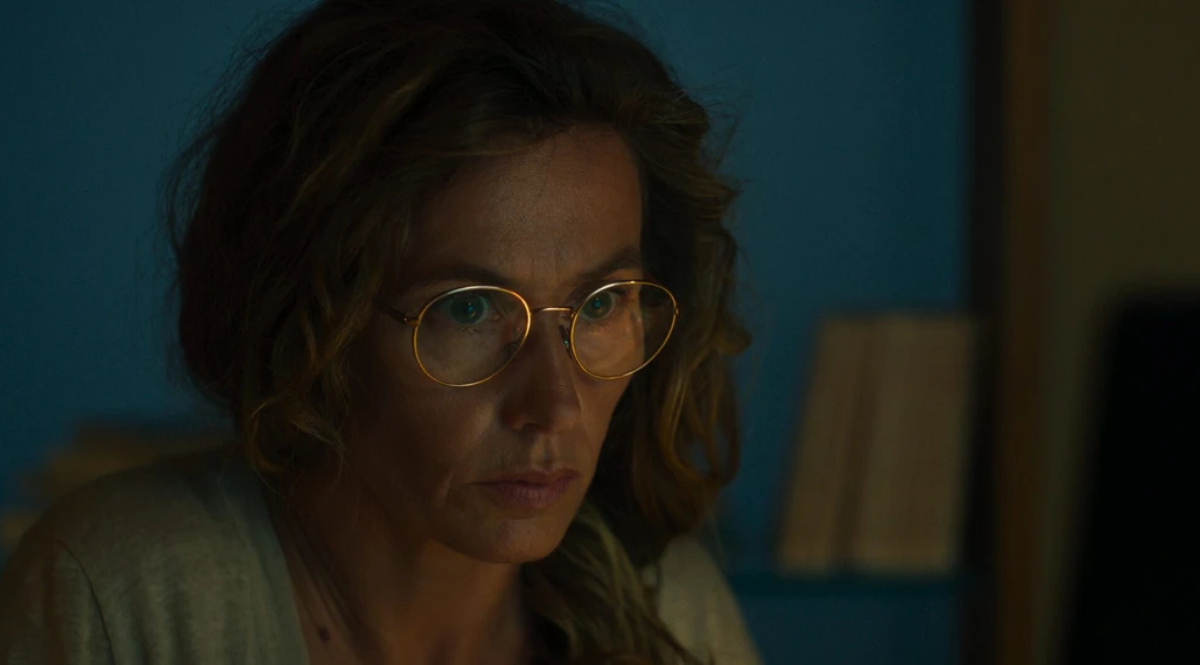

C. N.: Pour avoir les autorisations de filmer, ce n’était pas si compliqué. Il y a des visites média qui sont autorisées, mais c’est très régulé: une heure une fois tous les trois mois. Dès que l’on arrive et que l’on s’adresse à la personne détenue, l’heure est comptée. Cela se passait dans l’espace du parloir, Mabry était déjà installé. On devait installer tout le matériel sans lui parler sinon les 60 minutes commençaient. C’est assez violent comme mise en place, mais Mabry était au courant, on communiquait avec lui par lettre avant. Mais, il y a un rapport qui est assez rude même si on n’a jamais été censurées, même si on n’a jamais dû donner les questions à l’avance. Mais, il y avait toujours un représentant de la prison qui est sur place, des gardiens qui passaient en faisant du bruit. Ils sont tenus d’organiser ces visites média, mais ils font tout pour rendre l’expérience la moins agréable possible.

C.: Les visites média sont assez courantes?

C. N.: Oui, comme c’est le couloir de la mort du Texas, il y a des journalistes qui viennent. Quand il y a des exécutions, il y a toujours des articles sur le sujet surtout sur les grosses affaires. Mais, on sentait que certains gardiens n’étaient pas ok avec notre présence et qu’on parle de leur système.

C.: Parlez-nous du spectacle des chauves-souris.

C. N.: Ces chauves-souris habitent dans un ancien bâtiment de la prison qui est aujourd’hui vide. Elles sont là par centaines de milliers. Et tous les soirs d’été, au coucher du soleil, elles sortent. Et ce bâtiment est devant la chambre d’exécution. Il y avait une métaphore intéressante entre toutes ces chauves-souris qui s’échappent face à ces détenus qui vont se faire exécuter. Elles sortent presque à l’heure pile de l’heure des exécutions. Il y a des spectateurs qui font dos à la prison et qui font face aux chauves-souris. On a rencontré ces gens qui venaient voir le spectacle des chauves-souris, mais qui ne s’intéressaient pas aux détenus.

C.: Qu’est-ce que cette ancienne prison?

E. C. : C’est une prison qui n’est plus occupée. Il y a cette femme qui a racheté le bâtiment pour en faire un café à l’étage inférieur et qui va tous les matins amener une tasse de café et des cigarettes aux entités qui habitent cette prison désaffectée. Ces entités seraient d’anciens prisonniers morts dans ces cellules et elle essaie de comprendre leur histoire et fait venir des chasseurs de fantômes qui viennent avec des spirit box pour communiquer avec ces esprits et tenter de comprendre leur histoire. Ce bâtiment est à deux rues de la chambre d’exécution et il y a cette femme qui ressent beaucoup de peine et de compassion pour ces prisonniers déjà morts et qui ne parlent jamais de ceux encore en vie. C’est sa manière à elle de dealer avec la mort, de gérer cette situation en s’occupant de ceux déjà morts. Elle disait que les âmes des exécutés arrivaient peut-être dans cet endroit.

C.: Même si votre point de départ est la rencontre avec Mabry, comment s’est fait l’écriture du reste?

C. N.: On voulait que Mabry raconte son histoire sans parler de son cas. On ne voulait pas que ce soit un film qui prouve son innocence, même si on le voulait, mais ce n’est pas le sujet. On voulait montrer que même en étant là à attendre pendant 15 ans, c’étaient un peu les oubliés d’une société. Mais ils sont toujours vivants, ils ont toujours un avis sur la vie qui les entoure. C’était très important de lui donner cette parole-là et d’avoir ce regard sur sa société. Et, le fait d’interroger les autres Texans sur la route, c’était un peu une évidence parce qu’on avait le point de vue du détenu, mais ces personnes sont les dernières qu’il voit donc on voulait retourner cette question aux Texans qui vivent au bord de la route, on voulait savoir ce que ça leur faisait de voir un van blanc passé toutes les six semaines. C’est en repérage qu’on s’est rendu compte que ce n’était pas une question pour eux donc on a repensé et réécrit le film. On a voulu trouver cette réponse dans leur quotidien, leur travail, leurs gestes, leurs autres discussions. On a voulu mettre ces deux discours en parallèle pour faire un portrait de cette région particulière où il y a le couloir de la mort et une prison.

C.: Mabry parle d’un ami à lui qui s’est suicidé, ce fait met en évidence la maltraitance présente en prison.

C. N.: Entre les gardiens et les détenus, il y a beaucoup d’abus et de maltraitance. Il s’agit parfois de torture. Ils sont incarcérés 23h/24h dans des cellules de 3m/4m, ils ont droit à une à deux douches par semaine, les repas sont servis de manière aléatoire, il y a des fouilles aléatoires. C’est très violent. Pour certains détenus, cela se passe de manière moins violente, mais on ne sait pas pour quelles raisons. Mabry a eu des périodes où ça se passait mieux avec les gardiens. Il y a beaucoup de lockdown, la prison se ferme alors sur elle-même et les détenus n’ont plus droit au téléphone, aux visites, aux récréations hebdomadaires. Ils restent en cellule. Donc, il y a une sorte de solidarité qui s’est construite entre détenus pour survivre à cela. C’est compliqué parce qu’ils ne se voient pas vraiment, mais ils communiquent entre les murs de leur cellule. Le jour d’une exécution, les détenus frappent très fort contre les murs pour protester et soutenir l’homme qui est en train d’être emmené au van. Par contre, il y a une grande solidarité entre les détenus. Ils se donnent des conseils sur leurs affaires, ils sont assez inventifs pour tenter de créer du lien malgré la séparation physique. Et la prison tente de casser cela en déplaçant les détenus tous les mois pour briser les liens d’amitié.

C.: La situation est la même dans chaque prison?

C. N.: Non, il y a la chambre d’exécution, le couloir de la mort, une pour les femmes, une plus ouverte que l’autre, pour les longues peines, les courtes peines, pour ceux qui dorment en prison, mais qui travaillent en ville. Chaque établissement a ses spécificités propres.

C.: Comment s’est passée la production?

E. C.: On est parties en repérage sans production, mais avec l’aide d’un mécène en Suisse qui nous a soutenues pour ce voyage. Parce que sans ça, défendre ce projet sur papier, alors que c’est un premier film, c’est assez compliqué. Dès qu’on est revenues, on a monté un teaser de 10 minutes et on a trouvé la production belge, la production suisse et les commissions et les télévisions ont suivi. Le film sera au Palace cet été à partir du 22 juillet et en Wallonie en automne.

C.: Combien étiez-vous sur le tournage?

C. N.: On était trois. Émilie et moi faisions le son et Charlotte Muller qui était avec nous à la photo. Plus de trois, c’était impossible. Mabry était dans un box et il y avait très peu de place pour filmer devant cette vitre. On a vu les Texans pendant cinq ans, on les a vus un mois par an. Ils nous connaissaient, ils nous faisaient confiance, on a tiré avec eux, fait des karaokés même si on n’avait pas le même avis qu’eux sur la politique, la peine de mort. Le repérage a été très important pour ce film. On a pris beaucoup d’images pendant ces repérages et ces images sont dans le film.

E. C.: On a vu Mabry aussi à chacun de nos passages sauf pendant le covid.

C. N.: Il nous a aussi appelées, mais il n’en avait pas le droit et on a eu peur que cet appel mette en péril tout le projet. Il était stressé parce qu’on allait le voir un mois plus tard et il ne savait pas ce qu’il devait répondre. On a donc pris cet appel pour le rassurer. Il voulait pouvoir réfléchir à ce qu’il allait dire pour ne pas être mal interprété.

E. C.: Aujourd’hui, il a fait tous les recours au Texas et il vient de faire le premier stade des recours fédéraux, mais cela fait plus d’un an qu’il attend pour une date. Il semble confiant. On est en contact avec son avocate, on voulait être transparente avec elle. On verra.