« Un scénariste écrit un film avec des mots et un monteur écrit un film avec des images »

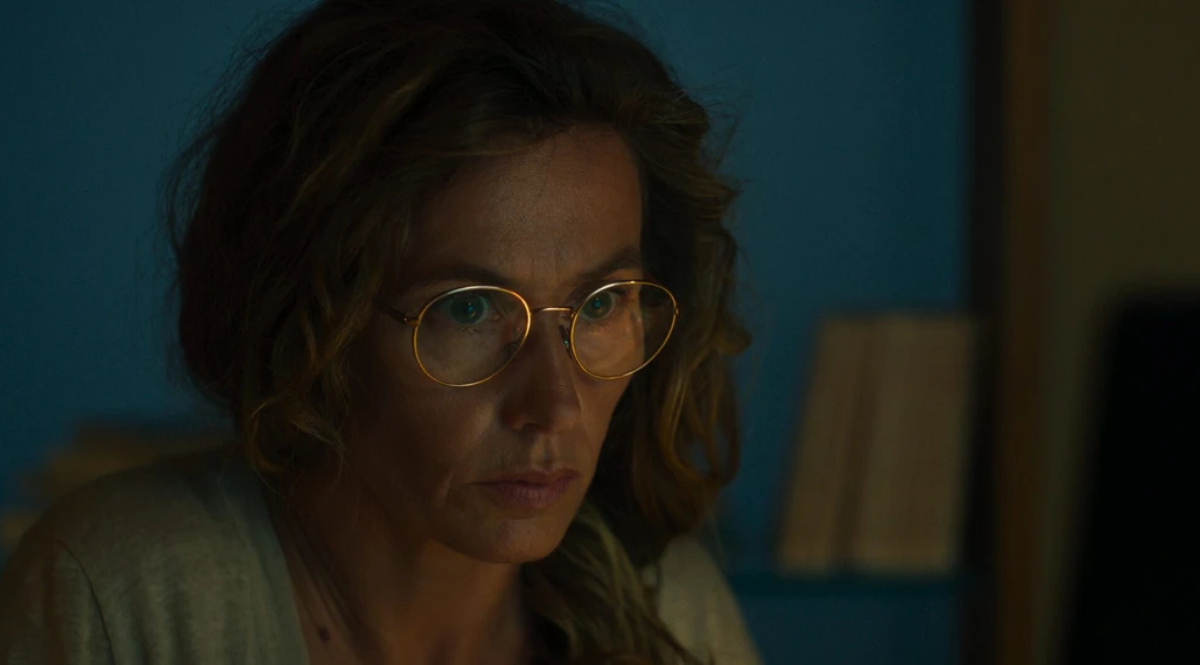

Après Nuestras madres, un premier long de fiction récompensé de la Caméra d’or 2019 qui s’intéressait à la disparition de guérilleros guatémaltèques dans les années 80, César Díaz a présenté son deuxième long-métrage cet été à Locarno. Co-produit par Need Productions, Tripode Productions, Pimienta Films et Menuetto, Mexico 86 est un thriller politique qui suit une rebelle guatémaltèque (puissante Bérénice Béjo), partagée entre son fils et son militantisme, tous deux chers à son cœur. À l’occasion de la présentation du film au Festival d’Arras en novembre, le réalisateur César Díaz est revenu sur sa rencontre avec la comédienne, son intérêt pour les rapports mère-fils et sa conception de l’écriture.