Passer le temps...

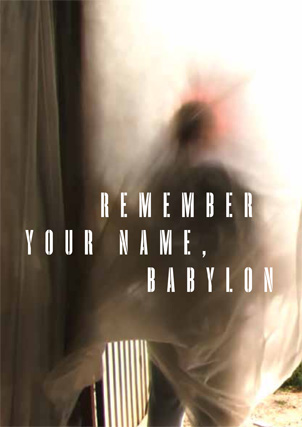

Ils sont amis, ils ont tous les deux étudié le cinéma, ils partagent le même point de vue sur le monde. Bram Van Cauwenberghe a fait des études de sciences politiques avant de faire une formation de cinéma documentaire en Espagne. Marie Brumagne, elle, a suivi la filière réalisation de l'IAD puis elle s'est lancée dans un road movie qui devait passer par Almería et sur lequel Bram Van Cauwenberghe l'assistait. Mais ce projet n'a pas abouti. Au lieu de quoi, les voilà aujourd'hui de retour du 18e FICA brésilien avec en poche le Prix du meilleur long-métrage documentaire, qu'ils s'apprêtent à présenter au Festival du Film d'Ostende et au Milano Film Festival. Né de leurs amitiés et de leurs rencontres avec un lieu et ses habitants, Remember Your Name, Babylon est un film entièrement autoproduit, réalisé à 4 mains, dans le respect et l'attention des regards croisés. Qui bruisse d'une colère sourde contre notre monde violent et absurde.