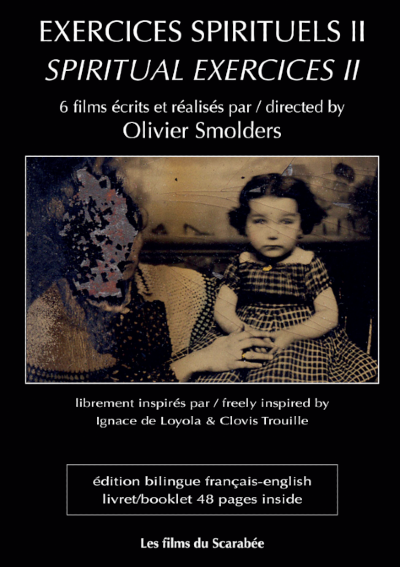

Exercices spirituels II d’Olivier Smolders réunit six courts métrages réalisés entre 2008 et 2022. Ils font suite au premier volume, qui lui s’attarde sur ses réalisations entre 1984 et 1999. Malgré les décennies écoulées, le projet reste le même. Il s’agit de se lancer dans des exercices spirituels cinématographiques en un sens librement interprété de celui attribué par Ignace de Loyola dans son ouvrage éponyme, à savoir « une méthode » pour « préparer son âme à se dégager des affections déréglées » et « découvrir la volonté de Dieu ». Cependant, précise par ailleurs ce dernier, comme pour les exercices physiques il ne faut pas s’imposer de trop grands défis lorsque l’esprit n’y est pas préparé : « les exercices doivent être adaptés à la situation de celui qui s’exerce, selon son âge, sa culture ou son tempérament, pour ne pas imposer à celui qui est peu instruit, faible ou de petite santé ce qu’il ne pourrait pas porter sans inconvénient ni assumer à son profit ». En effet, cette fois à travers des méditations cinématographiques, Olivier Smolders ne cesse de confronter son public avec des défis comme autant de chemins escarpés à gravir afin de pouvoir observer de plus près l’énigme du regard.

Exercices spirituels II Olivier Smolders

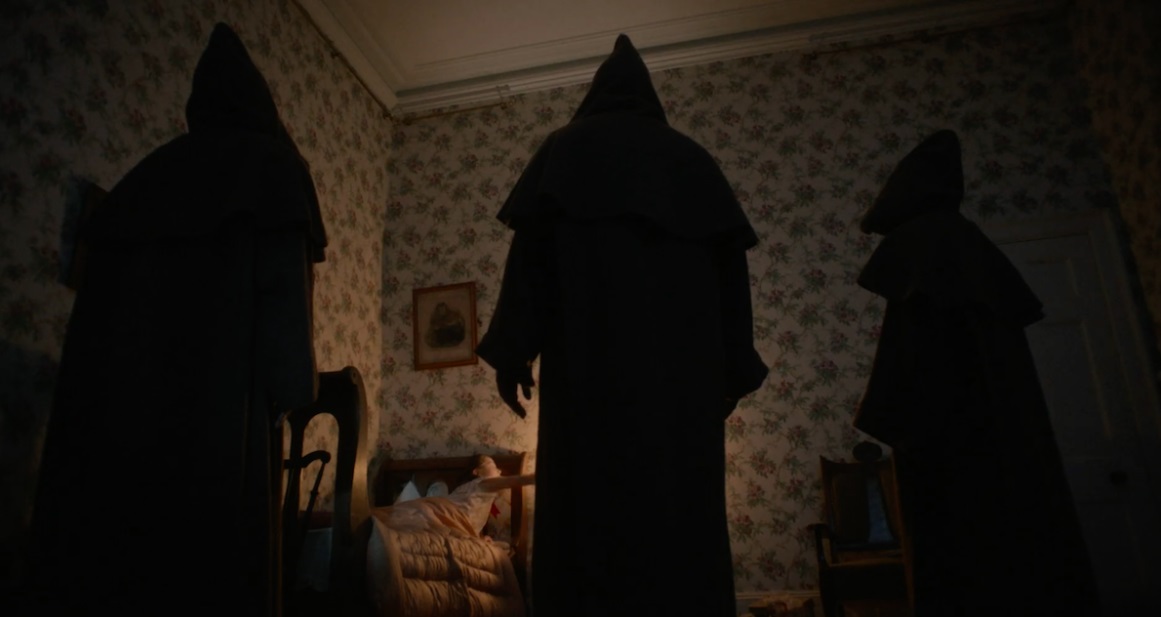

Il est en effet aisé de la perdre de vue la trace du sentier, dans ce fantastique labyrinthe aux thèmes disparates qui tendent à l'effacer. Semblant destinés à brouiller les pistes autant qu’à aiguiller, les sous-titres des différents films égarent dans une multiplicité déroutante. Voyage autour de ma chambre est ainsi caractérisé comme étant un « film immobile », sans étonnement aucun. Il s’agit de voyager à travers le monde à partir d’un espace clos spécialement taillé pour la rêverie. Petite anatomie de l’image, par son caractère peut-être plus léger et badin, est qualifié de film à l’eau de rose. La part de l’ombre, comme il raconte l’histoire d’un photographe hongrois qui s’est effacé au fil d’autoportraits, est qualifié de film en voie de disparition. La légende dorée est pensé pour être vu depuis n’importe quel point du récit, de film sphérique. Quant à Axolotl, il est certainement affublé du surnom de « film chimérique » à cause de l’amour perdu hantant le mystérieux héros principal en présence de spectres. Enfin, Masques a tout du « film catastrophe », comme Olivier Smolders y confie ses méditations autour de la mort de son propre père.

Il y a pourtant des ponts qui se tissent, des personnages qui se retrouvent d’un film à l’autre ou des esthétiques proches. Olivier Smolders est friand de reprises d’éléments de ses films précédents pour les creuser sous d’autres aspects. C’était déjà le cas dans le précédent volume des Exercices spirituels. Certains plans étaient identiques entre La philosophie dans le boudoir et Ravissements. Ce procédé se retrouve cette fois renforcé. On décèle aisément ce type d’emprunt entre Voyage autour de ma chambre et Anatomie de l’image, mais également des acteurs qui se retrouvent d’un court métrage à l’autre dans des rôles semblables (La légende dorée et Axolotl pour Philippe Grand’Henry) ou enfin la très notable présence du travail photographique de Jean-François Spricigo (La part de l’ombre et Axolotl). Plus encore, les plus attentifs noteront une référence subreptice à Adoration du premier volume.

Cependant, lorsqu’on se rive sur la dimension spirituelle qui circule entre ces réalisations hétérogènes, tous se rejoignent dans une même quête vers l’invisible en activité au cœur du visible, l’étranger au cœur du familier, l’extériorité au sein même de l’intériorité. Cela se concrétise par un intérêt prononcé pour ce qui excède l’image, que ce soit en la brouillant, en aiguisant les bords pour que le tranchant transperce la rétine du spectateur de sa violence ou en résidant en elle comme une trace de ce dont elle tire origine. Ainsi, Voyage autour de ma chambre suit le principe du court roman éponyme de Xavier de Maistre, mais en l’adaptant au format et en le colorant des préoccupations smolderiennes. La chambre y est lieu d’évasion, débordant de toute part de traces de parcours à travers le monde jusqu’à faire ployer cet univers peuplé de symboles sous leur poids. Les séquences prises au cours de voyages grouillent de plus en plus de mystères et de présences insondables où la diversité de l’humanité ne se résout jamais en une pleine compréhension de sa pluralité. L’image dépasse sa dimension purement phénoménale pour remonter à la chose en soi qui en est à la source. Cela le conduit, dans un dernier geste, à plonger au cœur de ce mystère en s’arrêtant sur les cires anatomiques de Florence. A partir de là, ces traces deviennent trop vives pour susciter autre chose qu’un mouvement de répulsion. Ensuite, Anatomie de l’image se poursuit là où Voyage autour de ma chambre s’arrête et jette le trouble au sein de ce trouble par des effets de symétrie. Ces corps pourtant perçus comme étant irréductibles à leur simple dimension plastique deviennent le support d’expérimentations esthétiques, emportant alors le spectateur dans des territoires inconnus. Avec Masques, on prend en revanche un tout autre virage, puisque Smolders nous emporte dans des réflexions où ce qui compte n’est plus de creuser l’extériorité dans l’intériorité, mais l’extériorité dans une intériorité troublée voire éteinte jusqu’à ce qu’il n’en reste que miettes et illusions d’un passé révolu, que ce soit par la mort, par la guerre ou par l’acte photographique même. Dans l’énigmatique Axolotl toujours autour du deuil, un homme survit à la femme qu’il aimait et poursuit son existence en tant que gardien d’un immeuble qui pourrait très bien représenter les méandres de son esprit. Finalement, il parait évident que le fil de la trame rappelle Voyage autour de ma chambre. D’abord installé dans cet étrange lieu sans fenêtre, ensuite visité par un étrange inconnu, puis par l’aimée décédée et enfin le regard retroussé par qui il pensait épier. Adapté d’une nouvelle de Kafka, l’ambiance suit la tournure des écrits de l’écrivain: une intériorité acculée par la préséance de l’autre sur soi. La légende dorée n’en est alors pas très éloignée. Elle suit un être qui a si bien réuni « toute la mémoire du monde » dans un livre d’illustrations fantasque que sa propre vie est absorbée par les différents acteurs de la Grande Histoire. Il possède néanmoins sa propre originalité étant donné que le rapport entre intériorité et extériorité glisse vers la question de la vérité. Les images sont prises dans leur dimension purement phénoménale, sans mémoire ni profondeurs pour les ancrer. Tout le court métrage flotte en eaux troubles où on ne sait vraiment démêler le vrai du faux. Il en est de même pour La part de l’ombre, investigation à propos de Benedek, mystérieux photographe hongrois, qui aboutit en une série noire qui finit par inciser le regard.

En bref, non seulement ces exercices spirituels travaillent la question de l’intériorité face à l’altérité dans ses multiples incarnations, mais ils le font de manière à pousser le regardant à mobiliser des muscles jusque là peu utilisés en s’attardant sur des configurations à la limite du visible ou de l’inaudible. Que ce soit en creusant sous les images des voies vers l’insondable de l’absence ou des excès de la présence ou en parcourant leurs surfaces illimitées où nulle frontière n’arrête leur horizon de significations, au-delà de l’erreur et de la vérité. Peut-être est-ce en cela que les exercices spirituels rejoignent le plus manifestement Ignace de Loyola: en tordant les conventions jusqu’à la rupture, il ouvre le champ sur la véritable nature des images, abimes aussi fascinants qu’inquiétants qui rappellent le fond sans fond du divin eckartien.