Les Cris restent, réalisé par Najib Chairi, est un documentaire sur la genèse du morceau « 40 MC’s Contre La Violence d’Etat » initié par le rappeur bruxellois Ypsos… Dans Les cris restent les mots comptent davantage que l’identité des personnes qui les disent parce que la volonté est de montrer, par une identité collective, un même message partagé dans les quatre coins de la Belgique et au-delà.

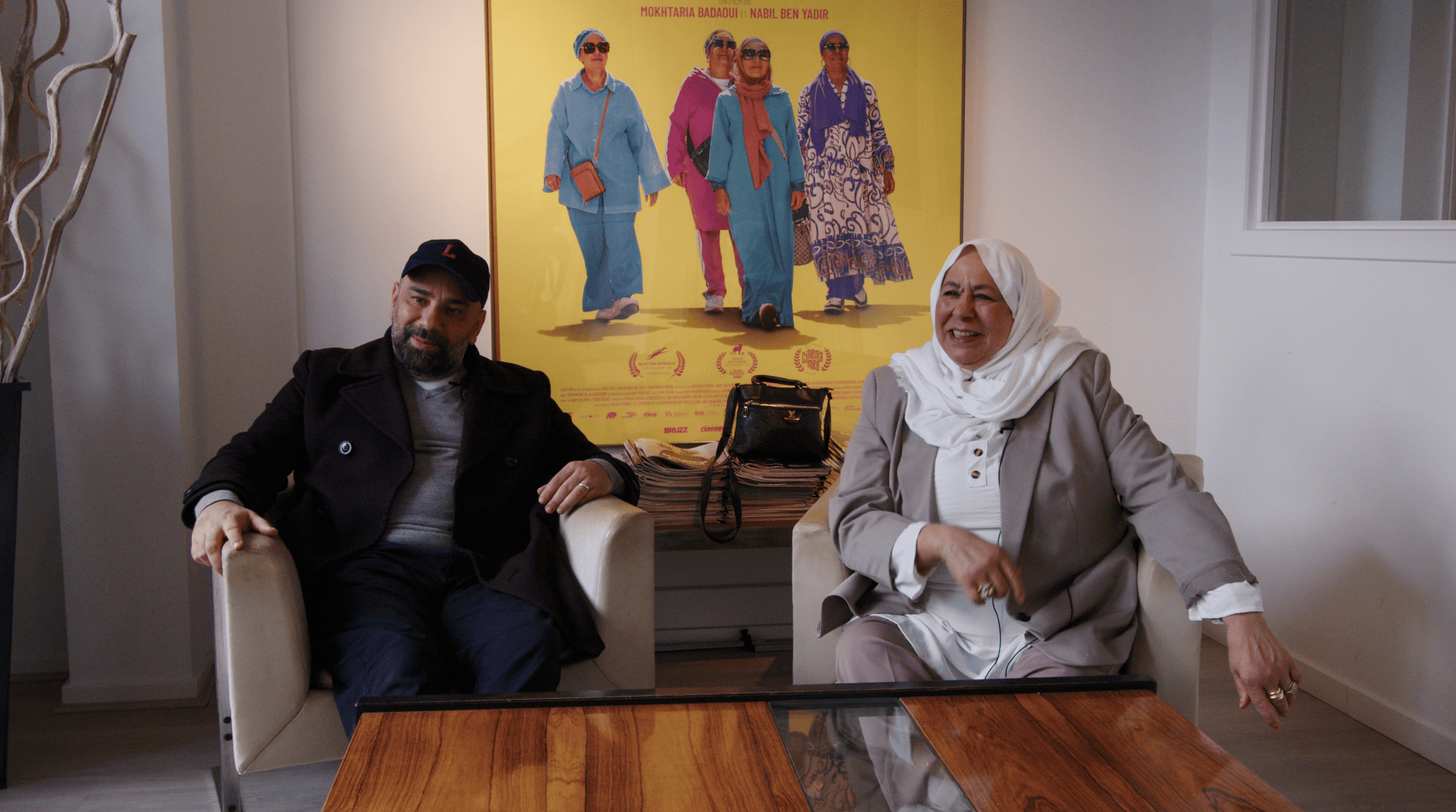

Les Cris restent. Rencontre avec Najib Chairi et Ypsos

Cinergie : Pouvez-vous nous raconter vos parcours et nous parler du projet qui vous unit ?

Ypsos : Je fais du rap depuis une vingtaine d’année. Cela fait 15 ans que je vis à Bruxelles. J’ai fait pas mal de projets solos, des albums, des collaborations et j’ai lancé l’idée du morceau « 40 MC’s Contre La Violence d’Etat » qui réunit 40 MC’s venant de toute la Belgique, des néerlandophones et des francophones, autour d’un sujet, la violence d’État. Najib, que je connais depuis longtemps, s’est proposé pour rejoindre le projet.

Najib Chairi : À la base, je suis aussi rappeur sous le blase de « Code Rouge ». Avec Ypsos, on est de la même génération (1984). J'ai cette affinité avec le rap engagé que j'écoutais quand j'étais plus jeune, c'est ce que je kiffais : allier la forme musicale, le côté plaisant de la musique, à la profondeur du texte. J'ai sorti un premier album en 2008 et depuis, j’ai fait pas mal de petits projets solos.

Y. : Tu es régulier aussi, quand il y a un sujet d'actualité qui t'interpelle, tu réagis directement. Moi, c'est le contraire (rires). Najib est très spontané, très réactif. Il peut écrire un texte en une soirée, le filmer et l'envoyer le lendemain. Je n’ai pas le même genre de démarche.

N. C. : Pour « 40 MC’s Contre La Violence d’Etat », il fallait davantage ton style de démarche, sinon je pense que cela n'aurait pas fonctionné. Comme je travaille à l’atelier Centre Vidéo de Bruxelles, cela m’a donné la possibilité de construire un vrai projet de rencontre entre artistes, notamment entre francophones et néerlandophones. Ce projet faisait écho à ce que j'aime défendre. Il a commencé avec le post Facebook d’Ypsos du morceau « 11'30 contre les lois racistes ». Je l’ai vu, et j'ai beaucoup aimé l’esprit de rassemblement autour d'un thème engagé, où les rappeurs savaient se monter en collectif et parler d'une seule voix.

C. : Qu’est-ce qui a déclenché le post Facebook accompagné du morceau « 11'30 contre les lois racistes » de 1998 ?

Y. : En voyant le rap belge, je me disais : « C'est chouette, plein d'artistes sont en train de péter », et je me suis dit : « C'est dommage que parmi eux, pas un ou une ne soit dans la veine du rap qu’on a kiffé à notre époque, alors que les violences policières et tout ce qui se passe dans le monde sont de plus en plus visibles. C'est fou que personne ne parle de ce qui est en train de se passer. En décembre 2019, j'ai posté les « 11'30 contre les lois racistes » en demandant : « Quand est-ce que quelqu'un refait ça en Belgique ? » Et spontanément, les artistes ont répondu à l'appel. Après, ça a été un travail de coordination, de vouloir aller au bout de l'idée. Comme Najib l’a dit, c'est difficile de sortir du virtuel pour arriver vers quelque chose de concret.

N. C. : Ce que j'ai apprécié dans le travail d'Ypsos, et ce qui fait que je me suis greffé dès le début à ce projet, c'est qu'on a quelque chose qui est généré de manière spontanée. Je trouve que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner dans le monde associatif : sur de véritables envies venant de la base. Dans le monde associatif, c'est une vraie plaie parce qu'on pense d'abord aux subsides et puis aux projets. À un moment donné, le monde associatif va devoir réfléchir sur le sujet.

Y. : Ce fonctionnement a dégoûté pas mal de gens du milieu associatif, des gens qui croient vraiment en ce qu'ils font mais qui sont bloqués par des structures qui vont leur dire : « Non, en fait, les décrets ont changé, on ne peut plus faire ça ou ça. ». Parfois, tu es en cours de projets avec des jeunes qui ont des envies et tu apprends que ce n’est plus possible. Ça pense plus "vitrine" que réalisation !

C. : Comment s’est passée l’organisation avec des gens qui venaient des quatre coins de la Belgique ?

Y. : De base, on devait faire l’enregistrement en deux jours. On a réussi à le faire en trois. C'était dix, quinze personnes à enregistrer en une journée, c'est du taf et surtout de l'organisation mais ça a surtout été juste kiffant. Les gens sont arrivés avec une conscience professionnelle, tout le monde était là à l’heure ! Même moi j'hallucinais.

Notre but était de mettre un maximum de gens sur le morceau, sans qu’il ne soit monotone, qu'il évolue. Il dure quand même 16 minutes 30. C'est DJ Substanz qui a fait la prod, puis l'agencement des MC’s a été un casse-tête incroyable : chaque rappeur à sa manière de rapper, son flow… J'ai kiffé de ouf ce projet.

C. : Les collaborations entre francophones et néerlandophone sont-elles courantes ?

Y. : Ces collaborations se font de plus en plus depuis quelques années et heureusement.

N. C. : En tout cas, ça se fait de manière plus occasionnelle que des collaborations entre francophones. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu en faire une photographie du rap belge.

Y. : Certaines personnes ont critiqué le fait qu’il n’y ait pas les noms d’artistes dans Les Cris restent aux moments où ils parlent, seulement à la fin. C’est un parti pris. Tous les MC’s ont compris la démarche dont l’essentiel était de recueillir la parole collective. C’est un film collectif.

C. : Un film collectif, c’est-à-dire ? Comment s’est passée l’écriture du documentaire?

N. C. : Quand je parle de film collectif, c’est dans le sens où on dépose la caméra et puis, on laisse les choses se faire. C’est un projet très organique : on parle avec les artistes, on voit plus ou moins quels sujets on va aborder en posant des questions aussi larges que possible, comme « qu'est-ce qui t'a amené ici ? », pour que chaque artiste puisse parler à sa manière, avec une certaine liberté. C’était davantage des discussions que des questions. On passait sur plusieurs plans : le vécu personnel, un certain esprit du hip-hop et le sujet amène automatiquement à la violence d'État, les violences policières, l'oppression, etc.

Y. : C'est rare qu'il y ait autant d'artistes qui se réunissent autour d'un morceau, c'est intéressant de voir l'atmosphère, de voir ce que les gens pensent.

C. : Dans Les Cris restent, un rappeur dit : « Cela fait 30 ans que les MC’s dénoncent l'état d'urgence » puis, la séquence suivante appuie ces propos en s’ouvrant sur des images du documentaire Lez-Arts Hip-Hop de 1998 dans lequel on était déjà en train de dire que les choses changeaient et qu'il fallait déjà rappeler ce qu'était l'essence du Hip-Hop.

N. C. : On se rend compte que ceux qui étaient jeunes à l'époque du documentaire Lez-Arts Hip-Hop faisaient aussi le même constat que leurs aînés avant eux. Tu te rends compte que c'est une lutte à très long terme car, finalement, on est assez d'accord avec le constat des générations précédentes. On voit notre projet comme une petite brique. C'est se dire : « On a été témoin de cette époque et on dit qu'il faut se bouger ».

Y. : On est juste, avec de gros guillemets, des « porte-parole » de ce qu'on peut voir au quotidien. Le gouvernement et la police sont censés être à notre service. C'est nous qui payons leurs salaires. L'État, c'est nous quelque part.

C. : En 2010, Najib, tu disais : « Un mouvement révolutionnaire comporte plusieurs facettes dont celle de la culture qui s’occupe de dénoncer ». Comme le dit si bien l’agronome dans ton autre documentaire, Le jour qui vient : « C'est plus facile à dire qu'à faire, mais la première chose, c'est de le dire.» C'est clairement ce que vous faites.

N. C. : Notre mission, c'est de perpétuer une mémoire. Dans une société où une culture dominante est très forte, c'est rappeler aussi que le rap a été une contre-culture. Le rap, même en France, c'est un média qui s'est fait sans les médias. Pour nous, c’est hyper important de perpétuer une mémoire de lutte, ne serait-ce que pour laisser un héritage. Et ce qui m'a amené à me poser des questions plus larges, à aller plus loin dans mon analyse et parfois ce qui m'a aidé à passer le cap du constat à l'action, finalement, ce sont des rappeurs. IAM, Kery James …, ces premiers rappeurs m’ont forgé un début de conscience. Ce sont ces rappeurs qui, en tant qu'ado rempli d’une haine inexplicable, m'ont aidé à avoir un début de conscience politique.

Y. : Comme dit Najib, écouter ce rap a aiguisé notre conscience politique et c'est hyper important de le faire quand tu es adolescent. Finalement, savoir donner son avis, c'est être citoyen.

C. : N'est-ce pas trop réducteur de présenter Les cris restent comme une genèse du clip de « 40 MC’s Contre La Violence d´État » ? Ce documentaire, c'est bien plus qu'un making-of ou un behind the scene.

N. C. : En effet. C'est aussi une petite introspection : les artistes s'expriment sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent défendre, sur leurs convictions donc, on va un peu plus loin que cette idée de genèse.

Y. : C’est vrai, car le documentaire peut se regarder sans avoir vu le clip. Après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir vu le clip avant ou après pour comprendre de quoi on parle. Avec ce documentaire, on a plus que des simples traces de ce qui est en train de se passer en studio car, à partir de la matière récoltée par Najib, on a essayé d'agencer le tout de manière à créer une trame et à raconter quelque chose.

C. : Les cris restent serait une forme de communication entre le passé et le présent ?

N. C. : Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de témoignages du premier documentaire Lez-Arts Hip-Hop, réalisé en 1998 qui font écho avec ce que disent aujourd'hui les artistes.

Y. : Et c'est monté de manière Hip-Hop dans le sens où t'as des images comme des samples qui se juxtaposent, qui se collent de manière à créer quelque chose. Il n'y a que quelqu'un qui fait du Hip-Hop pour comprendre ça et pouvoir le voir de cette manière-là parce que le documentaire aurait pu être un truc très scolaire mais il a un flow.

C. : Dans le film, on peut entendre un extrait des 11'30 contre les lois racistes, ce choix est-il anodin ou un écho à l'un des sujets brûlants, la régularisation des sans-papiers que tu mettais déjà en avant dans Le jour qui vient. Ces deux documentaires sont-ils liés ?

N. C. : En fait, l’extrait des « 11'30 », c’est l'intro du morceau dont la question des sans-papiers est le point de départ. Parmi les rappeurs, il y en a beaucoup qui ont été sans-papiers, des rappeurs belges connus aujourd'hui, ou en France, comme Soulking ou Gims.

Les gens qui subissent la violence brute, sans filtre, ce sont avant-tout les sans-papiers, qui représentent une pièce maîtresse de l'économie. Ces gens ne coûtent rien, quand ils se font virer, ils ne coûtent rien non plus. C'est du tout bénef de les laisser dans cette posture d'esclavagisme moderne. L'État en profite, c'est clair.

C. : Dans Les cris restent, on entend Joey Starr, dans les inserts de Lez-Arts Hip-Hop dire que le rap serait quelque chose d'usuel et de spontané et que cela s'accentuerait au fil du temps. Aujourd'hui, en 2020, est-ce que c'est le cas ?

N. C. : J'ai trouvé intéressant ce qu'il disait parce que le rap aujourd'hui, c'est une contre-culture économique, c'est-à-dire qu'il y a une vraie économie derrière le rap tout en restant une contre-culture car elle s'est développée en dehors des structures institutionnelles, des gros médias.

Y. : En fait, le Hip-Hop a gagné le combat des médias. Peu importe les moyens qu'il a employé, il a gagné. Comme dit Najib, on est passé par d'autres canaux que ceux qu'on nous proposait à l'époque. La télé, les médias, les grosses radios... Certains médias ont tenu un rôle important comme Skyrock qui a permis de démocratiser le rap, mais ce sont tous les gens, toutes les petites fourmis qu'il y a partout dans le monde qui ont continué à travailler avec acharnement et passion et qui ont fait qu'aujourd'hui le Hip-Hop fait partie du paysage.

N. C. : Le fait d’être une contre-culture a permis au rap de ne pas se soumettre aux règles institutionnelles. Je pense que ce que disait Joey Starr, c'est qu'on n'a plus besoin de se faire comprendre. On a le public, on parle le langage qu'on a envie de parler. Et si on a envie de dire un truc, si on a envie d'exprimer un délire, on le fait. Il n'y a plus cette attente de se faire valider de manière institutionnelle.

Y. : Il y aussi un parallèle avec le fait que Joey Starr est à la base un tagueur. Dans le graffiti, il y a cette espèce de truc "direct". C'est « BAM » sur un mur ou sur un train, c’est directement devant le visage des gens. Et aujourd'hui, Internet a ce même aspect : tu peux filmer un freestyle, l'envoyer sur la toile et n'importe qui peut le voir. L'époque a évolué mais la manière dont on fait les choses reste la même : c'est spontané, c'est sauvage. L'écriture rap, c'est une écriture assez « jetée ». Ce n'est pas de la poésie où tu suis les rimes. En rap, ce qui est important, c’est respecter des mesures et avoir un flow.

C. : Concernant le morceau 40 Mc's, il y a seulement deux femmes mais deux femmes quand même. Le rap est un domaine très investi par les hommes. Heureusement, depuis quelques années, les femmes commencent à se montrer.

Y. : Le Hip-Hop est un reflet de la société qui est patriarcale et heureusement, oui, les choses sont en train de changer. J'ai toujours connu des rappeuses, j'en ai écouté plein : Sté Strausz, Casey, Keny Arkana, Princesse Agnès, Nina Miskina… Par rapport au morceau, je n'avais pas envie de rentrer dans la démarche d'aller contacter des filles, pour dire qu’il y a des filles. La société évolue, mais pas encore assez et c'est vrai, les femmes n'osent pas. On m'a déjà dit : « Tu aurais pu faire la démarche pour qu'il y ait plus d'asiatiques, de femmes, d'homosexuels, de noirs ». Avoir des quotas pour que la société s'habitue et que cela devienne naturel.

N. C. : On parle d'un certain esprit du rap, celui d’une certaine période où il y avait déjà pas mal de rappeuses – moi aussi j'en ai connu pas mal – mais dans cette tendance de « rap subversif », il n'y a plus beaucoup de femmes. Par contre, il y en a davantage dans les tendances plus modernes liées à la trap, la pop urbaine... Il y a plein de killeuses, Chilla en France a explosé et elle a une bonne technique.

Y : C'est Diam's qui a explosé le bazar ! (rires). Les rappeuses qui étaient là étaient très fortes ! On voit que la musique Hip-Hop se sectionne, elle évolue. Il y a plus de filles qui écoutent du Hip-Hop aujourd'hui.

Je ne connaissais pas beaucoup de filles de ma génération qui écoutaient du rap, sans doute parce que les textes ont évolué et qu’avant, c'était un milieu très dur, très street où ces gens ont grandi sans les femmes si ce n’est la présence de leur mère. D'ailleurs, il y a toujours un morceau sur "maman je te respecte" (rires). La présence des femmes dans l’espace Hip-Hop a vachement évolué.

N. C. : Tu trouves énormément de rappeuses dans les tendances plus modernes du Hip-Hop, de ce qu'on entend un peu plus aujourd'hui. Avec le projet et en faisant un clin d'œil aux « 11'30 », on est dans une certaine catégorie du Hip-Hop que déjà pas mal de rappeurs ont délaissée.

Y. : Et ce qui a été intéressant, c'est que les morceaux que j’ai écoutés de Nephtys, l’une des 40 MC’s, sont beaucoup plus chantés. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle arrive avec un truc chanté, mais non, elle a kické salement ! Et ça aussi, ça veut dire quelque chose : « Je suis pas que la fille qui peut chanter le refrain ! On est avec des kickeurs, donc on va kicker ! ».

C. : Avez-vous l'impression que le message va davantage être entendu ? Cela va faire bouger les choses ?

N. C. : J'espère juste qu'on arrivera à inspirer des jeunes, des initiatives.

Y. : C'est aussi un chouette « outil » quand, par exemple, tu interviens en maisons de jeunes ou dans certains milieux, tu peux montrer tout simplement des trucs positifs qui se passent quand des gens s'unissent, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Je trouve que c'est le plus beau message du morceau finalement.

N. C. : J'ai aussi un message sous-jacent avec Les cris restent, ce projet de morceau, c'est se dire : « Il y a un esprit qui est encore là, cet esprit, il ne tient qu'à nous de le faire vivre et c'est hyper important de passer le cap du virtuel à la réalité. T'as des trucs en tête, tu veux créer quelque chose, un truc collectif, fais-le ! ». Aujourd'hui, on a la possibilité, on a des moyens. C'est pas facile, c'est un parcours compliqué, mais en même temps, c'est là, on peut le faire. J’ai envie de dire parfois : « Qu'à cela ne tienne, tu peux râler un bon coup sur les réseaux mais, à un moment donné, tu peux faire des choses dans la réalité.»

Y. : On le voit au quotidien, il y a des gens qui se bougent et qui n'ont pas peur. T'as rien à perdre à le faire, alors, fais-le. Je vois cela comme une flamme qui peut faiblir mais qui reprend vie quand on remet de la matière. C'est ce qu’on a voulu faire, on entretient cette flamme : on fait toujours du Hip-Hop aujourd'hui, il n'a pas été seulement une mode. Tout le monde a cru que le Hip-Hop serait éphémère, mais cela fait quarante ans qu’il dure. C'est aussi par ce genre d'initiative qui fait que cette musique continue. C'est ça le Hip-Hop, c'est transformer toute cette énergie en quelque chose de beau, de positif et de créatif. Sans cela, le Hip-Hop serait déjà mort.

Propos recueillis par Olivia Bourgeois