C. : En voyant votre film, nous nous sommes dit que vous reveniez encore à l'univers du sport, de la compétition, et que cela traverse votre filmographie.

B.M. : Ah bon ? Mais je n'ai fait qu'un film là-dessus ! J'ai fait des documentaires, notamment une course cycliste en Afrique, donc, oui, je revenais au sport en Afrique, mais le reste... Je ne parle pas tellement de sport. Mais je ne sais pas à quoi vous pensez exactement.

C. : Vous ne filmez pas vraiment le sport, c'est vrai et pas plus dans Les Rayures du Zèbre, mais depuis Le Signaleurjusqu'à ce concours dans Les Convoyeurs attendent, est-ce qu'il n'y a pas un même univers de la compétition, emblématique pour vous d'un rapport humain ?

B.M. : Dans Les convoyeurs attendent, il ne s'agit pas vraiment de sport, c'est un concours. Mais oui, il y a une course cycliste dans Le Signaleur. J'ai longtemps travaillé dans un journal comme photographe de presse, et j'ai suivi beaucoup d'événements sportifs, des courses cyclistes, en moto notamment. À la télé, on ne voit jamais de signaleurs, mais quand on les suit, on voit les à-côtés. J'ai aussi travaillé comme correspond sportif. J'ai commencé à 16 ans dans un journal, à faire des petits comptes-rendus de clubs de foot, des buvettes. J'ai été naturellement amené à découvrir cet univers par mon métier. C'est peut-être ça qui m'y conduit. Cela dit, oui, j'aime bien le sport en tant que spectateur. J'ai moi-même fait du foot.

C. : Est-ce alors l'envers du décor qui vous intéresse ?

B.M. : Pour être très concret, j'avais vu un documentaire sur des joueurs africains qui débarquaient dans un club en Flandre, un sujet vraiment intéressant qui avait pas mal marqué les esprits. C'était un club flamand qui tombait en faillite, il fallait trouver une solution. On a fait venir une nuée de joueurs africains, toute une équipe, 11 joueurs qui occupent toutes les places. C'était une équipe africaine dans une Flandre assez profonde, un peu réactionnaire. C'était très cocasse. Dans ce film, on découvrait un agent de joueurs, et ses relations qu'on voyait un peu m'intéressaient. L'idée est partie de là. J'ai rencontré un agent, je l'ai suivi en Côte d'Ivoire, et je crois que cette rencontre a rendu possible le film. Si j'étais tombé sur un genre de négrier contemporain dont je n'aurais pas partagé les valeurs, qui aurait mal parlé aux gens, je crois que je n'aurais pas tenu. Mais j'ai rencontré un gars que j'ai aimé, qui a une chouette relation avec ses joueurs. En le voyant avec eux, je sentais intuitivement qu'il y avait là matière à faire un film. Au-delà de la compétition, je suis plus habité par les sujets qui traitent de la paternité, du transfert parental. C'était l'occasion de reparler une énième fois de ce sujet qui me touche. Mais je ne me suis pas dit que j'allais faire un film sur la paternité, c'est venu de façon presque inconsciente.

C. : Est-ce que pour vous tourner en Afrique aura été une expérience particulière ? Quel plaisir y avez-vous trouvé ? Vous évitez totalement les cartes postales et vous détournez souvent les clichés.

B.M. : Le film était quand même chaud, donc je ne sais pas si j'ai vraiment eu du plaisir sur le tournage... Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire là-bas. Quant aux clichés, la majorité des choses qui sont dans le film, je les ai entendues. Parfois, je les ai un peu dévoyées. Mais le vrai plaisir est là pour moi : entendre plein de choses, les noter et les transformer en éléments fictionnels. J'ai suivi ce manager, j'ai eu du plaisir face à sa poésie bruxelloise, -il avait un peu le même accent que le personnage - et cette gouaille, dans ce microcosme d'Abidjan, ça m'a titillé, comme toutes ces réflexions, tous ces paradoxes, liés à ce que je voyais. Mon premier grand plaisir, c'est cette vraie curiosité pour la réalité sur place. Je serais incapable d'écrire un film en restant dans un bureau. Je viens du documentaire, du journalisme, de la photo de presse. C'est toujours la réalité qui m'inspire, le substrat réel qui me permet d'écrire mes fictions. Je ne suis pas démiurge, je ne peux pas créer un univers qui serait la projection d'un univers personnel et intime. Je crois que la découverte de la réalité a été mon grand plaisir en Afrique. Et puis, il y a eu tous ces castings qu'on a fait pendant un mois et demi, on a auditionné des dizaines et des dizaines de gens qui n'avaient jamais fait de cinéma, dans un pays où il n'y a pratiquement pas de cinéma et qui découvraient ça après une guerre civile. C'était presque un sujet ethnographique en soi, le sujet d'un film. Ça aussi, ça a été l'un des grands moments. Par contre, pour moi, le tournage n'est jamais un immense plaisir. Tout ce qui a précédé oui, mais faire un film m'est toujours un peu compliqué, c'est une pression, je n'ai pas beaucoup de plaisir sur un plateau, j'en ai bien plus en amont, dans la découverte du sujet. Plus tard, au montage, je retrouve ce plaisir.

J'aime écrire mes films. Il y a quelque chose de monacal dans l'écriture. Quand on prépare et qu'on tourne un film, il faut trouver l'esprit d'un chef d'entreprise. On n'est jamais tout à fait et moine et chef d'entreprise, et je suis plutôt moine.

C. : C'est une souffrance que d'occuper cette place de chef?

B.M. : Une souffrance, non, mais c'est quelque chose que je dois dépasser, cela me demande un effort. L'écriture, pas du tout. Quand j'écris une scène, qu'elle me fait rire, que je la dévoile et que c'est une réalité, j'ai déjà dans un sentiment d'accomplissement. Mais c'est virtuel, il faut ensuite aller sur le tournage.

C. : Quelle différence faites-vous dans votre travail entre la fiction et le documentaire ?

B.M. : Je travaille en me documentant. Je projette un film sur une réalité même quand je fais un documentaire, un film à venir, avec une dramaturgie, un casting, avec une attraction pour les gens qui le regarderont. Je construis la réalité, je projette un produit fini. Et je suis dans le même état d'esprit avec la fiction. On ne peut pas faire autrement, de toute manière, sinon on n'a aucun garde-fou sur le tournage. C'est la projection du film à venir, je crois, qui fait qu'on conserve une direction, dans le documentaire comme dans la fiction. Si on ne l'a pas, on est comme un bateau sans gouvernail, on dépend des aléas du vent, on n'a pas de ligne directrice.

C. : Sinon que le documentaire affirme moins, en général, la construction d'un regard que la fiction, non ?

B.M. : Oui, peut-être... En tous cas, je trouve ça intéressant qu'on se dise ça par rapport à une fiction, qu'on ne sache pas très bien s'il y a une morale, que la matière soit assez ouverte pour que le spectateur reste en questionnement. J'ai une morale, mais je ne veux surtout pas l'imposer. Je veux juste que regader mon film soit un plaisir.

C. : Votre film s'amuse un peu à être amoral, non ? Vous flirtez avec les clichés, les situations convenues pour mieux les détourner. Les dialogues viennent décadrer la morale bien pensante ou les préjugés...

B.M. : Encore une fois, j'ai essayé d'être au plus près de cette réalité que j'avais constatée et qui m'intéressait, en dehors de toute condescendance, de toute barrière, de toute cette culpabilité qu'on peut porter, nous occidentaux, quand on parle de l'Afrique. Et moi aussi d'ailleurs... J'étais bien payé pour faire ce film, j'arrive dans une réalité où les gens se lèvent à 5 heures du matin pour travailler sans savoir s'ils auront gagné de quoi manger à la fin de la journée... En tous cas, je ne voulais pas être dans le jugement par rapport aux personnes que je mets en situation.

C. : On a l'impression que vous trouvez un malin plaisir, une vraie joie, à nous surprendre par des coups de théâtre ou à désamorcer nos attentes. Une partie du comique du film tient aussi à ce rapport avec le spectateur.

B.M. : Essayer de rester cohérent par rapport au récit tout en trouvant la piste qu'on n'attendait pas, c'est l'une des règles de la dramaturgie au cinéma. Et puis, sur ce genre de film, il y a beaucoup d'écueils : la condescendance, le politiquement correct... Il fallait qu'il y ait une sorte de violence et d'interpellation grâce à cet accident pivot au milieu du film pour accéder à la fable et dépasser quelque chose de l'ordre de la sensiblerie. Je voulais que le film soit une fable, une fable contemporaine, que l'axe du film tourne autour de cet accident métaphorique. Et qui dit « fable » dit « morale ». Mais j'avais aussi envie que derrière le plaisir de voir une comédie, les gens puissent se questionner sur les personnages et les situations. Je ne voulais surtout pas condamner les personnages, que la trahison ne soit que l'apanage des uns et pas des autres, le blanc est coupable, le noir est victime... Ce que j'ai observé est beaucoup plus complexe. Rien n'est vraiment noir ou blanc, tout est ambigu, ambivalent. Quand les choses ne sont pas arrêtées, elles continuent à vivre, j'espère, après le film. En tous cas, je m'ennuierais de mettre en scène des personnages que je n'aime pas. Quand le père de Yaya réclame de l'argent, ça paraît presque vénal. Mais à la fin, c'est avec une générosité immense qu'il tue une chèvre pour accueillir celui qui a donné une belle vie à son fils. Et il y a de l'ironie dans cette « belle » vie. Comme dans les comédies italiennes. À la fin du Fanfaron, Trintignant se prend un frontal : on est scotché et cet accident nous fait revoir le film d'une façon nouvelle. C'est le principe de la comédie à l'italienne, je n'ai rien inventé. Ça me convient bien, c'est proche de ma nature. On écrit avec ses armes, ce qu'on est. Je viens aussi de l'école de la série Strip-tease, j'ai toujours été à l'aise avec l'ironie, cela fait partie de ma formation et de ma personne.

C. : Et il y en a beaucoup dans votre film, notamment cette scène de distribution de chaussures, qu'on peut interpréter de différentes manières, ce en quoi elle est très riche.

B.M. : On m'a raconté cette scène, je l'aime bien pour son ambivalence. Je n'impose aucune morale, je suscite juste une réflexion. Tout cela est paradoxal et je n'ai pas de réponse à ces questions, cela m'interpelle moi aussi. Ces gamins réussissent parce qu'ils jouent pieds nus, qu'ils ont une meilleure sensibilité au ballon : alors leur pauvreté sera leur richesse, ce qui est quand même un discours très ambigu. Je trouvais aussi intéressante cette ONG avec toute cette culpabilité. Dans le scénario, José faisait brûler les chaussures et on voyait les gamins qui regardaient, essayaient d'en sortir quelques-unes du feu. Je n'ai pas pu la tourner, je n'ai pas eu le courage. On avait d'ailleurs prévu un autre tas de chaussures à leur distribuer. Benoît aussi trouvait ça irrecevable. Mais est-ce que je n'étais pas moi-même pris dans cette culpabilité ?

C. : Cette ironie pose plus de questions dans le documentaire que dans la fiction parce que vous êtes face à des gens dont vous êtes responsable de l'image.

B.M. : Oui, exactement et ici, je n'ai plus cette question éthique puisque je paie des comédiens pour dire ce que je veux. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait passer de Strip-tease à la fiction. J'ai tourné un Strip-tease puis Les Convoyeurs attendent, sur le même sujet, le transfert parental, mais débarrassé de toutes les questions morales que cela suscitait. Mais j'ai réalisé des numéros super tendres et drôles de Strip-tease. Ici, tout le monde reçoit le film avec bienveillance, mais en France une journaliste trouvait le film raciste. Moi, je me sens très clair avec le regard que je porte ici sur les Africains. Les gens reçoivent le film avec leur propre personnalité, cela ne parle pas que de moi. Le film vit deux fois, dans mes intentions et dans la lecture que vous en faites. L'ambigüité est aussi un parti pris qui peut rendre les choses moins claires.

C. : Pourtant, il me semble qu'à aucun moment, la dignité des gens que vous filmez n'est entamée. Et peut-être est-ce à cet endroit-là que le film est amoral, parce qu'il reste respectueux des rêves d'autrui, même quand ils conduisent à des actes que la société pourrait condamner. Tous les personnages de votre film rêvent d'une vie meilleure, et tous se confrontent à la réalité. Est-ce que le film ne raconte pas aussi un cheminement vers une certaine forme d'acceptation, de lâcher-prise, de douce désillusion.

B.M. : Ça me fait plaisir, vous mettez le doigt dessus, effectivement, mes films racontent ça avant tout, l'abandon. Les personnages muent, abandonnent leurs vieilles peaux pour des peaux fragiles, qui leur permettent d'accéder à une perception nouvelle du monde. Abandonner ses illusions, c'est déjà prendre conscience d'un niveau supérieur de perception. Je crois que la spiritualité de mes films est là : on accède, par des épreuves, à des degrés de conscience plus élevés. Bienheureuses épreuves, bienheureux conflits, bienheureuses emmerdes qui nous permettent ça ! Dans la désillusion vient la chance d'une vraie relation à la vie. Elle est peut-être le début d'un rapport authentique. Je sens, intuitivement, que le lâcher-prise, est l'une des grandes vertus qui permet d'accéder à une forme d'unité de la personnalité, que ça passe par la perte et l'abandon. Dans ma propre vie aussi je m'en suis rendu compte : c'est quand on commence à renoncer aux choses qu'elles arrivent, comme en amour, je crois. Quand José lâche prise sur son joueur, vient le sentiment de paternité. Et dans sa relation amoureuse, c'est pareil. Notre âme occidentale est dans le combat, dans cette idée qu'il faut lutter, s'acharner pour obtenir des choses, ces valeurs de sacrifices, d'acharnements qui nous permettront d'y arriver, et je crois que c'est tout à fait l'inverse. Il faut peut-être prendre des baffes dans la gueule pour le comprendre. Dans tous mes films, tous mes protagonistes prennent cette baffe dans la tronche. En Afrique, José est dans un rapport de travail, de possession, mais quand il revient après l'accident on voit, dans son regard dans la voiture - c'est l'image que je préfère -, qu'il n'est plus dans la possession, il ne veut plus posséder cette Afrique, ces joueurs. Il est perdu. Cette perte lui permet un regard neuf beaucoup plus empreint de compassion. Tout ça reste sans doute très philosophique, mais je perçois intuitivement que le lâcher-prise est la condition de l'unité personnelle. Comme à la fin de Cowboy ce gars dans la chorale qui chante et se reconnecte à ce qu'il est vraiment. Dans Les Convoyeurs, l'accident du fils permet au père d'accéder à une conscience nouvelle de la famille, cet échec lui fait accéder à son égoïsme. C'est un travail d'une vie auquel on n'arrive pas toujours.

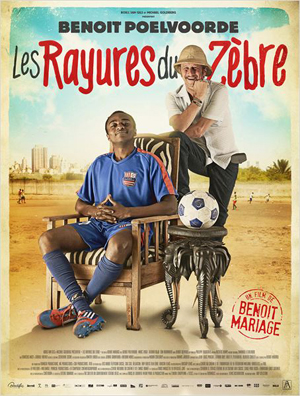

C. : Nous avions aussi le sentiment que vous aviez écrit ce film pour Benoît Poelvoorde ?

B.M. : Pourtant, j'avais pensé au début à François Damiens. Ils sont assez proches par certains côtés, notamment dans l'impro. Mais Benoît a dix ans de plus que François, je trouvais qu'on sentait mieux cette relation paternelle avec lui. À partir du moment où il est arrivé dans le film, j'entendais toute sa musique, et quand on écoute les dialogues, c'est lui qu'on entend.

C. : Vous écrivez beaucoup vos dialogues ? Vous y tenez beaucoup ?

B.M. : Ça dépend, il n'y a pas de règles. Quand ce que disent les comédiens est mieux, j'espère que j'ai l'intelligence de m'incliner (rires), que je ne garde pas ça par orgueil. Mais comme je viens du documentaire, je ne fais pas ça. J'ai remarqué aussi que trop d'impro fait perdre la densité des choses. Quand on écrit une scène avec trois dialogues, ça correspond à une évolution de la scène elle-même et musicalement, si on commence à laisser l'improvisation, on n'est pas dans la même énergie. Surtout dans une comédie, il faut que chaque dialogue claque, qu'il soit comme une flèche, pas comme une vague.

C. : Benoît Poelvoorde est omniprésent dans tout le film et il est très touchant dans ce lâcher-prise justement, ce qu'il va déconstruire de sa propre image, y compris celle de son personnage public. Votre regard est si délicat à son endroit qu'on a presque le sentiment que ce film est une sorte de déclaration d'amour.

B.M. : Cela me touche. Mais je crois que j'ai de la chance, Benoît aime bien ce que j'écris. J'écris pour un super acteur, qui reçoit beaucoup de scénarios, qui me fait le privilège de me dire, presque aveuglément, qu'avec moi, il peut tourner. C'est la moindre des choses de lui écrire des scénarios qui enveloppent ce qu'il est maintenant, cette personnalité riche, faite à la fois de blessures, d'arrogance, d'exubérance et de sensibilité, de tendresse. J'essaie d'écrire pour tout ce qu'il est. Pourtant, le tournage était difficile entre nous, c'était compliqué,... Ce n'est pas sur ce tournage qu'on a eu le plus de connivence, mais on a toujours de la connivence à l'écriture.

C. : Et sur le film ?

B.M. : Il n'a pas encore vu le film, il n'aime plus voir les films dans lesquels il joue. C'est aussi une façon pour lui de se protéger, même face à la presse, c'est plus facile pour lui parce que s'il voit le film et qu'il ne l'aime pas, c'est compliqué pour lui de le défendre. On n'a pas encore fait la vision de l'équipe, vous l'avez vu, mais pas l'équipe, et j'espère qu'il viendra le voir à ce moment-là.