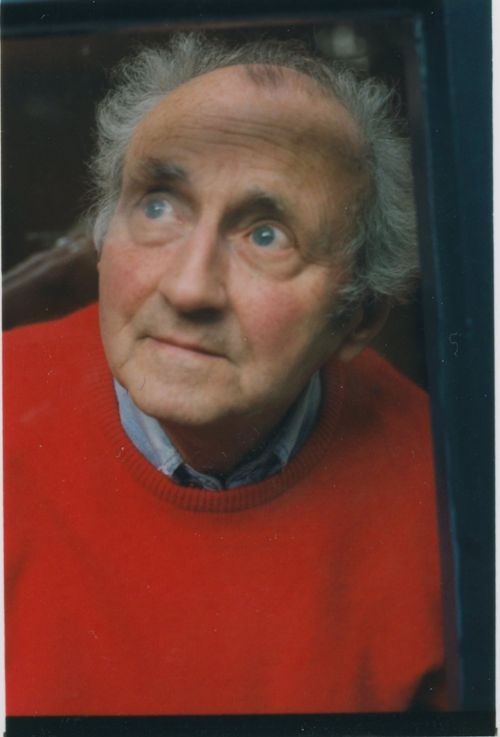

En janvier dernier, André Delvaux était l'invité d'honneur du vingt-septième Festival international du film de Bruxelles. Durant tout le mois de mai, c'est au tour du Centre culturel Jacques Franck d'accueillir une grande rétrospective de son oeuvre, émaillée de rencontres et de débats. Une occasion rêvée pour s'entretenir avec André Delvaux de sa double vie : celle d'un réalisateur-pionnier qui a tourné quelques films-phares du "cinéma belge" à une époque où cette expression faisait encore sourire et celle d'un enseignant visionnaire qui a favorisé, avec ses collègues, la création d'une infrastructure professionnelle sur laquelle allaient pouvoir s'appuyer les nouveaux talents. Ce n'est donc pas un hasard si André Delvaux parle au moins autant de Frédéric Fonteyne, de Jaco Van Dormael ou d'Alain Berliner que de ses propres films. Si le cinéma belge semble affronter avec optimisme l'an 2000, il le doit en partie au travail de défrichement, à la passion et à l'audace du réalisateur de L'Homme au crâne rasé.

André Delvaux : Le cinéma belge a atteint sa maturité

Né à Louvain, André Delvaux fait des études de Philologie germanique, de droit et de composition musicale à Bruxelles. Passionné de cinéma, il crée un atelier à l'Athenée Fernand Blum, où il enseigne et, le soir, accompagne au piano les classiques muets à la Cinémathèque Royale de Belgique. C'est le temps des courts métrages. A partir des années soixante, il enseigne l'écriture et la mise en scène à l'INSAS et réalise des émissions télévisées très remarquées sur Fellini, Jean Rouch et le cinéma polonais.

En 1965, c'est l'aventure de L'Homme au crâne rasé, son premier long métrage, le premier film de fiction belge qui s'impose à l'étranger (Grand Prix au Festival d'Hyères). Suivent, Un soir, un train (1968), Rendez-vous à Bray (1971, Prix Louis Delluc), Belle (1973). Des films qui vont imposer un monde, celui du réalisme magique, où les personnages oscillant entre le rêve éveillé de l'enfance et les pesanteurs d'une existence pratique, parcourent une sorte d'entre-deux, rencontrant leur double ou leur fantôme. Après Femme entre chien et loup (1979), il réalise To Woody Allen, from Europe with Love (1980), Benvenuta (1983), Babel-Opéra (1985), L'Oeuvre au noir (1988). Il tourne en 1985, pour le cinquantenaire de la Cinémathèque Royale de Belgique, 1001 films, un 8' sur la préservation des premiers films sur support pellicule. Celle-ci lui, tout comme le Festival du Film de Bruxelles en janvier de cette année, lui a rendu hommage.

Du cinéma à l'école

Cinergie : Avec vos élèves de l'Athénée Fernand Blum à Schaerbeek, vous avez été un pionnier de l'enseignement du cinéma en Belgique, tant du point de vue théorique que pratique...

André Delvaux : Dans les années cinquante, les écoliers ne recevaient jamais d'initiation au cinéma. Comme la télévision était également en train de naître, il fallait inventer une pédagogie. Il fallait apprendre aux élèves à ne pas être de simples consommateurs de films. L'Unesco encourageait cette idée : Henri Storck avait écrit, à la demande de cet organisme, un ouvrage sur la nécessité d'une éducation cinématographique.

C. : L'atelier que vous avez animé était inspiré d'expériences menées en Grande-Bretagne...

A.D. : Les Anglais étaient beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils avaient déjà une véritable approche de la pédagogie du cinéma. Stanley Reed, qui est devenu plus tard un des directeurs généraux du British Film Institute, avait fait un énorme travail dans l'enseignement. En 1956, il est venu en Belgique, invité par Jacques Ledoux, et nous avons décidé de faire un " joint project ". En Belgique, seuls quelques établissements de pointe de l'enseignement confessionnel se préoccupaient de l'éducation au cinéma. Pour des raisons évidentes : ils se souciaient " du destin moral des jeunes ". J'insiste sur les guillemets ! Il s'agissait surtout pour eux de créer des ciné-clubs. A l'Athénée de Schaerbeek, j'ai été plus loin en me disant : " la meilleure façon d'aborder le cinéma, c'est d'essayer d'en faire ". Aujourd'hui, toute université digne de ce nom met son point d'honneur à avoir une section audiovisuelle ou une section cinéma : l'analyse cinématographique à Liège ou l'écriture à Bruxelles. En quarante ans, ce qui représente à peu près la moitié de l'histoire du cinéma, il y a eu une évolution considérable.

C. : Avez-vous découvert le plaisir de tourner et de travailler en équipe à travers ses ateliers ?

A.D. : J'aimais profondément travailler avec mes étudiants. Comme professeur, j'avais l'impression que je pouvais, à travers la réalisation d'un film en commun, remplacer les contacts de génération à génération avec leur sens particulier de la hiérarchie, par des rapports plus humains, par une sorte de fraternité professionnelle. En dehors de l'école, celle-ci était très aléatoire. N'oubliez pas que le cinéma n'existait pas encore en Belgique, à part quelques courts métrages. Le long métrage était une exception, qui débouchait bien souvent sur un désastre au moment de la sortie en salles. La critique considérait le cinéma belge de fiction comme une vraie catastrophe : " Aie ! On va encore s'en taper un ! " Que les malheurs de Paul Meyer, le réalisateur de Déjà s'envole la fleur maigre, soient liés non pas à un manque de talent mais à des circonstances économiques, cela n'intéressait personne. Les gens qui se lançaient dans l'aventure d'un long métrage faisaient deux films en un : le premier...et le dernier ! Il y avait là une profonde injustice.

Une décennie fabuleuse

C. : Quelle réaction avez-vous eue lors de la publication en 1990 de L'Encyclopédie des cinémas de Belgique qui vante les mérites de " l'oeuvre unique ", du film-météore sans descendance, et qui vous attaque d'ailleurs personnellement en vous rejetant dans " les enfers de l'académisme "

A.D : Ma réaction a été...inexistante ! Je n'ai jamais tenu compte de ce genre d'attitude négative dans ma vie. Sinon, on fait un ulcère et on cesse de travailler. C'est ma nature. J'ai une capacité d'oubli considérable. Si je lis une critique favorable, cela me fait plaisir mais il y a toujours le risque que cela flatte ma vanité. Il faut mieux garder une certaine distance. Je n'ai pas lu L'Encyclopédie mais on m'en a forcément parlé. Ca ne m'a pas influencé pour la bonne raison que mon oeuvre était déjà constituée. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans nuire à personne ! Et puis tout ce qui est excessif est voué à l'inexistence. Je ne fonctionne pas dans le cinéma social ni politique, je n'ai pas d'intérêt personnel pour ça, mais j'en ai par contre pour l'imaginaire. On ne peut pas détruire la veine imaginaire de notre cinéma au nom de Rosetta. Comme on ne peut pas refuser un film comme Rosetta au nom de l'imaginaire. Le cinéma a un éventail tellement large de possibilités ! Surtout chez nous depuis les années nonante.

C. : Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma belge?

A.D. : D'abord, j'ai cessé de faire mon cinéma depuis la fin des années quatre-vingt. Je me suis dit : " Ça va comme ça ! ". J'avais des raisons suffisantes pour arrêter. Le plus fabuleux, c'est que le cinéma ne s'est pas arrêté avec moi. Il s'est épanoui comme jamais ! On a eu le choc Jaco Van Dormael, dans un tout autre registre C'est arrivé près de chez vous, Ma vie en rose d'Alain Berliner et maintenant Benoît Mariage. Sans oublier le plus beau film de fiction de ces dernières années : Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne et Philippe Blasband.Regardez aussi les ouvrages historiques et critiques : outre L'Encyclopédie déjà datée, il y a eu la remarquable édition du CGRI, Ça tourne depuis 100 ans, l'immense travail de Frédéric Sojcher, "La kermesse héroïque du cinéma belge", et "Le cinéma belge" publié par la Cinémathèque qui permet à la fois une lecture amusante mais aussi un regard objectif sur notre production nationale. Les années nonante sont vraiment une décennie fabuleuse pour notre cinéma!

C. : Vous considérez-vous comme un " père spirituel " pour les cinéastes centrés sur l'imaginaire comme Jaco Van Dormael ou Alain Berliner ?

A.D : De grâce, ne me collez pas une telle étiquette sur le dos ! Les gens existent en eux-mêmes. Simplement, il faut tenir compte de l'évolution dans le temps. Si le cinéma belge est aussi riche aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, au départ, des personnes qui se sont attachées à l'essentiel : créer une infrastructure professionnelle de plus en plus solide pour le cinéma en Belgique. Les nouvelles générations ne doivent plus perdre de temps à bricoler comme nous le faisions à nos débuts, ils arrivent à un niveau d'expression qui me semble avoir atteint sa pleine maturité. Il ne faut jamais oublier non plus qu'on peut donner aux gens une formation technique mais qu'on ne pourra jamais leur donner du talent ou du génie s'ils n'en ont pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions les plus favorables pour qu'un talent éventuel puisse s'épanouir. Ces conditions en 1960 n'existaient pas.

Du petit au grand écran

C. : Revenons à ces années 60, au moment où vous réalisez pour la RTB une série d'émission sur Fellini, Jean Rouch, le cinéma polonais...On a l'impression qu'avant de vous lancer dans l'aventure " folle et aléatoire " d'un premier long métrage, vous voulez percer les secrets de la création chez d'autres cinéastes. Un peu comme quelqu'un qui, pour construire une horloge, en démonte une d'abord afin d'analyser ses rouages...

A. D. : C'est très évident. Comme beaucoup, je suis arrivé au cinéma par admiration pour les " maîtres ". De là, progressivement, j'ai eu l'idée que je pourrais en faire moi-même. Je baignais avant cela dans la littérature, dans la musique, et le cinéma permet de lier tous ces éléments. A la Cinémathèque, j'avais accompagné beaucoup de films muets au piano, ce qui me faisait réfléchir à leur construction. Très rapidement, je suis arrivé à la conclusion que l'essentiel n'était pas l'anecdote racontée mais la formalisation, la mise au point d'un système de narration. Pour revenir à ma série sur Fellini, etc., il faut savoir, qu'à l'époque, la Cinémathèque était le détonateur des émissions traitant du cinéma à la télévision. La RTB faisait donc appel à des " fous " de cinéma, à des spécialistes. Je me vois encore tout jeune devant Fellini qui était un homme passionnant et qui racontait des anecdotes savoureuses en mentant comme un arracheur de dents. J'ai fait aussi un reportage sur le tournage des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy où j'ai rencontré pratiquement toute l'équipe de mon film dans la mesure où ces professions n'existaient pas encore en Belgique. Le cinéma crée le cinéma, en quelque sorte.

C. : Pour votre premier long métrage, L'Homme au crâne rasé, vous êtes-vous demandé si le public de l'époque serait réceptif à ses innovations formelles ?

A.D. : Parfois, mais mon problème n'était pas là. Je voulais à tout prix arriver à faire un film qui soit projeté dans une salle. L'Homme au crâne rasé, fait pour une somme ridicule, était déjà " payé " puisque le budget était là. Je n'ai jamais fait le film avec l'idée qu'il fallait le vendre à tout prix. C'est bon pour l'industrie du porno, ça. Je me suis dit : si le film passe dans quelques petites salles, on récupérera vite l'argent. Par conséquent, je peux prendre le risque de choisir un sujet difficile, de faire un film " art et essai ". Six mois après, l'argent rentrait dans les caisses et mes collaborateurs étaient payés.

J'ai pu faire un second film, d'une toute autre manière. Avec une affiche - Yves Montand et Anouk Aimée - parce que le budget était plus conséquent et que le producteur devait rentrer dans ses frais. Sinon, ma carrière de cinéaste s'arrêtait. Un des gros problèmes, aujourd'hui, est de voir des cinéastes confrontés à des budgets énormes. Ils risquent de n'être plus maîtres de leur projet alors même qu'on a réussi le " coup économique " du cinéma belge. Mais je suis confiant, ce n'est pas mal parti du tout...Quant à moi, je crois que je suis un des rares exemples à n'avoir jamais fait de concessions ni sur le plan du scénario, ni sur celui du tournage ou du montage. J'ai toujours eu l'impression que les producteurs qui avaient envie de travailler avec moi, me laissaient libre parce qu'ils se disaient : " C'est de cette façon qu'il pourra donner le meilleur de lui-même. " Ils raisonnaient correctement.

C. : Jusqu'à ces dernières années, Woody Allen avait également un rapport de confiance avec ses producteurs qui lui laissaient les mains libres dans des limites budgétaires bien définies. Avez-vous discuté de cette similitude entre vos deux trajectoires en tournant votre " documentaire To Woody Allen from Europe with Love

A.D. : Non, j'ai eu quelques échanges avec lui sur la manière dont il avait pu s'implanter à New-York et en Europe. Il y a des sujets entre cinéastes qui peuvent être très délicats et auxquels on ne touche pas. C'est normal. Le véritable échange se fait entre les films, les oeuvres.

C. : Le choix d'aller sur le tournage de Stardust Memories qui traite justement des doutes d'un cinéaste et de son rapport avec le public était-il délibéré

A.D. : Pas du tout ! On ne le savait pas au départ. Mon but était de montrer Woody Allen au travail sur un de ses films, quel qu'il soit. Il se fait que Stardust Memories -qui n'est pas un de ses bons films- touchait à ce problème. Mais ce n'était pas l'essentiel. On ne peut d'ailleurs jamais savoir au départ si son propre film sera bon ou mauvais. Dans huit cas sur dix, il sera mauvais. Vittorio Gassman, qui a une filmographie bien fournie, me disait : " Qu'est-ce que tu veux, ça ne fera jamais qu'un mauvais film de plus. Il y en a des centaines. " On ne fait pas un film en décidant que ce sera un chef-d'oeuvre, sans quoi, vous pouvez être sûr que ça pourrira sur pied.Le choix des acteurs

C. : Avez-vous écrit certains scénarios en ayant des comédiens précis en tête ?

A.D. : Non, pas vraiment. L'idée d'un comédien commence à s'imposer lorsque l'écriture est quasiment terminée. Il faut alors rencontrer les gens, voir si le contact peut s'établir. Ma seule crainte a toujours été de me tromper. Je déteste me trouver dans la situation où je dois dire à quelqu'un qu'on a essayé mais qu'il ne convient pas vraiment. C'est très pénible.

C. : Vous avez aussi collaboré avec des acteurs qui manifestaient spontanément l'envie de travailler avec vous. Marie-Christine Barrault, par exemple, pour Femme entre chien et loup...

A.D. : Marie-Christine souhaitait depuis longtemps faire un film avec moi. Mais, jusque là, je n'avais pas fait de " film de femmes ". Mes personnages principaux étaient des hommes autour desquels gravitait l'une ou l'autre femme, en général plus silencieuse puisque c'étaient les hommes qui parlaient. Le choix de Marie-Christine pour jouer Lieve n'avait rien d'évident : elle n'est pas flamande. Mais ses traits physiques font que le personnage était entièrement plausible. D'autre part, elle a une telle générosité comme actrice que beaucoup de choses sont faisables avec elle. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle aurait vraiment pu recevoir le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes où le film avait été sélectionné.

Au-delà des barrières linguistiques

C. : Après la Palme d'or attribuée à Rosetta, des cinéastes flamands, tout en reconnaissant les mérites du film et le soutien efficace de la communauté française vis-à-vis du cinéma francophone, ont déclaré qu'un film flamand avait peu de chance d'être sélectionné à Cannes...

A.D. : Beaucoup de gens se rabattent sur le fait d'être Flamands pour expliquer que leurs films ne marchent pas à l'étranger. Or, si ces films ne marchent pas à l'étranger, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas bons. D'autre part, il y a une vraie insatisfaction chez les cinéastes flamands. On ne leur fait pas confiance même quand ils ont réussi quelque chose. Ils sentent qu'ils se heurtent constamment au même barrage politico-culturel. Il faut bien dire que les politiques en Flandre sont peu intéressés par la culture...

C. : Vous n'avez jamais hésité à aborder dans vos films les querelles linguistiques. Pour Un Soir, un train, dont l'action se passe au moment de la scission de l'Université de Louvain, vous avez essuyé le refus des commissions de sélection des deux communautés parce que ce sujet était tabou...

A.D. : C'était un peu naïf de ma part de leur demander de l'argent alors que le film se situait au coeur des combats linguistiques menés à Louvain. Ils ont très normalement réagi. Les francophones ont dit : " Si les flamands marchent, nous marchons ! " Et vice versa du côté flamand. Mais qui allait marcher le premier ? Le temps de le décider, la production est venue de la France alors que le sujet était typiquement belge ! En dehors de ça, je n'ai jamais eu de problèmes avec les commissions. J'ai eu, si je me rappelle bien, l'aide des deux commissions pour la plupart de mes films.

C. : Les commissions vous ont soutenu au moment de votre troisième long métrage, Rendez-vous à Bray. C'est ce qui s'appelle prendre le train en marche ! A ce moment-là, vous êtes déjà un cinéaste reconnu et il aurait été malvenu de leur part de vous ignorer...

A.D. : Je n'ai pas à me plaindre de ce retard. Comme cela se passe souvent en Belgique, j'ai d'abord été " lancé " à l'étranger. Les Belges ont un complexe d'infériorité assez généralisé qui est précisément en train d'éclater maintenant avec les réussites que l'on connaît. Il est normal qu'on doive d'abord faire ses preuves.

Un politique ne peut survivre que dans la mesure où il réussit ce qu'il fait. Sinon, on l'élimine. S'il réussit dans sa politique d'aide au cinéma, comme c'est le cas actuellement du côté francophone, formidable !, il joue alors le jeu. Mais c'est toujours donnant-donnant.

Si un cinéaste ne parvient pas dans un délai raisonnable à intéresser un certain public de telle sorte que l'argent qu'on lui a prêté pour faire son film revienne d'une façon ou d'une autre, le système s'arrête. Il ne reste plus alors qu'à faire du cinéma expérimental avec trois sous et une bougie. Je dis cela sans nuance péjorative : les cinéastes expérimentaux sont également nécessaires. Puisqu'en fin de compte, ils découvrent les voies nouvelles du langage qu'on peut ensuite appliquer dans des narrations d'un autre type.

C. : Bien qu'ayant tourné des films dans les deux langues, vous vous considérez avant tout comme un cinéaste belge. Il semble pourtant qu'il y ait fort peu de synergie entre la partie nord et sud du pays, y compris dans la réception des films par le public. Un film flamand aussi abouti que Rosie de Patricia Toye n'a pas pu s'imposer en Wallonie. Peut-on envisager une évolution positive sur ce plan-là dans l'avenir?

A.D. : Je n'en sais rien. Les prévisions se révèlent souvent fausses. Il faut être prudent. L'évolution semble aller vers une scission de plus en plus marquée. Du côté francophone, on ignore totalement la culture flamande. La barrière de la langue est évidente. Du côté flamand, c'est pareil puisque la seconde langue est en train de devenir l'anglais et pas le français. Des faits particuliers à la distribution et à l'exploitation expliquent aussi l'insuccès dont vous parlez. En Wallonie, par exemple, les spectateurs voient dans leur grande majorité des versions doublées. Si vous montrez un film américain en version originale, vous n'aurez personne dans la salle. Pour Rosie, il n'y a évidemment pas d'argent pour faire une version doublée en français. Et si on en faisait, a-t-on la moindre chance d'amortir les frais du doublage ? On n'en sait rien et on s'abstient donc. Il faudra sans doute attendre que quelques films flamands fonctionnent extraordinairement bien à l'étranger pour que les choses bougent. Mais Daens, par exemple, qui a été un succès fabuleux en Flandre, ne l'a pas été à l'étranger.

Le réel est horriblement riche

C. : Vous avez souvent souligné qu'un cinéaste travaille en faisant des choix dans la totalité du réel, en procédant par élimination. On pense immédiatement à la célèbre scène de l'autopsie dans L'Homme au crâne rasé ou à la manière dont vous suggérez un bombardement en montrant simplement le tressaillement des pendeloques d'un lustre dans Rendez-vous à Bray. Cette démarche me semble à l'opposé du cinéma " à effets " actuel, et plus spécialement du cinéma américain qui, grâce aux images de synthèse, peut désormais tout montrer...

A.D. : Quand on travaille avec un budget très limité, comme ça a toujours été mon cas, on utilise le réel tel qu'il se présente, les corps, les paysages... et on gomme. La réalité est horriblement riche. Il faut retrancher, choisir ce qui est significatif pour son propos. Par contre, dans un cinéma de studio comme celui de Fellini, il faut tout créer à partir de zéro. Mais même dans le cinéma le plus soudé au réel, la part de manipulation est importante. Dans Rosetta, le travail technique est si minutieux et si caché qu'on à l'impression de se trouver face à un documentaire. Et pourtant c'est un cinéma aussi fictionalisé que l'est Toto le héros. Cette " feinte " fonctionne parfaitement. La preuve : les gens sortent du film profondément perturbés. En ce qui concerne le cinéma faisant appel aux images de synthèse, je n'ai aucun avis là-dessus. Il ne m'intéresse pas particulièrement. Mon monde s'est constitué autrement. Vous devriez poser la question à des gens plus compétents que moi dans ce domaine...