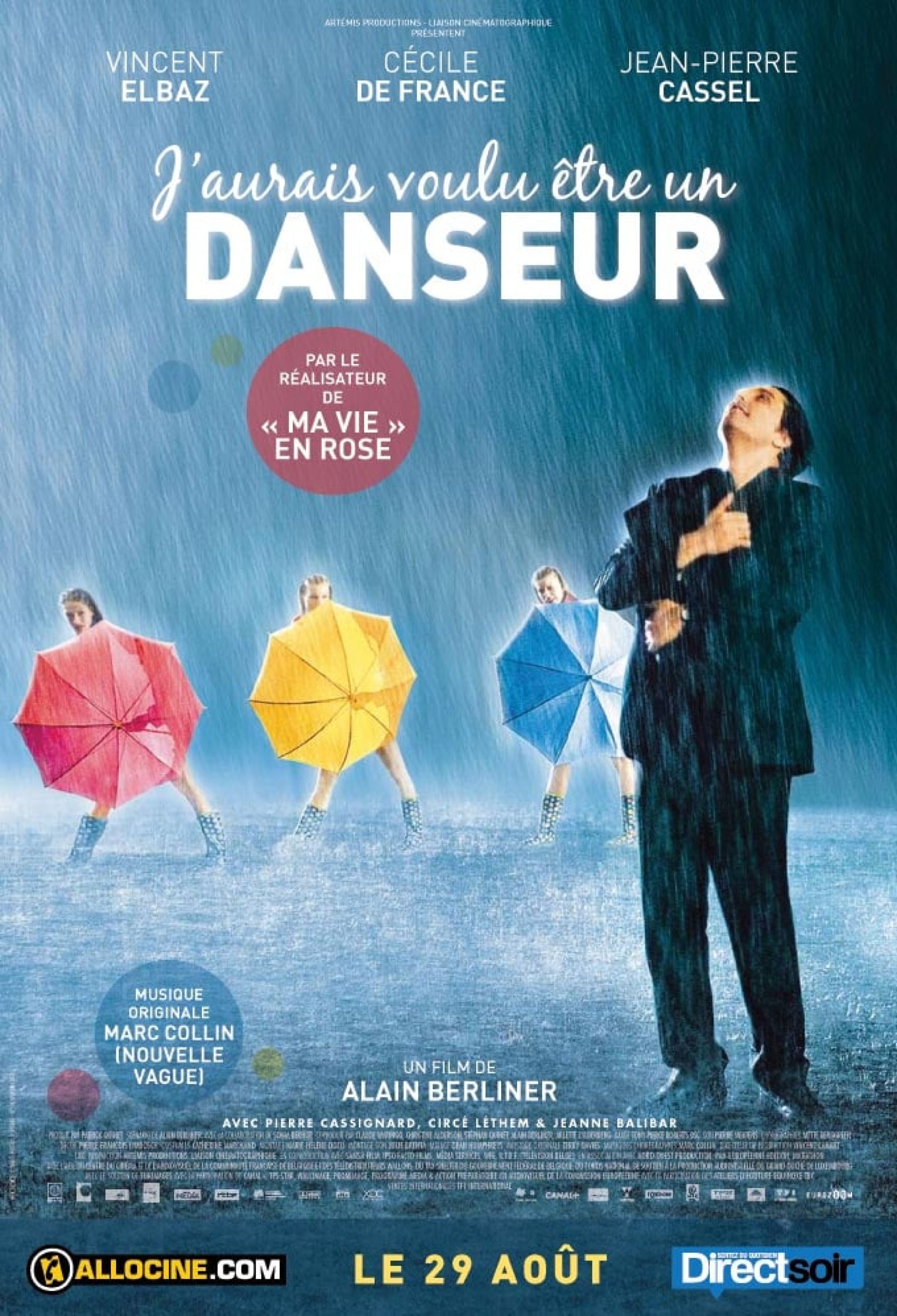

J'aurais voulu être un danseur d'Alain Berliner

Les terribles lumières de Broadway

À l'ouverture du film, un jeune homme, professeur dans un amphithéâtre futuriste, raconte l'histoire d'une famille où, de père en fils, les hommes ont déserté leurs foyers pour se consacrer à une passion folle, les claquettes. Autour de la figure de l'un de ses membres, celui qui mettra fin à cette malédiction, François, nous voilà transportés en arrière, à notre époque.

Le troisième long métrage d'Alain Berliner pour le cinéma est un film doublement ambitieux. D'abord, parce qu'il tisse son récit autour de plusieurs générations : la transmission, de père en fils, d'une passion destructrice et dévorante, tenue secrète de mère en mère, pour les claquettes. J'aurais voulu être un danseur, centré autour de la figure de François, est un film choral à mi-chemin entre psychanalyse et génétique, tragédie grecque et mélodrame.

Et c'est par l'extraordinaire scène où Gene Kelly saute dans les flaques d'eau, danse avec son parapluie et chante sous la pluie que ces hommes tombent littéralement sous le charme, envoûtés par Singin' in the rain, apogée par excellence du musical. Ambitieux aussi, le film l'est parce qu'il renoue avec cette grande époque de la comédie musicale américaine. Raconter un récit sur fond de toile musicale, broder dans la narration des numéros dansés, réécrire certains des passages obligés de Chantons sous la pluie, c'était aussi une gageure à une époque où la comédie musicale, si elle a connu ses beaux jours, est un peu laissée en marge d'un cinéma tout occupé de science-fiction ou de polar.

Et entre hier et aujourd'hui, que les danses marquent les échappées oniriques de François qui se projette en Gene Kelly et réinvente certains numéros, qu'il s'imagine carrément sur le plateau ou qu'on le voie dans ses répétitions et ses spectacles, Berliner réussit à adapter les numéros à l'univers de ses personnages et à leurs époques (un "Pump up the Jam" en final très surprenant et très élégant).

Avec une entrée en matière sur les chapeaux de roues, la mise en place de l'histoire de François jusqu'à aujourd'hui, avec ses récits qui vont et viennent entre hier, avant-hier et aujourd'hui, ces ellipses narratives, ces scènes loufoques et son rythme échevelé, le film commence comme une comédie, un puzzle drôle et enjoué où le mélodrame est tenu à distance. Mais il est annoncé, dès les premières images du film. J'aurais voulu être un danseur est, comme les autres films d'Alain Berliner, un peu duel, un peu composite, et derrière les couleurs franches et vives, des airs de légèretés ou de comédies, de plus en plus noir. Car dans ses films, on rêve toujours d'échappées. D'échapper à son corps, à sa famille, à son histoire, aux embouteillages pour les pavés luisants de la nuit où des femmes "colorent le monde". Et n'est-ce pas ce qu'incarne aussi la comédie musicale ? Même quand ces numéros chantés ou dansés sont coulés dans la narration du film, la danse ou le chant font toujours un peu irruption et on décolle, c'est l'improbable, l'échappée.

Échapper à son corps – et à sa vie tranquillement mise en place entre une jolie femme simple et un petit garçon adorable, un petit pavillon de banlieue et une carrière qui s'annonçait confortable -, c'est exactement ce que raconte J'aurais voulu être un danseur, où il s'agit bien ici de combattre la pesanteur du corps, celui qui fait continuellement irruption dans le réel, sa lourdeur, sa gravité, sa transpiration. Le corps mou de ce personnage (comme le lui renvoie Cécile de France), c'est le poids d'inertie du réel. Et Vincent Elbaz est justement merveilleux parce qu'il n'est pas gracieux. Son corps, un peu lourdaud, maladroit, se heurte à la gravité terrestre, l'impossibilité de s'envoler. Ce désir d'être danseur se lit, entre souffrances physiques et douleurs morales, sur son visage de plus en plus sombre. Jusqu'à la fin, où là, chez Pépé, dans cette cave close sur elle-même, baignée de bleue, de costumes noirs et de femmes aux longues jambes, là, le monde du music-hall peut soudain émerger. Le rêve prend vie entre les deux hommes (extraordinaires duos entre Jean-Pierre Cassel et Vincent Elbaz) qui enfin se reconnaissent.

Alors, l'ampleur du film, ses ambitions, son travail stylistique, ce qu'il noue entre désir d'évasion et comédie musicale, laissent admiratif. Mais comme le corps de Vincent Elbaz est le poids d'inertie de son rêve, le réel de J'aurais voulu être un danseur, l'ampleur de son récit, est un peu le poids d'inertie du film. Entre un brillant début, et une fin douce-amère, il doit se raconter : dans une forme de distance, alors, le film ralentit, semble s'enliser un peu dans sa narration, et même hésiter sur le chemin à prendre, le point de vue dans lequel se couler, celui des hommes qui rêvent ou celui des femmes qu'ils quittent. Après une première partie savoureuse; avant la troisième partie du film, où, peu à peu, émergent, dans le lieu clos du music-hall, l'émotion et la joie vibrante de danser, quand le fils retrouve le père, qu'un nom se transmet enfin de l'un à l'autre, ce nom de scène, ce nom du rêve, Gene Broadway. Peut-être que ce qui gêne dans J'aurais voulu être un danseur, c'est son titre qui, à la manière de ce mélange des genres, à la manière du film dans sa texture même, à la manière de son sujet, est lui aussi un peu paradoxal. Car finalement, François, dont on suppose qu'il est bien le sujet de cette phrase qui sonne comme un regret, y est pourtant bien arrivé, réussissant au bout du compte, à assumer son histoire, à se la réapproprier et à s'inventer.