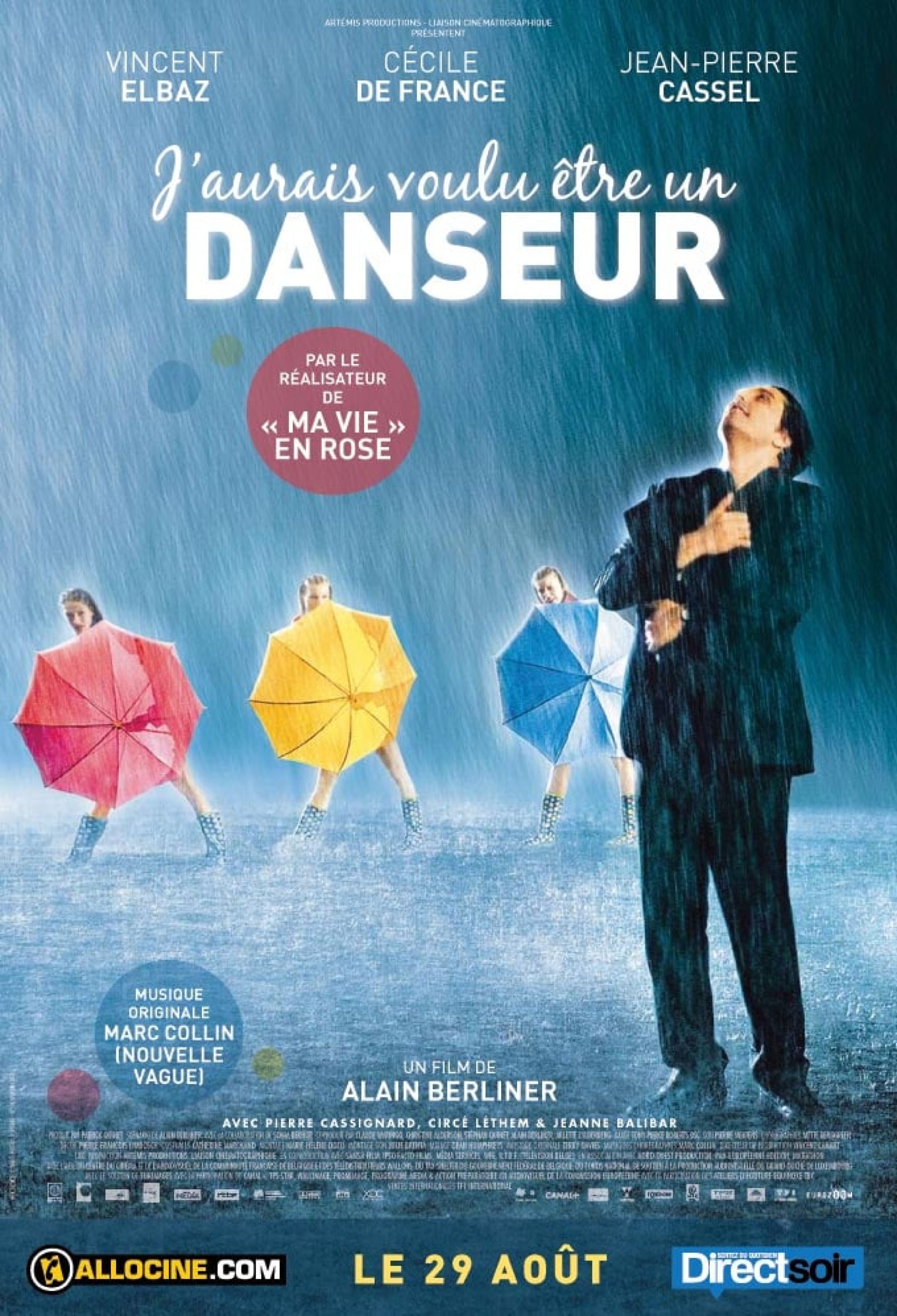

La comédie musicale

"En travaillant sur un scénario qui mêlait trois histoires, je me suis rendu compte que l'une d'entre elles me plaisait vraiment, celle qui racontait la transmission d'un secret de famille de génération en génération. Mais la répétition de ce secret était assez glauque et j'avais envie de quelque chose qui puisse partir un peu dans l'imaginaire. J'avais peut-être aussi tout simplement envie de réaliser une comédie musicale, et le moment était venu. J'aime mélanger les genres, et parfois des genres assez antinomiques. La comédie musicale est, en général, vécue comme un genre extrêmement léger et positif où, grosso modo, l'histoire n'est qu'un prétexte à une succession de numéros dansés. J'ai eu envie de tenter ce mélange entre un sujet plutôt dramatique et la comédie musicale. Je crois que Singin' in the rain représente, pour beaucoup de gens, la quintessence de la comédie musicale, et nous nous sommes dit assez rapidement qu'il fallait que le film tourne autour de Singin' in the rain en termes de numéros, mais aussi des couleurs. Mais la référence sous-jacente pour moi est le très beau film de Bob Fosse, All That Jazz, où un chorégraphe, au moment où il a une crise cardiaque, voit défiler toute sa vie en un immense flash-back. S'il est évident que J'aurais voulu être un danseur est un hommage à la comédie musicale, je ne voulais pas faire juste un hommage, écrire un film avec une trame très légère, remettre de la musique de Cole Porter dessus et trouver un super danseur de claquettes. J'avais, en même temps ,envie d'une histoire d'aujourd'hui. "

"Je voulais mélanger deux genres contradictoires, la légèreté par excellence et la prise de tête par excellence. Les transmissions, les répétitions, les sciences humaines, la psychanalyse, il y a là un côté défi qui moi, me motive beaucoup. Dès qu'on se met à mélanger des choses aussi opposées, il y a un défi à l'écriture, un défi au montage, un défi stylistique et les défis sont partout. Je me souviens d'une phrase de Stanley Kubrick où il disait que la question n'est pas comment filmer mais quoi filmer, le reste en découle. Et c'est la première question que je me pose : qu'est-ce que je vais filmer ? De là découle le style. Dans Ma vie en rose, tout le style visuel s'est fait à la préparation du film, quand nous nous sommes interrogés à partir du scénario. On ne se lève pas un matin en se disant "je veux filmer ça !". C'est tout un processus où une chose mène à l'autre et l'autre à la suivante etc. À un moment, cela fait un ensemble. Cela me poursuit un peu, même quand on me demande une pub. Mais c'est un gigantesque malentendu (rires). Comment dire ? Le sujet de Ma vie en rose aurait été différent, je n'aurais sans doute pas filmé comme ça et le film aurait probablement eu un tout autre aspect visuel. Quand je filme le Simenon, La maison du canal pour la télé, il ne reste rien de tout cela, c'est austère, en plan fixe, adapté au sentiment physique que j'ai envie de communiquer au spectateur. Et c'est un peu déstabilisant parce que je peux m'intéresser à des choses très différentes mais voilà, j'aime bien les trucs qui sont vraiment très différents. Et c'est vraiment du sujet que va naître la manière dont je vais le filmer."Mélanger les genres

Vincent Elbaz

"Vincent n'est pas un danseur, il aime bien danser mais c'est tout. La chorégraphe a vraiment essayé non pas de le faire rentrer dans une chorégraphie, mais d'amener la chorégraphie à lui. Cette position qu'il a, de boxeur, n'est pas du tout une position de danseur de claquettes, mais c'était celle qui fonctionnait avec Vincent car il a un peu tendance à se tenir naturellement comme ça. Elle a vraiment joué avec son corps à lui. Et elle a eu le temps de le regarder puisqu'on a travaillé pendant 5 mois avant de commencer à tourner. Pour ce personnage-là, je m'étais dit qu'il fallait quelqu'un qui ait effectivement conscience de son corps et qui habite son personnage de la tête au pied. Tous les acteurs diront qu'ils font ça, mais certains le font plus que d'autres. La tradition française est plutôt celle de Louis Jouvet, l'émotion, c'est le verbe. Dans la tradition anglo-saxonne, l'émotion n'est pas le verbe mais la manière dont on la figure de la tête au pied. Et Vincent appartient plus à cette seconde école. Il aime jouer avec son corps, avec son accent, sa voix. Je trouve ça très intéressant d'arriver à incarner à ce point un personnage. À la fin, en 5 ou 6 mois, il avait non seulement appris à faire un pas mais il pouvait le créer. C'était vraiment fascinant de voir son évolution. Parce qu'il faut des années pour faire un danseur, pour qu'il comprenne la mécanique du mouvement, qu'il se l'approprie."

Écriture et montage

"L'écriture du film a pris plusieurs formes. Au début, la forme du scénario était plus proche du film terminé. Entre temps, il y a eu tout un processus de financement où les gens ne se retrouvaient pas dans la manière dont les choses se mélangeaient. Au moment de tourner, nous avions un film assez linéaire. Cela marchait très bien à l'écrit. Mais je dois avouer que dès la vision du premier montage, il y avait un problème. Je me suis assez rapidement rendu compte qu'il n'y avait plus aucun plaisir de cinéma pour les spectateurs. Tout était donné, c'était beaucoup trop clair. C'est très étonnant pour moi encore aujourd'hui parce que le scénario – et c'est toute la différence entre un scénario et un film, et c'est là où c'est intéressant – ne donnait pas du tout ce sentiment de tout savoir. Avec Marie-Hélène Dozo, la monteuse du film, nous nous sommes retrouvés dans une position de monteur de documentaires : nous avions une trame globale, nous prenions la matière, et nous devions l'agencer. Et là, on ne peut plus tricher ! Les gros changements entre la version papier et la dernière version du film ont concerné les 30 premières minutes, et la manière dont le récit se met en place. J'aime bien montrer le film à des gens que je ne connais pas, qui sont recrutés par la production. Il n'y a pas encore la musique, il reste des fonds verts, l'image est cracra, ce n'est pas grave. On a quand même une réaction, et l'on sent assez rapidement finalement les endroits où ça coince, où ils ne comprennent pas, où ils s'ennuient. Nous avons fait trois ou quatre projections de différents montages avec des personnes différentes qui répondent toujours au même questionnaire. Au fur et à mesure des réponses et des projections, je vois ce qui s'arrange, ce qui ne s'arrange pas, ce que je considère comme relevant du détail ou du goût personnel. Et pour tout ce qui relève du goût personnel, c'est le mien qui l'emporte. Il faut bien qu'il y ait un chef quelque part, et c'est moi (rires) ! Mais pour tout ce qui freine la compréhension, l'entrée dans le film ou une éventuelle identification avec le personnage sur l'écran, j'essaie de corriger, quand j'ai la matière en tous les cas. Je trouve ça important qu'une relation s'installe véritablement entre le spectateur dans la salle et ce qui se passe sur l'écran, que l'un ne soit pas fermé à l'autre mais qu'il y ait un dialogue, un échange. "

La famille…

"J'aimerais bien faire un film un jour sur autre chose que la famille. Mais, je ne sais plus qui disait cela, qu'à chaque fois qu'on commence un film, on veut faire quelque chose de totalement différent de ce qu'on vient de faire et puis c'est étonnant de voir comment à un moment cela fait un arc de cercle (rires) et on est reparti en arrière ! On y est, on a fini l'écriture, on a mis en place le processus, mais on se rend compte que oui, ça prend une forme un peu différente mais fondamentalement, le sujet est toujours un peu dans les mêmes thèmes et les mêmes eaux.

Je sais que quand j'ai fait ce film américain, on m'a dit "Mais c'est un scénario que vous n'avez pas écrit !". Ce n'est pas à l'écriture du scénario que le film se fait, mais au moment où on le tourne et où on le monte. C'est là que notre style prend forme. Si l'on s'intéresse à une histoire et pas à une autre, c'est qu'elle a trouvé un écho en nous."

… et la transmission

"La première fois que je me suis intéressé à cette question de la transmission, c'est en découvrant dans un ouvrage que tous les hommes dans la famille de Charles Baudelaire, pendant un siècle, avaient abandonné femmes et enfants autour du sixième anniversaire de leur fils. À chaque fois, les mères, horrifiées, avaient caché la vérité à leur enfant. Et c'est la première chose que faisaient, à leur tour, leurs fils quand leur propre enfant arrivait à l'âge de six ans. Et tous étaient des militaires de carrières ! Cela s'appelle la psycho-généalogie. L'éthologie aussi s'intéresse à ce genre de problèmes, regarde vivre des individus et en tire des conclusions, des observations. Je me suis juste basé un peu sur ces livres-là. Et si, dans un coin de mon cerveau, j'avais comme référence Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, je ne suis pas le professeur Laborit, je n'ai pas non plus un tel bagage théorique… L'histoire de Baudelaire m'a frappé, j'ai découvert tout un tas d'anecdotes qui montraient qu'effectivement, on avait une forme de loyauté vis-à-vis des actes de nos parents, actes que nous ne connaissons pas. Les scientifiques estiment ainsi que nous pourrions avoir une sorte de mémoire à l'intérieur de nos cellules, une mémoire du corps qui nous amène à nous remettre dans des situations similaires à celles de nos parents.

Évident, la condition première est qu'il y ait un secret. Quand on cache pour ne pas faire de peine ou heurter, cela soulage celui qui ne dit rien - car pour l'autre, qui n'en sait strictement rien, ça ne change rien (rires). Mais c'est assez extraordinaire de voir à quel point les conséquences sont super destructives 10 ou 15 plus tard. "

Échapper à la réalité

"C'est vrai ! Ici, le personnage veut échapper à sa propre condition. Enfin, il croit qu'il le veut, mais il est poussé par tout ce qui vient de très loin. Et c'est vrai, ces gens ont envie de se réapproprier leur vie. Ils mettent en place un contrat avec leur femme et le rompent. Objectivement, ce n'est pas une situation très réaliste, ils poursuivent véritablement une chimère. C'est un comportement qu'on peut qualifier d'autodestructeur, qui l'est éminemment pour eux et leur famille. Et s'ils arrivent à trouver un univers où chacun peut s'exprimer artistiquement, où ils peuvent danser, même si ce n'est pas au Madison Square Garden ou devant les plus grandes caméras du monde, cette passion garde un côté cheap qui ne cadrera pas avec le rêve de leurs épouses. À un moment, dans Ma vie en rose, sa grand-mère dit à Ludovic : "Essaye de ne pas trop vivre cela dans la réalité, parce que ce n'est pas le moment, mais par contre, tu peux imaginer tout ce que tu veux." Dans le cas de J'aurais voulu être un danseur, c'est à partir du moment où ils veulent transformer ce rêve en réalité, que cela commence à poser des problèmes. "

Attaquer de front un seul genre ?

Oui, ça commence à me travailler. Mais c'est probablement que je ne l'ai pas encore fait, bien que La Maison du canal soit un film très réaliste. Quand j'ai commencé à aller au Musée du cinéma, il y avait deux genres que j'adorais, le film noir et le western-spaghetti. Le western-spaghetti, je pense que ça va être un peu compliqué pour un tas de raison (rires!). Mais un vrai film noir, ça, ça me tente vraiment. Ou un vrai mélo. Millions Dollars Baby est pour moi un vrai mélodrame. Mais pour installer quelque chose de très mélodramatique, il ne faut pas commencer à trop mélanger tout ça. Il faut que des choses épouvantables arrivent à tout le monde (sourires).