Cinergie : Votre premier film abordait déjà la thématique de l’eau bien que le traitement fut différent. Comment avez-vous abordé les questions d’images et la question de l’eau dans ce projet ?

Alice Moons : À l’origine de ce projet de fiction, il y avait l’idée de travailler autour de questions de l’eau d’un point de vue documentaire. Mais très rapidement, le projet a glissé vers une forme plus complexe, entre documentaire et fiction. Je voulais faire quelque chose de différent de mon premier film. Je suis partie du postulat qu’on ignore l’univers et le parcours de l’eau et encore plus lorsque l’on habite les métropoles. Cette première mise en mouvement m’a permise d’interroger ce qui se trame réellement sous nos pieds et de filer à contre-courant le parcours de l’eau. C'est une thématique évocatrice et je voulais en traiter les différentes dimensions, aborder son côté destructeur, violent, et en même temp, à travers les réflexions engagées sur le « dessous », sur ce qui se trame sous nos pieds, sur ce qui est caché et rendu invisible, je souhaitais parcourir la dimension de l’in-vu dans nos sociétés, c’est-à-dire ce qui est essentiel et que pourtant l’on essaie de cacher. C’est pourquoi je suis partie de la place que prend l’eau dans la ville au sens large, de son utilisation, à son parcours, son traitement, sa consommation, le contact que les citadins ont avec elle. Pour créer ce film, j’ai d’abord effectué une recherche documentaire avec des urbanistes spécialisés dans ces questions-là, mais aussi des citoyens sensibles à la question de l’eau, des hydrologues. Ces rencontres et discussions n’ont cessé de produire des effets sur la construction du film et m’ont permis d’envisager la thématique de l’eau sous une forme hybride à multiple focale, tant sur le plan de l’image que du traitement de la thématique. Par la force des choses, c’est devenu une fiction.

C. : Mais l’on retrouve un univers commun à votre documentaire Immersion, sur le plan de l’image, mais aussi sonore, le côté expérimental.

A.M. : Oui, on peut retrouver dans mes deux films la question de la perception sonore et sensorielle que j’essaie de faire ressentir. Ce travail autour de la perception me permet d’explorer tout au long du film la sensation d’enfermement et de cloisonnement. Je voulais travailler le personnage d’Iris comme celui de l’eau, en accordant les deux, en soulignant les points de rencontre. Car le personnage d’Iris est une femme qui étouffe, comme cette eau qui n’arrive pas à circuler et à voir la lumière.

C. : Comment avez-vous travaillé le personnage d’Iris ? Peut-on voir le rapport à l’eau comme une allégorie de la femme dans nos sociétés ?

A.M. : Je suis partie de réflexions autour de la question d’un mal-être, d’un ordinaire qui ne va plus de soi et qui peut engendrer des transformations : des transformations de soi sur soi, au contact de choses, au contact de personnes, et surtout d’une forme de retour au source.

Il y avait aussi cette sensation qu’on a tous vécue à un moment donné dans nos vies, de ne plus pouvoir respirer, de se sentir profondément enfermée et ancrée dans un chemin qui n’est pas le nôtre. Ce sentiment étrange qui percute nos vies nous permet aussi de nous raccrocher à ce qui nous tient en vie. L’idée était de travailler autour de ces sentiments contradictoires, qui tout à la fois détruisent et en même temps provoquent un élan vital émancipateur. Finalement, le personnage d’Iris effectue une forme de retour au source, au sens propre comme au figuré, elle parvient à enfin s’écouter, se voir, se faire face, mais aussi affronter ce qu’elle a d’enfoui en elle, ce qui n’est pas beau en elle. Elle parvient à se reconnecter à l’essentiel. Dans le film, on se retrouve dans la boue, dans la Senne, dans les égouts, dans tout ce qu’on essaie de planquer malgré nous mais qui ressort inexorablement. Je voulais travailler l’inconscient de la ville à partir de cette jeune femme architecte pour qui tous les jours est un combat.

Le personnage d’Iris a une symbolique de l’eau qui cherche son chemin, qui est bloquée par son boss, son boulot, qui n'arrive pas à faire entendre ses idées. Ce sont des choses qui me touchent, que j'ai vécues et que je vis encore, de se voir grandir dans un environnement masculin, ça peut être parfois difficile. Mais je voulais m’intéresser davantage à la transformation de cette femme, et voir comment l’extérieur, l’inconnu, cette créature qui symbolise l’eau, va engendrer des changements en elle.

C. : Finalement, il y a une question essentielle qui vous travaille depuis le début. J’ai envie de vous demander « pourquoi » l’eau ?

A.M. : Je suis très sensible à la question de l’eau et aux questions qui lui sont directement reliées. Je suis citadine et attachée à Bruxelles, et lorsque je voyage et découvre d’autres métropoles, ce qui me frappe immédiatement, c’est le mépris pour l’eau, la manière dont elle est traitée, alors que c’est le berceau de toutes les villes. Chaque ville s’est construite autour d'un cours d’eau. Mais tout a été enfoui pour des raisons sanitaires. Maintenant, dès qu’il pleut, on est affolé par les inondations car les sols sont hermétiques et imperméables et la direction des eaux converge vers le même endroit. Or, elle devrait nourrir les nappes et en former d’autres. Mais est-il possible d’intégrer cette eau parmi nous, de lui faire une vraie place ? Elle est précieuse, mais on ne s’en rend pas compte.

C. : Pouvez-vous me raconter votre expérience de tournage ?

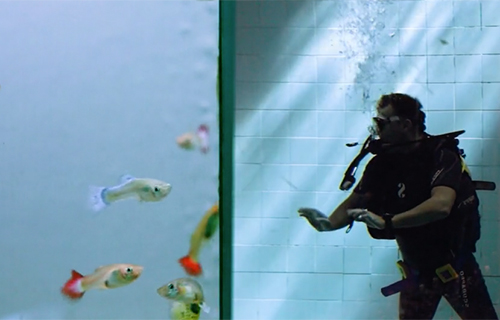

A.L. : Le tournage a duré une dizaine de jours, c’était très intense car nous avons alterné des jours et des nuits. Nous avons tourné dans les égouts de Bruxelles mais aussi sur la Senne. C’est vrai que c’est différent de la forme très hybride dans laquelle je suis allée pour le film Immersion, car c’était un projet qui nécessitait moins d’envergure, dans lequel il n’y avait pas besoin de toute cette logistique mais plus une relation privée de moi et l’image et le son. Mais la fiction engendre un rapport différent, on fantasme des images, des sons, des sensations, ça m’a permis de me renouveler d’une certaine façon. Sur une fiction, c’est aussi une temporalité différente : il faut maquiller, préparer le décor, etc. J’ai souvent été première assistante réalisation, et cette première expérience m’a forcée à prendre ce rôle de réalisatrice et de ne plus être dans cette logistique. Ça n’a pas été facile de changer de rôle. Mais ça m'a permis de m’ouvrir. Et puis, sur une fiction, il faut prendre sa place, il faut gagner sa place. Car nous n’avons pas beaucoup de modèles féminins sur un plateau. On se sent parfois vulnérable car nous n’avons pas l’armure, les codes, la place que les hommes prennent. Il est certain que l’on a moins de liberté qu’en documentaire, moins de temps aussi. J’aurais aimé pouvoir approfondir l’expérience en tant que réalisatrice, avoir le temps d’expérimenter des choses, de filmer l’eau, des images parfois encore plus poétiques et expérimentales.