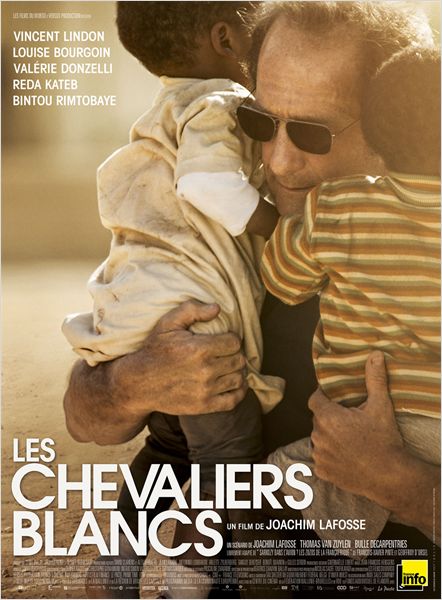

Joachim Lafosse réalise, avec Les chevaliers blancs, un film charnière dans son œuvre jusqu'ici axée sur les nœuds et les liens inextricables des affects familiaux. En choisissant d'inventer un récit à partir de l'affaire de l'Arche de Zoé, son cinéma trouve l'amplitude d'un thriller éthique et s'ouvre à des questionnements plus ouvertement politiques.

Rencontre avec Joachim Lafosse - "Les chevaliers blancs"

Cinergie : Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce fait divers pour que tu éprouves le désir de t'en emparer ?

Joachim Lafosse : J'ai d'abord entendu parler du récit médiatique. Et je me suis dit : « Quel objet de cinéma ! Quelle histoire ! Quel romanesque !» J'étais en train de terminer l'écriture de mon film À perdre la raison et je voyais là l'opportunité de continuer à travailler sur des personnages animés de bonnes intentions, mais qui vont vers l'enfer. C'est aussi une manière pour moi de réfléchir sur cette déconstruction du héros hollywoodien. À la base, il y a un type dont on se dit qu'il va sauver le monde et ce qu'il engendre est désastreux. Au fond, ces personnages sont mus par des idées qui leur font perdre le sens de l'altérité. Ils ne voient pas l'autre. Ces gens confondent le droit à l'enfant et le droit de l'enfant, qu'ils oublient totalement puisqu'au nom du droit d'ingérence, au nom du principe que « la fin justifie les moyens », ils se donnent le droit de mentir à tout le monde et on en voit les effets. Et puis, je cherchais depuis longtemps, le moyen de ne pas m'éloigner de ce qui me préoccupe et d'avoir un récit qui me permette de travailler avec un groupe d'acteurs. L'un de mes tout premiers films, Ça rend heureux, était un film de groupe, et j'avais adoré tourner avec plusieurs acteurs, faire des scènes de groupes, des repas... J'ai pu proposer à toute une partie de gens avec qui j'ai aimé travailler de me suivre dans cette aventure, Catherine Salée, Yannick Rénier, Jean-Henri Compère et Raphaëlle Bruneau... Je n'ai pas pu embarquer tout le monde, mais c'était déjà pas mal. Ils ont été de vrais alliés pour que le film ne soit pas un fiasco, à l'image de son sujet (rires). J'en étais très conscient tout au long du tournage, je ne cessais de répéter qu'il nous fallait être plus conséquents que les personnages qu'on filmait. Cela dit, je savais qu'il fallait un leader charismatique pour le rôle de Jacques Arnaud. Le charisme est le propre des gens qui entraînent dans de telles aventures.Vincent Lindon a toujours joué le défenseur de la veuve et l'orphelin, il incarne le type moral par excellence, alors je ne le remercierai jamais assez d'avoir accepté de jouer un type ambigu comme ça, de prendre ce risque-là. D'autant plus qu'il a été un partenaire de travail formidable, comme j'aime en rencontrer, c'est-à dire un acteur qui, avant tout, est un auteur. Il remet en question, il réécrit...

C. : Comment as-tu écrit ce film ?

J.L. : Nous l'avons écrit à plusieurs. D'abord avec Bulle Decarpentries puis en partie avec Thomas Bidegain. Thomas et moi avons mis l'histoire à plat et il m'a éclairé sur un axe à prendre. Quand on travaille avec un personnage narcissique qui ne se remet pas en question, qui part avec une idée et va jusqu'au bout, quitte à aller contre le mur, tout ce qu'il engendre est ce qui fait avancer le récit qui tourne autour de lui, les schismes qu'il crée, les conflits qu'il provoque, les enthousiasmes et les adhésions qu'il emmène... Bulle a souhaité quitter le projet et Thomas Van Zuylen l'a remplacée. Tous les deux, nous avons surtout travaillé les scènes, les dialogues. Et puis Vincent Lindon a rejoint l'aventure trois mois avant le tournage et ça a été à nouveau un long travail d'écriture et de réappropriation. Mais c'est un film qui s'est écrit jusque sur le tournage. Comme d'habitude, je n'ai pas voulu rencontrer les protagonistes de l'affaire. J'ai récolté ce qui existait dans la presse. Mais j'ai rencontré un pilote d'avion qui les a convoyés et qui a écrit un livre sur ce qu'il avait vécu. Je trouvais son regard assez juste. Le film ne ressemble pas du tout à son livre, mais il nous a nourri. De toute manière, la seule façon de respecter les protagonistes de cette histoire, d'être dans l'altérité, c'est d'assumer en toute franchise et en toute honnêteté qu'il ne s'agit pas d'eux, mais des fruits de mon imagination, des libertés d'auteur que je me suis données. Je trouve dégueulasse qu'on vende des films comme des vérités. Il n'y a pas de vérité. J'ai travaillé pour Striptease, j'ai fait un film pour eux. Après cette expérience, je serai toujours du côté de la fiction. Avec le documentaire, je pense qu'on vole toujours quelque chose. Les gens acceptent parfois d'être filmé sans se rendre compte de ce qu'ils acceptent. Les acteurs, eux, savent qu'ils vont donner leurs corps, leurs visages à une histoire... Ce terrain me convient. Je sais que je ne fais de mal à personne. C'est une sérieuse escalade en plus que d'affirmer qu'on suit un sujet que les gens connaissent. Ils vont au cinéma en pensant qu'ils maîtrisent l'histoire et vous jugent alors sur votre capacité à la mettre en scène, non pas sur votre capacité à inventer. Or tout est à inventer, les scènes sont à écrire, à jouer, avec justesse.

C. : Être juste est une préoccupation qui revient beaucoup dans ton cinéma.

J.L. : Je préfère la justesse à la vérité. Ceux qui croient détenir la vérité finissent par poser des bombes partout. Et je pense qu'aujourd'hui, on se prend des bombes et de la violence sur la gueule parce qu'on a été animé d'énormes vérités.

C. : L'argent est aussi omniprésent dans ton film. Est-ce que l'expérience du tournage t'a fait rejoindre cette réalité là ?

J.L. : On est sans cesse confronté à ces questions. Quand on fait un film dans un pays beaucoup plus pauvre que le nôtre, où les gens ont bien moins de moyens, on se retrouve dans la position des personnages qu'on filme. La manière dont on parle aux gens, dont on les paie, dont on a conscience ou pas de leur difficulté, est confrontante. On débarque avec nos moyens d'occidentaux, notre matériel, nos sous... Mais je pense qu'il faut être totalement franc avec les gens avec lesquels on travaille. Nous devions les payer correctement, non pas parce qu'on aurait une quelconque pitié d'eux, mais simplement parce qu'ils travaillent. Nous avons collaboré avec des Marocains, des professionnels qui gagnent très bien leur vie. Ils tournent beaucoup, sur de grosses productions qui viennent se faire au Maroc et ils sont très compétents. Et puis, nous avons travaillé avec une communauté de Tchadiens qui vivent au Maroc et qui sont vraiment en difficulté. Ils étaient heureux de faire un film qui dévoile combien il y a eu mensonge dans cette affaire, ce qui a été peu dit médiatiquement et ils ont été de supers alliés. Mais on ne leur a jamais fait croire qu'on allait leur faire gagner des fortunes, les ramener en France...

C. : Cette idée que « l'enfer est pavé de bonnes intentions », à la base de ton film, était aussi à l'origine de tes deux films précédents.

J.L. : Dans Élève libre, ce professeur veut le bien de son élève, sauf qu'il oublie la question de la limite entre transgression et transmission. Et il la franchit en voulant éduquer la sexualité de son élève comme un professeur de math. Dans À perdre la raison, ce médecin, parce qu'il a du mal à vivre seul, qu'il ne sait pas se détacher de cet enfant qu'il a adopté et fait grandir, va créer une forme d'emprise sur ce couple et va entraîner la perte de cette jeune femme. Donc, oui, à chaque fois en effet, des gens partent plutôt de bonnes intentions. Et je vais continuer à travailler sur ces questions-là.

C. : Si, dans Les chevaliers blancs, on n'est plus directement dans la famille, elle en est encore à l'origine puisque tout s’échafaude à partir de ce désir d'enfant. Et tout commence sur un malentendu.

J.L. : Ce n'est plus une famille dans un appartement qui s'entredéchire autour de la propriété ou autour de la possibilité de s'émanciper de la main mise d'un homme tout puissant. On est avant la famille, quand des gens se demandent comment faire famille quand ils ne peuvent ou ne veulent pas s'inscrire dans une filiation classique. C'est un désir qui me laisse très perplexe. L'adoption est quelque chose de très complexe. Il suffit d'interroger les psychiatres qui travaillent avec des gens qui ont été adoptés. Il vaut mieux être vigilant. Ici, au nom de la frustration, de l'absence d'enfant, on oublie le droit de l'enfant. La parentalité commence donc très mal. Il faut sacrément avoir oublié l'enfant qu'on a été pour pouvoir arracher un enfant à son pays, l'acheter pour 2000 euros et commanditer une opération transgressive de ce type-là. On l'a très peu commenté, mais les 300 familles qui ont versé de l'argent à Éric Breteau, ce qui lui a permis de mettre en place son opération, ne sont-elles pas des commanditaires ? Lui, a été jugé, mais eux ? D'autre part, la désaffection du politique aujourd'hui, la difficulté de s'y investir pour questionner la chose publique permet des initiatives privées du type de l'Arche de Zoé. Et le caritatif va l'emporter de plus en plus. Quand des politiciens applaudissent le caritatif, quelle défaite ! De cette désaffection là aussi, l'affaire de l'Arche de Zoé me semblait une source d'inspiration presque mythique dont il n'y avait plus qu'à faire le récit, à amener au cinéma.

C. : C'est ton film le plus clairement politique.

J.L : Je ne crois pas. La famille est pour moi le lieu de l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas parce que je m'éloigne de ce thème que ce film est plus politique. Les autres l'étaient aussi.

C. : Mis à part qu'ici, c'est l'idéologie que tu questionnes...

J.L : C'est-à-dire qu'ici, au nom de leur savoir, ces personnages s'arrogent le droit de décréter ce qui est bon pour l'autre. Ils savent mieux pour les Africains ce qui est bon pour les orphelins de ce pays et qu'il faut les amener en France. C'est un film sur les blancs, ce n'est pas un film sur les Africains. Je ne connais pas l'Afrique. Qui suis-je pour faire un film sur les Africains ? Ils parlent, ils font des films eux-mêmes. Et je n'avais donc pas le droit d'être larmoyant : faire pleurer sur des petits Africains, c'est les traiter comme des objets. Je n'avais aucune envie d'apitoyer sur la pauvreté, la misère... J'ai donc filmé les enfants en groupe. A l'exception d'Ismaël, l'enfant qui ne parle pas, mais montre son refus, ce qui me semblait intéressant de faire entendre. S'il y a bien quelque chose de problématique dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas demandé aux enfants leur avis. C'est aussi pour cela que j'ai choisi de faire sentir le récit depuis le point de vue des Africains. Ce sont les blancs qu'on regarde. On découvre les membres de l'Arche au moment où ils descendent de leur avion. On en sait aussi peu sur eux que les Africains qui les voient débarquer. On en apprend autant sur eux au fur et à mesure que leur plan se dévoile. Ça va plus loin, oui, que la question de la toxicité d'une famille... Je termine en ce moment un scénario où je pense que je vais pouvoir allier à la fois l'intime et le public. C'est une histoire qui tourne autour de l'affaire Dutroux, qui raconte à la fois comment nous avons vécu ça, et comment une famille l'a ressenti dans son intimité. Je suis heureux d'avoir trouvé un récit qui permette de confronter les deux aspects de l'existence.

C. : Ton cinéma avec Les Chevaliers blancs semble trouver plus d'amplitude, s'ouvrir tant d'un point de vue formel qu'en terme de production et de sujet.

J.L. : J'avais tendance à être dogmatique, à ne pas me laisser aller à ce que je racontais, à montrer plus mes idées que mes émotions. C'était une manière de me protéger, de me rassurer, de ne pas prendre de risques. Avant, il pouvait m'arriver de dire que j'allais faire un film en 80 plans... Et puis la rencontre avec mon directeur photo, Jean-François Hensgens a été déterminante. Nous avons eu envie de nous emmener l'un vers l'autre. Dans L'économie du couple, que je viens de terminer, cette amplitude se sent plus encore, je crois. Et puis Pialat, Cassavetes, sont les cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma, mais j'aime de plus en plus quelqu'un comme Sidney Lumet, l'un de ces auteurs qui n'ont jamais capitulé sur des questions complexes, qui ont toujours été fascinés par les acteurs, qui ont toujours essayé de rendre accessible la complexité, sans chercher à être populaire, à travers l'incarnation de personnages fascinants. Serpico, Douze hommes en colère, Une vie de chien..., quand je vois Pacino chez Lumet, les questions que son cinéma pose, notamment celles des limites de la loi, quand je vois comment ces films ont été aimés par le public, appréciés, compris, ces réalisateurs sont des références ! J'avais envie de rendre ce film accessible, d'aller chercher des gens qui ne sont pas de ma chapelle. Le grand plaisir, c'est quand même que des gens qui n'iraient pas voir ton cinéma y aillent finalement parce qu'il y a un acteur connu ou parce qu'on leur a dit que le film était plus accessible !

C. : En voyant Les chevaliers blancs, il m'a semblé justement que ton cinéma évoluait, des questions intimes de Cassavetes ou Bergman, vers celles plus ouvertement éthiques d'un Lars Von Trier ou d'un Michaël Haneke.

J.L. : Quand je faisais Elève libre qui pose la question de l'abus, Haneke était évidemment une référence, notamment son travail sur le hors champ, sa manière de filmer la violence. Mais je le trouve très défensif, très professoral. Et je n'ai plus eu envie de ça. J'ai retenu la leçon, cette nécessité d'être dans le hors champ quand on ne veut pas être rattrapé par ce qu'on veut dénoncer, mais tout en voulant rester avec les personnages comme peuvent le faire les Dardenne, Pialat ou Von Trier. Je suis assez adepte de Lars Von Trier. Je trouve que c'est un cinéaste ludique, qui s'amuse beaucoup. Les Idiots est un film que j'adore, qui me fait beaucoup rire. Dans la gestion du groupe, dans la gestion de la crise au sein du groupe, il y a des traces de Von Trier. En tous cas oui, Les chevaliers blancs marque une étape. Je ressasse, mais j'espère pouvoir donner plusieurs formes à ce qui m'obsède.