Pour l’édition 2018 du festival les Enfants Terribles à Huy, le jury presse a décidé de décerner le prix au jeune réalisateur belge Valéry Carnoy pour son court-métrage Ma planète. Un film surprenant par son humour cynique dont les personnages incarnent les heurts et malheurs de la vieillesse dans ce couple que tout oppose silencieusement. Henri, interprété par Jean-Michel Balthazar, boulanger d’une cinquantaine d’années, est en mal d’amour avec sa femme Marieke, interprété par la sublime Stéphanie Lowette. Un matin, après une énième dispute, il fait l’étrange rencontre d’Anita, une jeune photographe qui aime les formes imposantes de son corps. S’en suit alors un désir de reconquête de soi et de l’autre dans les méandres de l’art contemporain et de l’amour.

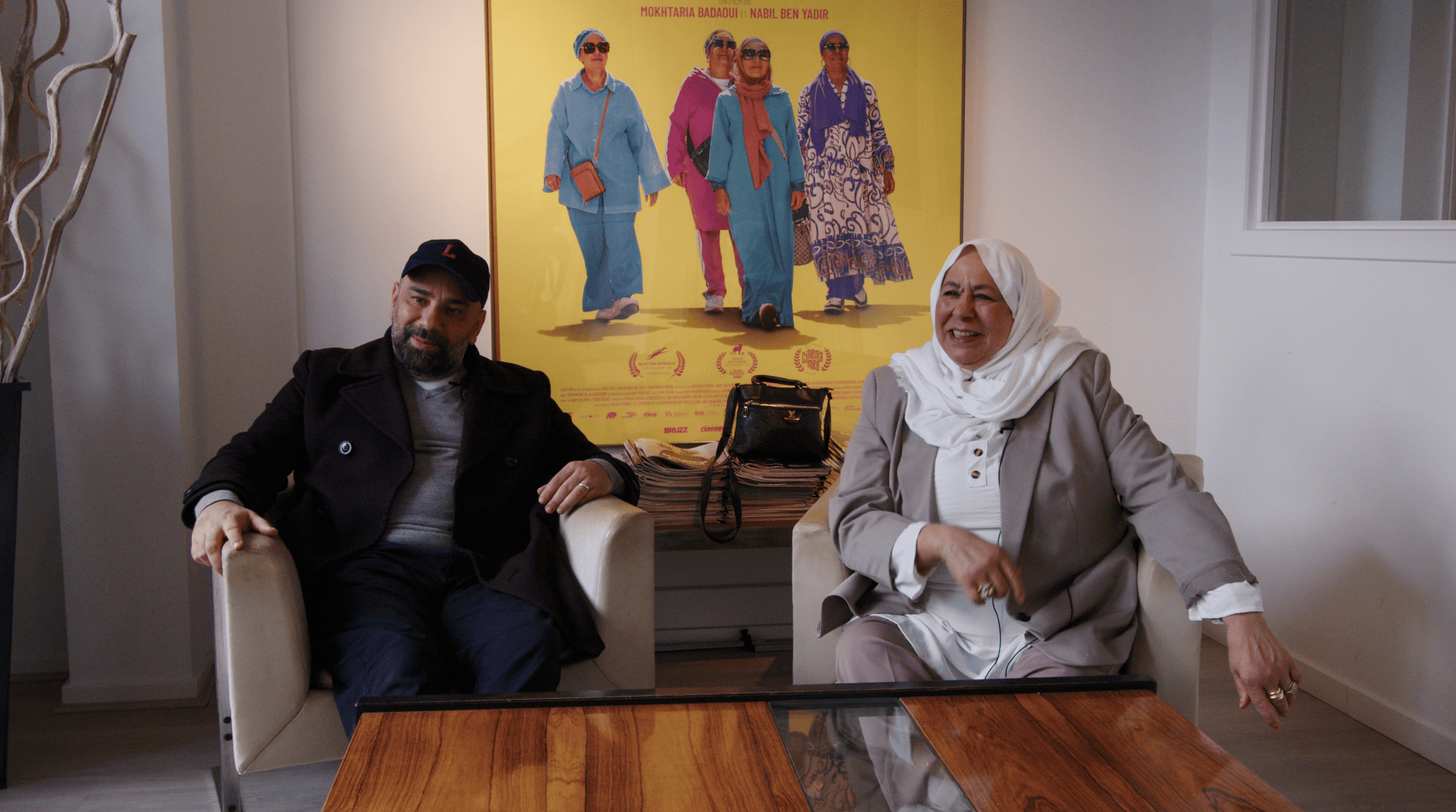

Valéry Carnoy, réalisateur de Ma planète

Cinergie : Peux-tu me parler de ton parcours artistique et académique ?

Valéry Carnoy : J’ai un parcours assez atypique. J’ai eu une adolescence un peu noire, j’étais une sorte d’ado intéressé par une seule chose : la fête et le contact social, toujours être dans le mouvement. Je ne m’intéressais pas au cinéma. Néanmoins, étant tout jeune, j’ai eu des problèmes de surdité. J'ai récupéré mon audition à l'âge de 8 ans. Avant cela, je vivais dans mon monde, mon univers, dans lequel je créais plein d’histoires. J’avais un rêve, presque secret, c’était devenir scénariste.

Dans ma famille, le parcours universitaire est extrêmement important et valorisé. C’était un impératif que je m’engouffre dans un parcours académique. Je me souviens que mon père me disait : « Fais des études à l’université qui te plaisent pour avoir un job et tu verras après. » J’hésitais entre philo et psycho. Dans la file d’inscription, j’ai choisi la psychologie. J’ai donc effectué trois années d’étude de psychologie générale et, durant ces trois ans, j’ai d’abord réalisé et participé à plusieurs concours vidéos. J’ai appris à manipuler quelques outils me permettant de me familiariser de manière autodidacte avec la technique. Entre temps, j’ai découvert l’Afrique grâce à ma mère. Ça été le déclic et la mort de ma naïveté. Mes voyages réguliers en Casamance, région problématique du Sénégal, et qui était à l’époque en guerre, m’ont donné l’envie de m’exprimer à travers la vidéo.

Avec les gens que j’ai rencontrés, j’ai décidé de faire un documentaire sur place avec ma première vraie caméra de cinéma. Je voulais montrer, naïvement peut-être, que la Casamance était pleine de vie et de rythme malgré les restes du conflit. Je voulais filmer ses artistes.

J’ai ensuite fait mes concours à l’INSAS. J’étais passé en 5ème année de psychologie à l’ULB et j’étais en stage comme psychologue dans un centre de toxicomanie. Le fait d’avoir filmé sur le terrain en Afrique m’a conforté dans mon choix qui s’est porté sur la formation en technique de l’image et non en réalisation. J’avais envie de maîtriser un véritable outil. L’INSAS m’a ouvert ses portes.

J’ai ensuite réalisé Genêt, un film pour l’architecte Bruno Erpicum, sur l’architecture contemporaine mêlée à la danse. Il voulait qu’on découvre son architecture à travers une narration. J’ai donc choisi la rencontre de deux danseurs dans une de ses maisons. C’était mon deuxième film en tant que réalisateur.

En 3e année, l’idée m’a pris de repartir en Afrique avec une équipe. Je voulais faire un film, de fiction cette fois, sur la magie noire en Casamance. C’était un gros problème sur place. Je devais souvent me balader avec des gris-gris pour filmer certaines personnes. C’est une zone animiste, catholique et musulmane. Il fallait toujours acheter ceci ou cela. Un jour ma mère a du sacrifier des agneaux car, selon nos amis Cassasiens, la maison avait été maraboutée et elle était devenue « dangereuse ». C’est devenu le point de départ du scénario et du projet Fétiche.

Faire de la réalisation devenait alors une évidence de plus en plus prégnante pour moi. L’INSAS ouvre à ses étudiants la possibilité de faire un film lorsque tu es dans une autre section que réalisation. En effet, la sélection s’effectue sur concours avec des conditions relatives et nécessaires pour prouver que l’on peut faire un film du niveau de 5e année de réalisation et de passer la commission de films. C’était une bonne manière de faire le switch vers la réalisation.

C. : Peux-tu me raconter la genèse de Ma planète?

V.C. : C’est un projet assez comique à l’origine et tragique aussi. C’est un film qui démarre sur une anecdote. Je sortais de psycho et pour moi le cinéma était quelque chose d’intellectuel, il fallait que ce soit des concepts… Mon père me disait toujours que je n’étais pas universel, que j’étais incompréhensible, que mon cinéma emmerdait tout le monde…Je l’ai écouté et j’ai commencé à tirer mon inspiration dans des anecdotes que j’aimais raconter et qui faisait écho.

Ma planète, c’était une anecdote marrante qui m’avait particulièrement touché mais également une réponse à mon père. Mon ex-copine était photographe, elle avait envoyé une série de photographies à un curateur d’exposition pour le Knokke photo festival. Il a totalement flashé sur un de ses clichés et a décidé de l’imprimer et l’exposer en format géant (20m2). Cette photo c’est celle du ventre nu et imposant de son beau-père, Henri, pâtissier de profession. Ça me faisait rire de l’imaginer dans un musée de photographie contemporaine à Knokke le Zoute, face à son gros bide. Je lui ai un jour demandé comment il avait vécu ce moment, il trouvait ça bizarre mais ça plaisait à sa femme. C’était le principal.

C. Tu arrives à mobiliser des moments faibles de la quotidienneté, des réminiscences du passé que tu portes à l’écran avec une exigence cinématographique, des éléments très visuels.

V. C. : Toutes ces petites anecdotes sont autant de moments d’inspiration que l’on vit pleinement et que l’on kiffe à fond. Je les vois chacune comme des moments de cinéma, et je les amplifie avec mes codes et la narration que je connais pour qu’ils trouvent pleinement leur place à l’écran.

C. : A quel point la psychologie influence ton cinéma et tes personnages ?

V. C. : La psychologie clinique a juste influencé mon premier film et c’est de loin le plus mauvais. J’ai du mal avec la forme très analytique et catégorielle de la psychologie clinique. Ce qui m’a influencé, c’est plutôt la psychologie sociale. C’est la psychologie du groupe visible, elle se focalise sur les interactions et les rapports sociaux et hiérarchiques qui définissent un groupe. Pour le cinéma c’est très utile. Lorsque je suis dans un café, j’observe la relation du barman avec les vieux clients, les nouveaux, etc.

Ce sont des outils pour rencontrer l’altérité et comprendre les différences interpersonnelles, ça me permet de rencontrer des gens et de mieux prendre en considération les liens, l’espace et le contexte qui les lient entre eux.

C. : Comment as-tu travaillé la dialectique du couple dans Ma planète ?

V. C. : Dans mon film, je ne dis pas que le couple va réussir à surmonter ses problèmes. Le film est assez cynique, il se passe cet événement positif mais on ne sait pas si ça va vraiment re-fonctionner entre eux. La chanson L’Amour, l’Amour de Mouloudji est très significative par rapport à cette idée cyclique, un éternel retour des choses et du même.

C. : Tu es technicien de l’image, je comprends mieux aussi l’esthétique du film et les choix opérés.

V. C. : Oui j’ai choisi et réalisé les décors… j’ai essayé de choisir des lieux pour qu’il y ait constamment des points de profondeur, de la perspective.J’ai travaillé avec deux personnes à l’image car à l’INSAS on est encore à la vieille école : un étudiant ne se soumet qu’à la photographie et l’autre au cadre. Avec Hugo Brilmaker ont voulait créer une lumière naturaliste, très douce, pour contraster avec l’ambiance tendue du couple. Par opposition, dans le musée d’art contemporain, la lumière se colore, elle devient plus dure et plus électrique.

Par contre, c’est la première fois que je lâche le découpage à ce point-là. D’habitude je le fais seul. Arnaud Guez, mon cadreur, qui est un grand cinéphile, contrairement à moi, m’a apporté un nouveau regard sur mon film. Avec sa collaboration, j’ai commencé à penser le film en terme de narration de cadres. Chaque plan devait raconter quelque chose. Je ne voulais pas réaliser des images esthétisantes et décadrées, comme à mon habitude.

Pour l’anecdote, le film fait 24 minutes et il n’y a aucune scène de coupées, sauf cinq répliques. Nous avons tellement travaillé le découpage et le scénario tous ensemble que le film a été monté en deux semaines. A part la scène d’ouverture qu’on a énormément modifiée et dans laquelle on a supprimé les répliques pour laisser place au silence, le reste du film s’est tenu aux répliques et scènes présentes dans le scénario (et quelques impros dont Wim Willaert et Jean-Michel Balthazar ont le secret).

C. : On décèle dès la première scène, des conflits internes assez forts, des malheureux malentendus…Lorsqu’ il rentre dans la pièce pour lui annoncer quelque chose, elle a ses écouteurs. Il la désire mais plus elle, on sent une frustration.

V.C. : La scène d’ouverture est la scène que j’ai eu le plus du mal à écrire. Mais elle est très représentative du reste du film. Les malheureux malentendus arrivent généralement lorsque les deux personnes évoluent chacune de leur côté, ils ne sont déjà plus en connexion et en sollicitude l’un envers l’autre. Le contact est brisé.

C. : Est-ce que tu as voulu faire un film d’amour ?

V.C. : Oui, c’est un film d’amour. C’est presque un drame amoureux mêlant de la comédie. Pour moi, l’un n’existe pas sans l’autre dans une relation amoureuse. Il y a toujours des désillusions, mais ces malheureux malentendus sont aussi drôles.

C. : Les personnages vivent-ils selon toi dans le souvenir de leur propre relation ?

V.C. : Les moments de rencontres sont très forts, on y repense souvent, on puise souvent dans les beaux moments de la relation. Henri est passif et se fige là-dedans. Pour Marieke cela ne suffit pas, elle veut se faire surprendre.