Après le retentissement de L'Amour du désespoir, un film en vidéo de 30', aussi surprenant que réjouissant surtout l'orsqu'on connaît les conditions dans lesquelles il fut réalisé et qui fut primé en 1995, à Filmer à tout prix, on aurait pu croire que Taylan Barman et Mourad Boucif, les deux réalisateurs s'en tiendrait au documentaire socioculturel. Pas du tout. Encouragé par Micheline Creteur, figure emblématique trop tôt disparue, à dévoiler les injustices d'une société qui s'efforce trop souvent de les dissimuler derrière de multiples paravents institutionnels, ils réalisent le fulgurant Kamel et sautent allégrement du documentaire à la fiction. Hop ! Qui sont ces deux phénomènes issus de l'immigration, en marge de la marge qu'est le système artisanal de notre cinéma qui tolère déjà pas mal de singularité dans son paysage chahuté. Double portraits.

Entrevue avec Taylan Barman et Mourad Boucif

Taylan Barman : "Je suis né en Turquie, pendant les vacances de mes parents (rires) Ils vivent en Belgique depuis plus de quarante ans. Mes premières expériences du cinéma se sont faites grâce à la télévision, aux chaînes publiques, le câble est venu par la suite". Plus tard à l'adolescence Taylan se dirige vers les salles de cinéma. à une époque où les petites salles de quartier existaient encore. Tintin et le lac au requin, projeté dans la salle de gymnastique de son école. "C'est un souvenir qui m'a marqué. Ce qui m'a frappé c'est la convivialité entre copain de classe, et aussi le fait que le film soit en couleurs puisque à l'époque la Télé était en noir et blanc. Ce furent mes premières expériences cinéma sur grand écran. A l'époque on regardait davantage la télé car elle était plus accessible". Ses parents ne l'emmenant pas au cinéma. Ce sont ses frères (il est le cadet de six enfants) qui s`en chargent lui faisant découvrir les petites salles de quartier. "De temps en temps on allait voir des dessins animés de Disney. C'était un petit peu magique. C'était l'époque de Blanche neige et de Cendrillon. " Vers 14-15 ans il va en salles avec des copains de son âge. On allait voir des films d'action américains. On était fort influencé par ça. Par ailleurs je louais beaucoup de K7. Je me souviens d' Il était une fois l'Amérique. Tout ce qui était lié à la mafia nous intéressait. Les trois épisodes du Parrain. Les films dans lesquels jouait Al Pacino. A travers les personnages qu'il interprétait, on éprouvait une sorte de fascination. C'était des personnages en marge de la société comme nous l'étions un peu aussi.

Il y a une grande part d'inconscience lorsque j'ai commencé à faire des films. Ce n'est pas une vocation ni un souhait. C'était un hobby. Lorsque j'ai rencontré Mourad Boucif, on s'est dit : pourquoi pas ? Son père avait une caméra. On était fasciné par les films. On voulait en faire. C'était un jeu entre nous. Il n'y avait pas d'intention professionnelle, c'était purement ludique. On pourrait le voir ainsi : ça nous occupait. On jouait avec une caméra au lieu de jouer au foot".

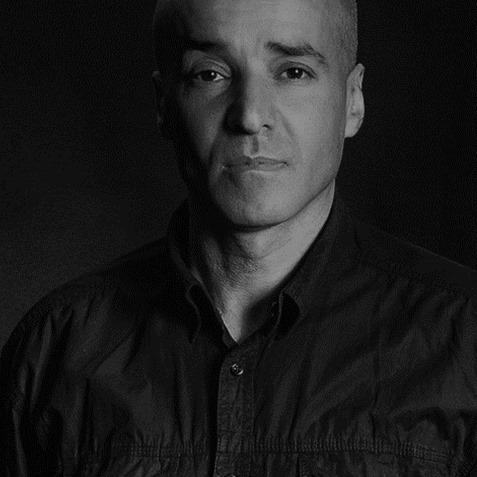

Pendant la conversation, Mourad Boucif, est entré, la veste noire en nylon trempée. Le Temps de s'ébrouer et il enchaîne :

"Bien que né en Algérie, je suis marocain. C'était dans les années soixante, une époque où beaucoup de marocains vivaient en Algérie. Puis lorsque les relations entre les deux pays se sont dégradés, beaucoup ont dû quitter le pays. Mes parents ont décidé d'émigrer à la suite d'un appel d'offre à la main d'oeuvre en Europe. On a d'abord été en France. Puis en Belgique car la famille de mon père était ici. Ils sont venus à Bruxelles directement".

Ses premiers souvenirs de cinéma se portent sur des images de films familiaux vus à la télé, les inoxydables Louis de Funès ou la série de La Septième compagnie qui à permis à Jean-Marie Poiré de faire ses débuts au cinéma comme scénariste. Et, puis il y a les projections scolaires qui ont pallié au fait que sa famille n'était pas trop cinéphile. celle-ci se contentant du film programmé en prime time par la télé.

"Lorsque je suis devenu adolescent j'ai commencé à aller au cinéma avec des copains. On voyait les films à l'affiche, comme Star Wars. En fait on voyait les films qui sortaient dans les grandes salles. C'était un petit luxe. Mais je n'avais pas vraiment la grande passion pour le cinéma. C'est venu par la suite." Mourad, comme Taylan, subit la fascination du cinéma de la Little Italy New-Yorkaise, par les grands classiques italo-américains de Martin Scorsese, de Brian de Palma, d'Abel Ferrara. "On vient de famille populaire, la rue y joue un rôle important comme dans Main Streets ou Taxi drivers. On retrouve ces éléments dans ces films où les marginaux de la rue côtoient les mafieux, où les bandes de copains se forment comme dans Il était une fois l'Amérique.

Mon père avait acheté une caméra. On la piquait. D'ailleurs maintenant on n'en a toujours pas de caméra nous-même et lorsque qu'on doit faire des repérages, on la pique encore ! Je ne sais pas pourquoi il en avait acheté une. Sans doute pour immortaliser les réunions familiales. Au début, comme l'as dit Taylan, on filmait des petits trucs : des matchs de foot, des copains ensuite on s'est mis peu à peu à faire des petits films dont on imaginait l'histoire. On devait avoir 17-18 ans. On y retrouvait l'aspect de notre vécu, une minorité immigrée, bandes de quartier et puis on s'inspirait des films qu'on voyait. On s'identifiait aux personnages. On était avec une bande de camarades.

Ensuite, je suis devenu bénévole dans le monde associatif. La Communauté française, dans le cadre de "filmer à tout prix" a organisé un concours en 1995. Il fallait faire partie d'une association, car ce n'était ouvert qu'aux associations. Comme on connaissait Quartier Maritime, la Maison des Jeunes de Molenbeek, on s'est associé avec eux. On a créé des ateliers vidéos. On a sensibilisé les jeunes puisque c'étaient eux les acteurs. On disposait d'une caméra en prêt : un petit caméscope JVC. On a rajouté un petit micro et on a tourné de manière "sauvage", avec une trame. Chacun y donnait de sa personnalité, apportait son vécu. Ce qui nous plaisait c'était capter les images. Il y avait toujours ce contact avec la rue. On filmait inconsciemment. C'est par la suite qu'on a découvert que toutes ces images avaient une forme filmique. Puis on a proposé L'amour au désespoir au concours et on a vraiment été halluciné par les réactions du public. Les gens étaient touchés par rapport à ce qu'on avait dit. Le film parlait d'exclusion sociale. Les retours qu'on recevait allaient bien au-delà des images. La façon dont les gens décodaient était vraiment différente de la façon dont nous, on décodait.

Grâce au film, j'ai été engagé dans la maison de jeunes. On voulait aller plus loin. Continuer à tourner des films. Et puis il y a eu un des jeunes qui était toxicomane et qui est décédé. On a repris les mêmes personnes pour refaire un film. On avait un bon outil pour sensibiliser les plus jeunes aux fléaux de la drogue. Et Kamel est devenu une fiction de 70'. Le film a touché un public encore plus large. Il y a beaucoup secoué. Le but était toucher les jeunes du quartier, du coup tous ceux qui y ont participés se sont complètement impliqués dedans. C'était presque comme un documentaire, on a été dans les familles, chez les jeunes, à la police. La première projection a été un grand moment d `émotion. S'en est suivi un débat, qui était aussi très émouvant. C'est à cette époque qu'on a rencontré beaucoup de professionnels du cinéma, qui nous ont poussé à continuer. On a rencontré les frères Dardenne, qui nous ont apporté une aide à la finition. Le montage était déjà fait mais il fallait mieux le mixer, et puis le diffuser aussi. Ils ont fait un travail de post-production professionnel. Le film a été montré sur le petit écran et on a pu toucher un public plus large. Taylan nous parle alternativement, l'un complétant l'autre nous laisserons donc à leurs propos son aspect polyphonique.

"On s'est dit qu'on voulait alors passer au cinéma à proprement parler. On a réfléchi, on s'est renseigné, on nous a proposé de rentrer un dossier à la commission. Il fallait découvrir un producteur. On rencontré Hubert Toint. Il a dit oui immédiatement.

Notre intention était de réaliser Au-delà de Gibraltar en pellicule. On s'est rendu compte que le 35 mm était inaccessible. On s'est tourné vers le super 16. mais après concertation, on s'est dit que la Vidéo Bétacam était plus appropriée à notre méthode de travail. Ça nous permettait de tourner beaucoup plus et de prendre plus de risque. Il y avait aussi le soucis de ne pas les déstabiliser les interprètes et, enfin on désirait garder une approche documentaire. D'où le fait de disposer d'une équipe la plus réduite possible afin d'éviter d' impressionner les non-professionnels. Au début, on sentait dans les premières prises que les jeunes était impressionnés. Le but étant de prendre des personnages qui ressemblaient vraiment aux gens. on s'est concentré sur le choix des personnages.

Lorsque nous leur parlons de la scène de l'émeute qui à fait dire à Philippe Reynaert dans TéLéCiNéMa "qu'une émeute on sait comment la faire démarrer mais pas toujours comment l'arrêter (rires)". Ils nous expliquent pourquoi ils ont ellipsés en grande partie la séquence. "On a eu une discussion par rapport à la "baston". On voulait être authentique, on préférait éviter le spectaculaire. On voulait casser ces clichés de bagarre de rues, qui montrent les jeunes souvent issus de l'immigration dans des actes d'une violence spectaculaire, où l'on privilégie le sensationnel sans jamais aborder le fond des choses. Ce qui nous importe est de témoigner de la réalité. Le but étant de mieux cerner ce qui se passe, leur principale préoccupation est de survivre. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'amertume."