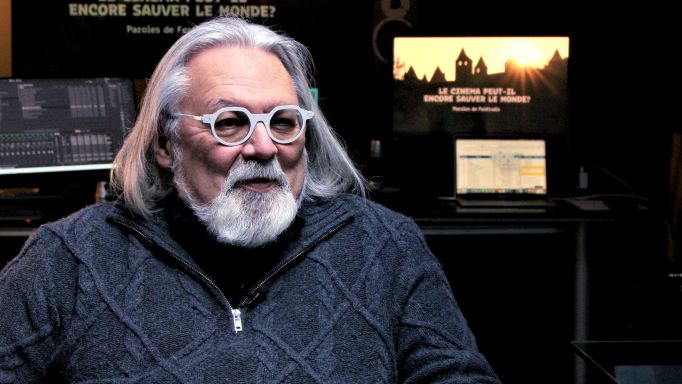

“Le cinéma reste un outil formidable pour défendre la démocratie”

Avec Le Cinéma peut-il encore sauver le monde ?, l’homme aux lunettes blanches signe un retour engagé à la réalisation. Cosigné avec Serge Nagels, ce documentaire prolonge son travail aux Rencontres du Film PolitiK de Liège et interroge le rôle du 7ᵉ art dans une époque secouée par les populismes.