Un entretien avec Ursula Meier ne se passe pas dans la routine habituelle d'un hôtel. Elle aime trop les sentiers autour des grands boulevards pour qu'on ne lui propose pas de circuler dans ceux du jardin Botanique, à Bruxelles, et de s'arrêter sur un banc autour du tropisme des plantes que l'on voit peu dans les villes modernes. De noir vêtue, son paradigme, elle nous parle de l'argent (pas seulement chez Robert Bresson) lequel circule de plus en plus vite, du cinéma (Freddy Murer, Alain Tanner, John Cassavetes) et de qui donc ? De Voltaire, et de son tunnel secret pour aller en Suisse. Questions réponses pour Cinergie.

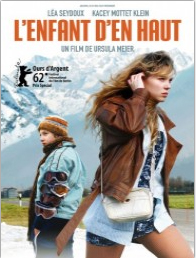

Entretien : Ursula Meier L’enfant d’en haut

Cinergie : Pourquoi avoir intitulé ton film L’Enfant d’en haut quand ton histoire est tellement celle d’un enfant d’en bas ?

Urusla Meier : J’aime bien jouer avec les titres. J’ai fait un téléfilm pour Arte qui s’appellait Des épaules solides. C’est l’histoire d’une jeune athlète qui pousse son corps à bout dans le déni de ses désirs, de ses douleurs. Elle croit qu’elle a les épaules solides, et elle découvre qu’elle ne sont pas si solides que ça. J’aimais bien que le titre renvoie à une image que le personnage a de lui-même. C’est la même chose pour L’enfant d’en haut. Simon est effectivement un enfant d’en bas, mais il s’invente en même temps toute une vie imaginaire dans cette riche station de ski. Il s’invente enfant aimé, aimant, de parents riches, hôteliers… Et s’il est ancré dans une réalité sociale, ce film est quand même pour moi un film où la part d’imaginaire est tout aussi importante. J’aimais bien que l’on soit dans cet espace-là, l’imaginaire de Simon, toutes les histoires qu’il se raconte.

C. : Dans Home, tu travaillais une sorte d’horizontalité frontale avec deux espaces qui s’affrontaient. Il y avait d’ailleurs quelque chose du western que l’on retrouve dans L’enfant d’en haut, mais tu travailles cette fois en termes de verticalité. . .

U.M. : Quand j’ai terminé Home, j’ai eu très vite cette idée de verticalité. Je me disais que je venais de faire un film horizontal et que j’allais faire un film vertical. Et je ne sépare jamais la forme et le fond, il y a une espèce d’alchimie qui opère dès le début. Le fond et la forme, un peu comme le big bang, naissent ensemble. Ensuite, ça explose, et j’écris le scénario. Et j’avais cette idée dès la genèse du projet. Et c’est vrai, il y a quelque chose pour moi aussi du western dans cette plaine. Elle est très imprégnée d’un univers américain, encaissée, coincée entre ses montagnes, avec de longues routes droites. D’ailleurs, parfois tu débarques dans des bars, on dirait des saloons ! Il y a même des lieux où on se croirait aux Etats-Unis. C’est assez dément.

C. : Tu avais envie de faire une espèce de western autour d’un petit lonesome cowboy ?

U.M. : Mais il y a de ça (rires) ! C’est un gosse de 12 ans qui se comporte parfois avec sa sœur comme un adulte, comme un mec, avec une espèce de virilité… II joue au petit gars, au père, au frère… D’ailleurs, on le voit souvent torse nu et il est très frêle. J’aimais bien jouer sur le contraste entre ce petit corps fragile et ce gamin qui se prend pour un adulte.

C. : Est-ce qu’il n’est pas aussi un petit Robin des Bois ? Tout le monde vole tout le monde mais, après tout, les riches volent aussi les pauvres.

U.M : Oui, tout le monde vole tout le monde. L’argent passe de main en main, des enfants de la plaine à Simon qui revend son matériel, ensuite à Louise, après à l’Anglais. Et en vendant 4 francs suisses une belle paire de Ray-Ban, Simon rééquilibre un peu le haut et le bas à sa manière (rires). Mais c’est tout le film qui est en mouvement. Je disais que Home est l’inverse d’un road movie. L’enfant d’en haut, c’est une « télécabinemovie » (rires) ! Le lieu qui est central ici, ce n’est ni le haut, ni le bas, mais l’entre-deux que symbolise, que circonscrit réellement la télécabine suspendue entre deux espaces. Cette télécabine, c’est presque la maison de Simon. Ce sont d’ailleurs les trajets qui rythment le film, qui lui donnent son battement de cœur. Et c’est aussi dans ces moments-là que Simon se sent le mieux. En revoyant le film, je me suis dit « C’est marrant, c’est là qu’il compte son argent, là qu’il s’endort enfin » - parce qu’il travaille tout le temps -, là qu’il rêve, rigole, se détend les pieds… Il est bien dans cette cabine, et je crois que ce n’est pas pour rien. Il est suspendu, ni en haut, ni en bas. C’est quand même l’histoire d’un gosse qui cherche sa place. J’aime bien que le film finisse pile poil entre le haut et le bas d’ailleurs. Je ne m’en étais pas rendu compte en le faisant, mais un croisement de télécabine se fait forcément au milieu. Le film s’arrête vraiment entre les deux.

C. : Et en étant ni en haut ni en bas, il est aussi au-dessus, ou à côté de tout ça ?

U.M. : Absolument. Il est suspendu par ce fil, par ce cordon ombilical, on peut dire. Mais j’ai vraiment pu moi aussi me suspendre à ce fil et écrire l’histoire à partir du moment où, à l’écriture, et même avant, j’ai compris ce qui allait tendre le film : ce câble de téléphérique suspendu entre le haut et le bas. Et j’ai besoin de comprendre très tôt ce qui va tendre le film, ce qui va le tendre à tous points de vue, pas qu’en termes de rythme au montage, mais au niveau de la tension de l’écriture.

C. : Il n’y a pas que l’argent qui circule dans le film. Si Simon est une espèce de funambule qui risque tout le temps de se casser la gueule, le film raconte beaucoup une circulation des corps, des affects, des rôles, des places… Il me semble aussi que L’enfant d’en haut filme, autour d’un territoire, des limites, des frontières perpétuellement transgressées, cherchées, remodelées.

U.M. : Oui, c’est juste. Home aussi où j’avais vraiment pensé cette autoroute comme une frontière... J’ai grandi sur une frontière, je la passais souvent, et c’est un espace qui m’a beaucoup intrigué enfant. Je demandais à mes parents « On est où là ? », ils me répondaient « Dans un no man’s land » et je me demandais «Oui, mais c’est où le no man’s land ? ». Je pense que j’en ai presque fait un territoire de l’imaginaire et du cinéma. J’aime ce qui est à la frontière, à la limite « de » mais qui ne tombe jamais « dans ». Il y avait d’ailleurs le danger avec L’enfant d’en haut de basculer dans les clichés : en haut, les riches ; en bas, les pauvres… Le film est beaucoup plus complexe que ça. Je filme des échanges. Je filme le bas du haut en filmant les coulisses, les femmes de chambres, tous ces mineurs de fond qui travaillent là. Il y a quand même 7000 saisonniers qui débarquent dans une grosse station. C’est énorme ! Et souvent, la plupart d’entre eux doit se débrouiller pour se loger. Ils sont en basket dans la neige, en pantalon léger, ils sont mal payés, mal logés. C’est pour ça qu’ils achètent à Simon du bon matériel, des bonnes lunettes, un bon équipement... J’ai suivi la police pendant un mois dans une grande station de ski. Je connais assez bien ce monde parce que j’ai grandi au pied du Jura. J’allais skier tout le temps et je connais les coulisses. Néanmoins, j’ai fait ça pendant un mois, et cela m’a conforté dans mes idées. J’ai vu des choses hallucinantes. La police me racontait que les saisonniers n’arrivent même pas à se payer l’essence pour rentrer chez eux, et il y a beaucoup de vols, surtout en fin de saison. Les flics bloquent les voitures, ouvrent les coffres et retrouvent l’argenterie des hôtels. Ils retrouvent aussi des paires de ski qui ont été déclarées volées. Je trouve ça aussi très intéressant.

C. : Les voleurs ne sont pas là où on les attend ?

U.M. : Ils sont partout, ça circule aussi (rires)… C’est intéressant cette idée de circulation. C’est vrai, un téléphérique, ça circule. Et ce mouvement perpétuel, au fond, je crois qu’il provient de ce désir de montrer ce gamin dans une espèce de survie financière, physique mais surtout affective. Etre en perpétuel mouvement, c’est une façon pour lui de ne pas crever. C’est peut-être pour ça que le seul moment où on perd son point de vue, c’est quand il s’endort. Il s’endort dans cette télécabine, mais il s’endort aussi après avoir payé Louise pour avoir un peu de tendresse. Louise se réveille, prend l’argent, elle s’en va et on la suit. C’est d’ailleurs là que le film bascule. Tout à coup, Simon a enfin eu un geste d’amour - grâce à de l’argent quand même (rires) - il se relâche et il perd la maîtrise du film qui s’échappe et quitte son point de vue.

C. : On a l’impression que La Salamandre d’Alain Tanner et L’âme sœur de Freddy Murer sont deux films à la source de ton inspiration.

U.M. : Ce ne sont pas des références directes, je n’ai jamais de référence directe. Nous avons essayé, avec Agnès Godard et Antoine Jaccoud, le coscénariste, de trouver l’écriture propre au film, une écriture à la fois scénaristique et visuelle, et de ne justement pas trop se nourrir d’autres films. On se nourrit plutôt de la photographie ou de choses comme ça. Mais j’y pensais. Cette histoire d’inceste entre un frère et une sœur à la montagne, L’âme sœur, est pour moi un chef-d’œuvre. Avec Freddy, nous avions fait une présentation de notre travail, de notre rapport à l’image et j’ai bu ses paroles. Il racontait la façon dont il avait filmé la montagne, très différemment du cliché qui revient souvent dans le cinéma suisse. Il s’était interdit de filmer les cimes, il les coupait tout le temps, ce qui donne un sentiment très claustrophobique alors qu’on est dans des lieux complètement ouverts. Il s’arrangeait aussi pour avoir la pente tout le temps dans le cadre, qu’il y ait perpétuellement un sentiment de déséquilibre. Je pensais à lui, et je me disais que ce film aurait quelque chose de L’âme sœur mais en hyper contemporain, parce que lui représente le monde paysan. Pour ce qui est de La Salamandre, je pensais beaucoup à Bulle Ogier pour le personnage de Léa. Léa, d’ailleurs, au début, avait beaucoup de mal avec son personnage, même si elle aimait beaucoup le scénario. Elle la jugeait beaucoup, elle avait du mal à se débarrasser d’une certaine morale. Et ce n’est pas évident d’incarner un personnage pareil, si dur, de trouver son humanité, sa vérité. Je crois que c’était un vrai défi pour elle que d’arriver à défendre ce personnage. Je lui ai montré La Salamandre et elle a vraiment adoré Bulle Ogier…. C’est vrai, ce sont deux films de référence. Et j’aime bien le fait que l’un soit francophone et l’autre germanophone. Mon père est Suisse-Allemand et je suis francophone. J’aime bien ce mélange, je le trouve assez représentatif de ce que je fais.

C. : Mais ton film fait aussi beaucoup penser à Bresson, autour de Pickpocket, de L’argent. Certaines scènes sont de l’ordre de la grâce, comme cette séquence qui cadre Simon et Louise tous deux à demi nus dans une lumière radieuse. Tout comme la fin, où ils sont voués à se croiser, qui évoque une solitude irréductible. Il me semble que Simon est vraiment un personnage à la Bresson.

U.M. : Ah ! Ça me fait plaisir ! Parce que mon désir de cinéma est vraiment né en voyant L’argent. J’avais déjà vu d’autres films avant… J’avais d’ailleurs complètement oublié que j’ai vu Voyage au bout de l’enfer à l’âge de 7 ans. Je crois que c’est le premier film que j’ai vu au cinéma. La mère d’un copain nous avait emmenés au cinéma et elle s’est trompée de salle. Au bout d’un moment, lorsqu’elle s’est rendu compte que ça n’était pas du tout de notre âge, elle a voulu nous faire sortir mais nous, évidemment, on était scotché au film, on a hurlé et la salle n’était pas contente qu’on hurle… Finalement, nous sommes restés. Elle a essayé de nous mettre les mains sur les yeux pour pas qu’on regarde (rires)… Je me souviendrai toute ma vie de cette scène de roulette russe. Evidemment, ce film a laissé une empreinte très très forte, mais c’est marrant, j’avais totalement oublié. Au fond, je ne trouve pas ça grave de voir un film qui n’est pas de son âge, ça ouvre quelque chose qui nous rend plus sensible à ce qu’on va voir ensuite. Ça ne m’a pas plus traumatisée que ça. Et c’est peut-être pour ça que plus tard, vers l’âge de 14 ans, j’ai été très sensible à L’argent que j’ai vu à la télévision. J’ai été vraiment bouleversée par le film. Pas par ce qu’il racontait - je n’ai pas la prétention de croire que j’ai tout compris de ce film, ni à l’époque, ni quand je le revois - mais c’est l’écriture cinématographique qui m’a bouleversée. Tout à coup, je voyais un cadre, l’effet de la bande-son, le travail du montage, le jeu des acteurs... Et je me suis dit « Mais c’est une écriture incroyable ! C’est génial !» Mon désir de cinéma est vraiment venu avec cet étonnement, au sens presque philosophique, devant ce film. Et je crois qu’à chaque film, je recherche ça, cet étonnement, cette émotion de cinéma. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce qu’il y a des cinéastes qui sont vraiment dans une référence très bressonnienne et ça se voit, et que, de mon côté, je n’essaie pas du tout de l’être, mais que ça transparaisse me fait hyper plaisir ! Cela dit, c’est vrai, l’argent est au cœur du film, et je ne m’étais pas dit qu’il y avait du Bresson là quelque part... Mais j’avais quand même hésité à appeler le film « Money », parce que Simon dit tout le temps « money, money » et je m’étais dit que c’était tout de même trop par rapport à L’Argent de Bresson…

C. : C’est un peu le grand écart, mais est-ce qu’il n’y a pas dans ce que tu racontes d’une folie intime, de ce que tu captes des corps et des émotions, quelque chose aussi de très proche du cinéma de Cassavetes ? Dans des grands moments d’intimité, tu touches à des émotions totalement délirantes, cette sorte de folie affective qui nous habite, qui gît au fond de chacun de nous.

U.M : Oui, c’est très juste au sens où il y a quelque chose de brut qui ne peut avoir lieu que dans une seule prise. Comme si on prenait un cutter, on taille, ça gicle, et on en prend plein la gueule. C’est vrai que chez Cassavetes il y a ça autour de Gena Rowlands dans pas mal de ses films. On peut refaire plusieurs prises, mais ça n’arrive qu’une fois, on ne peut pas le répéter. Cassavetes attrape quelque chose qui ne peut pas se répéter, qui sort, vient du fin fond et tout à coup nous éclabousse, une émotion très enfouie. Dans ce « une fois », il est brillantissime. C’est peut-être là où tu trouves que je le rejoins. Chez Léa, il n’y avait qu’une prise possible. Avant, ça n’allait pas, après, c’était trop tard. On ne peut pas recoller la plaie et la rouvrir… C’est ça qui est très beau avec le personnage de Louise. Au début, on se dit que c’est un personnage rebelle, elle se barre de son boulot, elle pisse contre un arbre, elle est totalement pompette… Et plus le film avance, plus elle rentre dedans de façon très souterraine, jusqu’à ce qu’il dévie comme un paquebot, et aille bien ailleurs que le film social. Mais ça me fait plaisir aussi parce que ce film est peut-être plus libre que Home dans son écriture. Home était un film plus conceptuel. Même si L’enfant d’en haut est d’une très grande rigueur… Avec Agnès, nous avons essayé d’être très concises, dans une grande économie, de nous questionner sur ce que nous allions ou pas mettre dans le cadre, de travailler sur le hors champ… Et effectivement, on pensait un peu au western pour le bas où on a fait des plans très larges. En haut, alors qu’on est dans les plus beaux paysages du monde, on reste dans les toilettes, avec Simon, dans son petit trafic, son travail de fourmi. Dans quelque chose de très claustrophobique avec presque un petit côté Dark Vador avec son casque de ski (rires).

C. : Est-ce que tu ne serais pas, avec ce film, entre Disneyland et Métropolis ?

U.M. : Ah oui. Je suis tout à fait d’accord. Il y a toute cette mécanique et d’ailleurs, je voulais filmer ce moteur dans cette station de ski. Je n’aime pas les films où on entend tout le temps un son et on ne voit jamais d’où il vient. Pour ceux qui vont au ski, c’est un son très familier, très identifiable. Et je le montre en filmant le moteur de la télécabine. Et oui, il y a un vrai côté Disney Land, c’est vraiment du théâtre ces stations de ski, les gens portent des costumes. C’est un décor, avec des coulisses, une scène... D’ailleurs, la police me racontait que le fait de payer un abonnement, d’avoir un pass pour accéder aux stations de ski, les gens se sentent à part, comme en dehors des lois. Ils sont entre eux, ils peuvent tout se permettre, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Cela me rappelle un peu Pinocchio lorsqu’il arrive dans cet endroit où tout est permis. Ça m’avait traumatisé quand j’étais enfant, ça (rires). D’ailleurs, ce monde repose sur un pacte, une sorte de confiance. Ils laissent tous leurs paires de ski sans surveillance, n’importe où, et des skis, ça coûte très cher ! Simon trahit cette confiance de l’intérieur. Il se fait passer pour un riche skieur alors qu’il vole. Le jour où il se fait attraper, il le paie très cher. J’avais envie que cette scène soit d’une très très grande violence avec ce type qui le tabasse. Je pensais un peu à ces enfants en Afrique qui, s’ils se font choper à voler une pomme sur les marchés, se font tabasser avec une violence incroyable. Qu’ils soient des enfants n’entrent pas en compte. D’ailleurs, le mec dit : “He stole me this, you understand”, et la terrasse réagit à peine. C’est un voleur, on peut le tabasser. C’est d’une cruauté absolue.

C. : Est-ce que tu as choisi Gillian Anderson parce qu’elle vient d’un autre monde ?

U.M. : Ah oui (rire)… J’avais envie d’une actrice qui vienne de la télévision et non du cinéma, que le spectateur la reconnaisse, mais ne sache plus vraiment d’où. J’aimais bien qu’elle vienne d’un autre monde et qu’elle ait un côté, oui, extraterrestre, tant elle est fantasmée. Simon est dans la survie, et il tombe tout à coup sur cette femme qui sort vraiment d’un conte de fée. Stévenin a d’ailleurs un petit côté ogre quand il chope Simon. On pensait vraiment au conte, au Petit Poucet, à Hansel et Gretel, à Blanche Neige quand les enfants portent Louise.

C. : La scène où il est démasqué par elle est aussi d’une grande violence.

U.M : C’est très violent, oui. Elle lui a fait confiance, et il lui a menti. À partir du moment où il dit la vérité, elle se sent trahie et le rejette. Mais chaque fois qu’il dit la vérité, ce gamin, il est rejeté. C’est ce qui est terrible ! À chaque fois qu’un adulte croise ce gamin, il pose un regard sur lui, pose des questions mais il ne s’aventure pas plus loin. Comme Stévenin qui le retrouve à la fin du film : on sent de la tendresse en lui, mais il n’a pas le temps, il a envie de rentrer chez lui et il renvoie Simon en bas.

C. : Tu as créé une boîte de production, Bande à Part, avec trois garçons. Es-tu un D’Artagnan en jupon ?

U. M. : (Rires) Oh… Je ne sais pas ce que je suis ! C’est une vieille amitié qui nous lie tous les trois, Jean-Michel Bron qui a fait Cleveland contre Wall Street, Lionel Baier qui a réalisé Garçon Stupide, Un autre homme et Frédéric Mermoud qui a fait Complices avec Emmanuelle Devos et Gilbert Melki. C’est une amitié qui date de très longtemps et que nous avons eu tout à coup le désir fou de prolonger dans cette société, Bande à Part Films, qui est basée à Lausanne. Eux vivent entre la Suisse et Paris, moi entre Bruxelles et la Suisse.

C. : Tu n’empruntes donc pas le tunnel de Voltaire ?

U. M. : Ah mais très jeune, parce que j’ai grandi à côté, j’ai cherché ce petit tunnel qui lui permettait d’aller incognito en Suisse. Et c’est fou parce qu’au fond, je crois que j’y avais pensé pour le petit tunnel souterrain dans Home. Je ne l’ai jamais trouvé, mais il existe. Et je vais continuer à le chercher.