Julien Brocquet : Quel fut le point de départ de La Vie sexuelle des Belges ?

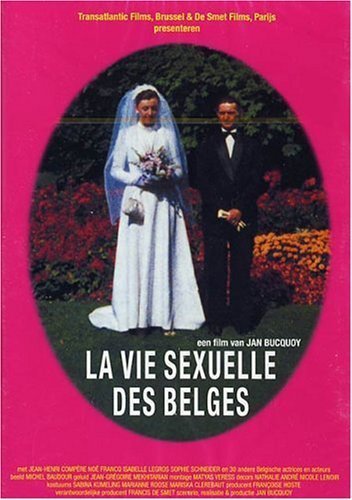

Jan Bucquoy : Je ne fais que des trucs autobiographiques. Dans la fiction, que ce soit dans la littérature ou en cinéma, il y a toujours, dit-on, une part de soi. Je me suis toujours beaucoup intéressé aux autobiographies. Ou du moins aux biographies plus ou moins autorisées. Comme je travaillais beaucoup dans la BD à l’époque, j’avais commencé par une bande dessinée. Une suite de sketches sur ma vie avec ma mère, ma sœur… J’extrapolais. C’était d’abord la vie sexuelle de Jan Bucquoy. Puis j’ai dit : « Jan Bucquoy, c’est tous les Belges ». Et c’est devenu La Vie sexuelle des Belges. Je n’ai pas obtenu d’aide à l’écriture. Donc, j’ai essayé de trouver des petits moyens. J’ai d’abord pensé partir sur du 16 mm. Ca a pris des années. Pendant ce temps-là, je faisais autre chose. Mes revues, mes happenings, le Dolle Mol… La vie continuait. Je vivais très bien sans le cinéma. Même si ça m’intéressait. Je l’avais un peu étudié à l’école. J’ai fini par rencontrer un privé qui avait un peu de sous. Un budget de 900.000 francs belges. 25.000 euros. Puis ça s’est un peu agrandi. J’ai aussi rencontré plein de gens qui démarraient : Françoise Hoste dans la production, le monteur Matyas Veress, le preneur de son… Ils voulaient faire des choses et on ne leur en proposait pas. Soit ces gens sortaient de l’école, soit ils ne jouaient qu’au théâtre. J’avais une mauvaise réputation. Ca devait les intriguer. J’avais rencontré le chef opérateur Michel Baudour aussi. L’équipe s’est construite autour de lui. Il avait son matériel et ses petites astuces pour faire de la très belle image avec deux fois rien.

J.B. : Certaines biographies vous avaient marqué ?

Jan.B. : Je pense surtout à des auteurs qui écrivaient sur eux. Nos héros s’appelaient Bukowski, Miller… Boukovski aussi, un écrivain russe qui a passé de nombreuses années emprisonné. Ce genre de récits très personnels m’intéressait. Comme disait Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi ». Et bien, c’est ça. Tout est autobiographique, en fait. Même si ce ne sont parfois que les émotions.

J.B. : Ca doit être particulier de trouver un comédien pour se jouer soi-même.

Jan.B. : Ca n’a pas été évident. J’ai quand même mis dix ans à le monter, ce truc. Tu vois, ces mecs qui disent qu’ils vont écrire un bouquin et qui le font jamais ? Ils en parlent et finalement c’est satisfaisant aussi. Moi, pendant dix ans, j’ai traîné ça dans différents bistros. J’ai rencontré sans succès beaucoup d’acteurs. Puis, j’ai vu un court métrage d’Harry Cleven avec Jean-Henri Compère. Il y avait, chez Compère, une culture et j’avais besoin d’un mec cultivé. D’un mec qui soit déjà un peu rempli pour qu’il puisse faire authentique. Je me suis aussi dit: « le monde entier ne me connaît pas. Les spectateurs vont croire que Compère c’est Bucquoy ». Et ceux qui me connaissaient l’ont bien accepté. Miraculeusement, le film a fait une carrière internationale. Dans la traînée de C’est arrivé près de chez vous. Tout à coup, il y avait une petite ouverture cinéma belge. On a rencontré les mêmes distributeurs, les mêmes pays, les mêmes escrocs. Ces gens qui ne nous ont jamais payés. Tu es un petit réalisateur, auteur, producteur. Ils savent. Ils payent pas. Ils disparaissent. On a eu droit aux mêmes bandits.

J.B. : Vous aviez déjà 49 ans quand le film est sorti…

Jan.B. : Je dis toujours qu’il faudrait interdire aux gens de moins de 40 ans de faire du cinéma. Parce qu’il faut de la maturité. Pour écrire aussi, d’ailleurs. Faut du vécu. Sinon, ça se sent. Même s’il y a des exceptions, comme Rimbaud. En général, quand je vois des premiers films de jeunes, ils ont une technique oui, mais pas d’histoire. Rien. On sent qu’il n’y a rien derrière, qu’il n’y a pas de vécu. En littérature, tu peux encore tricher. Jouer avec les mots. Mais jongler avec les images, ce n’est pas suffisant. J’ai commencé à penser au cinéma à 15 ans, quand j’ai eu ma première 8 millimètres, ma première Kodak. Je pouvais très bien vivre sans ça, parce que je faisais plein d’autres choses. Hors système. Je me suis toujours méfié du système. Parce que j’ai toujours trouvé que dans les systèmes, quels qu’ils soient, il fallait s’adapter.

J.B. : C’est une recherche perpétuelle de l’espace de liberté ?

Ja.B. : Tout à fait. J’ai changé de langue aussi. Une fois chez les Francophones, une fois chez les Flamands. Les émissions de télé en direct, je faisais tout pour les saboter. C’est une espèce de guéguerre contre les systèmes qui, évidemment, rend d’autant plus difficile la recherche de fonds et les connexions. C’est un luxe d’être hors système et tu le paies toujours très cher. C’est encore plus difficile aujourd’hui qu’en 1994. Parce qu’à l’époque tu avais le cinéma d’art et essai qui représentait quelque chose. Une forme d’expression culturellement appréciée. Aujourd’hui, tout le monde fait du cinéma. Ca s’est banalisé. Le cinéma est mort. Celui qu’on a connu, il n’existe plus. Je fais toujours des films comme la Nouvelle Vague. Mais ce cinéma-là, il n’a plus de salles, pas de public, pas d’argent. Aujourd’hui, un jeune Fellini, un jeune Godard, un jeune Pasolini ne ferait jamais de cinéma. Il ne pourrait pas. Il ne monterait aucun film. Des films où, en plus, on met de la politique ? Le cinéma de ma génération n’existe plus. Et si ça se fait encore un peu, c’est parce qu’il y a des subventions. Les films à sens, c’est quand même beaucoup plus compliqué que dans les années 90. C’est une forme qui perdure, mais qui n’a plus de raison d’être. Ni économique ni artistique. Et ce sera plus difficile chaque année.

J.B. : Où placez-vous La Vie sexuelle des Belges dans votre décalogue?

Jan.B. : La Vie sexuelle commence à ma naissance. Je l’ai construit de façon linéaire, assez classique, avec un narrateur. Procédé que j’ai déjà abandonné pour Camping Cosmos, déjà un peu plus « patchwork ». Après, j’ai fait Renault Vilvoorde. D’autres choses sur les hystériques, le situationnisme, Guy Debord… J’ai de plus en plus gommé le côté cinéma, organisation, pour écrire un bouquin avec une caméra stylo. Cette vieille idée qu’on pouvait faire du cinéma comme on rédigerait un livre. Avec des bribes, des machins, des retours en arrière. Le dixième volet, j’essaie encore et toujours de le monter. Ce sera mon dernier film. Ca doit faire dix ans que je suis dessus. Aussi longtemps que sur le premier. Je ne trouve pas le début du début du financement. C’est lourd, quand même, comme processus. Il faut survivre. Alors, de temps en temps, je fais une expo. Je vends quelques toiles. A Shanghai, j’ai monté une friture et j’ai fait huile sur toile. Huile de friture sur torchons de cuisine. J’ai appris aux Chinois à faire des frites… Enfin bref. C’est bien de terminer avant de manquer d’énergie. Je ne suis pas De Oliveira qui a fait des films jusque 100 ans. J’ai plein d’autres trucs à finir.

J.B. : De quel réalisateur belge francophone vous sentez-vous proche?

Ja.B. : J’ai eu cours avec Delvaux. Il parlait beaucoup de la lumière. Il avait des thèmes flamands, francophones, ça m’avait parlé. Moi, c’est plutôt le cinéma indépendant américain, le cinéma italien, la Nouvelle vague… Delvaux, lui, c’était l’expressionisme allemand. Le réalisme magique. Il était prof de langue, allemand-néerlandais. Il nous parlait d’une littérature que je connaissais très bien. Il nous introduisait à cette rudesse, cette force d’imagination. L’Ange bleu, Dietrich, Von Sternberg… La plupart trouvaient ça chiant, mais moi ça m’intéressait. Je suis d’origine flamande. Un Flamand chez les Francophones. Un Soir, un train, L’homme au crâne rasé… C’étaient des choses inouïes. Pleins de gens faisaient des choses étonnantes, comme Zéno. La Belgique est présentée à Cannes. Les officiels sont là. Ils n’avaient pas vu Vase de Noces évidemment. Et ils découvrent ce truc incroyable qui, pour Thierry Zéno, est un film mystique. Mais c’est d’une rudesse. C’est très très bien filmé. Le mec est à poil dans une ferme perdue. Il tombe amoureux d’une truie et l’encule. La Belgique était scandalisée… De manière générale, le cinéma belge, je l’ai toujours trouvé un peu lourd, organisé. Nous, on a été formés par Striptease. Tu filmes les gens et, après quelques jours, tu as des choses étonnantes. Bien plus étonnantes que n’importe quelle fiction.

Julien Brocquet