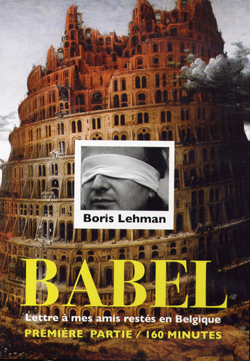

L'odyssée, jour après jour

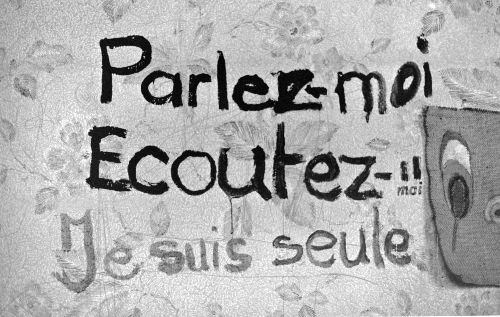

Entre deux éternités de ténèbres, il y a une vie dans la lumière, de la naissance à la mort. Qui sommes-nous dans ce bref espace-temps ? Sommes-nous des immortels, traversant le temps de l'odyssée, comme Homère chez Jorge Luis Borges (l'Immortel dans l'Aleph) ? On aimerait bien ne pas devenir amnésique, ne pas enterrer notre présent afin qu'il puisse s'étendre. La durée, comme mémoire de la vie, est ce qui travaille le cinéma de Boris Lehman lequel parcourt le monde tel un moderne Ulysse, en circulant d'un ami à l'autre, d'une île à l'autre.

Rencontre avec Boris Lehman à la Bibliothèque Solvay, pavillon néo-classique du Parc Léopold consacré, actuellement, à l'événementiel. Plus qu'un entretien nous avons parcouru les sentiers de la durée plutôt que l'autoroute du temps. Nous avons donc essayé de restituer un dialogue dont vous pouvez découvrir les images sur l'un de nos web-film-vidéo.