Lire l'article

Lire l'article

Lauréat du Prix Cinergie au 7e Aaaargh Festival 2025 de Namur, Julien Cescotto signe Éloge du capitalisme sauvage, un court-métrage où l’amour n’a plus rien d’innocent. Dans cette famille, l’attention circule comme une monnaie, la tendresse devient une ressource à exploiter, et un enfant en profite sans demi-mesure. C’est juste l’histoire d’un foyer où chacun consomme l’autre, persuadé d’agir par bienveillance.

Le film met en évidence un mécanisme, presque banal, où le désir individuel finit par remplacer toute règle, comme dans un système économique sans frein. Jusqu’où peut aller l’amour lorsqu’il n’est plus…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Amour et TSF

Mai 1940, quelques jours avant l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes. Alors que le monde vacille, les destins de Berre (Jef Hellemans) et Elza (Femke Vanhove) se croisent dans le bâtiment emblématique de Flagey, à Bruxelles, d’où émet la radio nationale. Lui, ingénieur du son à l’oreille affûtée, engagé comme stagiaire, mal à l’aise avec le contact humain, cherche un ancrage dans la force insaisissable du son. Elle, jeune actrice lumineuse, mais trop impulsive, embauchée pour sa voix exquise, fait ses premiers pas dans la fiction radiophonique diffusée en direct. Leur rencontre fait naître une étincelle d’amour qui les élève…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Éloge du capitalisme sauvage, ou la tendresse devenue tyrannie

Dans ce court-métrage d’une intensité rare, la cellule familiale devient le théâtre d’une lente implosion. Ce qui débute comme une satire de la parentalité positive se transforme peu à peu en cauchemar domestique, où les rôles s’inversent jusqu’à atteindre une forme de surréalisme sordide. Ce film choc est sélectionné dans la compétition belge du 7e Aaaargh Festival.

L’enfant, poupée macabre nommée Toto, glace le sang par sa voix calme et son autorité tranquille. En face, des parents épuisés, prisonniers de leur propre bienveillance, cèdent à toutes…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

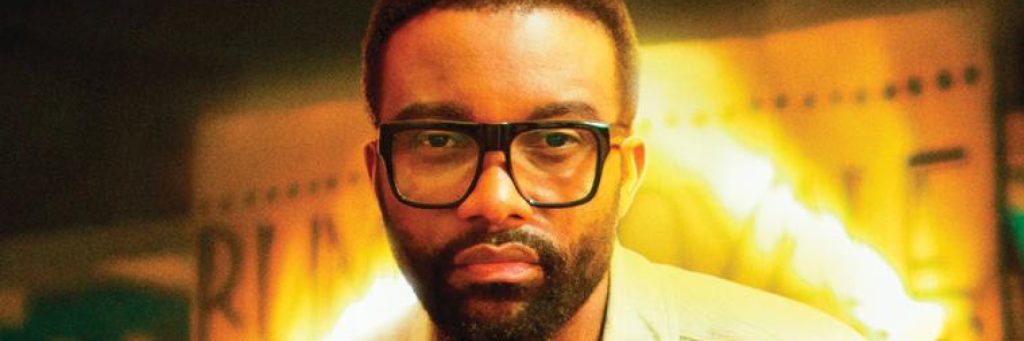

Kinshasa, 1959. Ou plutôt Léopoldville, encore sous domination belge à la veille de l’indépendance. Dans cette capitale en ébullition, Daniel — incarné par Fally Ipupa, dans son tout premier rôle au cinéma — est photographe dans un club de rumba très prisé, où il immortalise les nuits les plus électriques de la ville. Lorsque sa petite amie est retrouvée morte, il devient le principal suspect. Pour prouver son innocence, il devra affronter un système colonial oppressant, échos des combats menés par les résistants et résistantes de l’époque.

Inspiré par l’esthétique de Jean Depara, photographe nocturne du Léopoldville…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Les pas d’éléphants des moins de six ans résonnent dans les escaliers. “C’est le matin, maman”. Tu ouvres péniblement les yeux, ton sac à dos de fatigue commence à peser lourd. Préparer le déjeuner, préparer les tartines, préparer la tenue vestimentaire du jour à grands coups de négociations infinies. Prendre une douche de cinq minutes, quand même, tu t’efforces de faire bonne impression. “Mets tes chaussures”. “Mets ton manteau”. “Prends ton cartable”. “Tes affaires de gym!”. Et, avec tout ça, tu n’as même pas eu le temps de prendre ton café. Et tu dois partir travailler. Le récit d’une… Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

C’est dans un projet fou que s’est lancé notre ancien collaborateur Matthieu Reynaert pour son premier long métrage en tant que réalisateur : un film d’heroic fantasy belge ! Inconscience ou ambition folle ? À vous d’en juger, puisque Discordia, qui met en scène la toujours prometteuse Sophie Breyer, est désormais disponible en streaming sur la chaîne de BeTV. Matthieu évoque pour nous la genèse de ce premier film pas comme les autres.

Cinergie : Comment définirais-tu ton style en tant que raconteur d’histoires, scénariste et réalisateur ? Est-ce que tu vois Discordia comme un prolongement de tes courts-métrages ?

Matthieu Reynaert : En…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Le silence de la mer

Malgré́ ses difficultés financières, Sana (Eye Haïdara), qui cumule deux jobs, tente d’offrir à ses jumeaux, Raphaël et Thomas, dix ans, des vacances de printemps dignes de ce nom. Sans en parler à personne, elle décide de les emmener, ainsi que son nouveau compagnon, Jules (Jules Waring), sur la Côte d’Azur, à Gassin, près de Saint-Tropez, dans la villa luxueuse de son ex-beau-père, le grand-père des enfants, absent... Une villa où, c’est implicite, elle n’a désormais plus le droit de mettre les pieds. Six jours de soleil qui marqueront la fin de l’insouciance pour les enfants, six jours d’angoisse pour Sana... En effet, il s’agit d’être…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Maja-Ajmia Yde Zellama, scénariste et réalisatrice bruxelloise d’origine danoise et tunisienne, s’est tournée vers le cinéma après des études de communication et un court-métrage personnel qui a inspiré son premier long. Têtes brûlées explore le deuil et la famille avec authenticité, mettant en scène des personnages nord-africains et musulmans dans toute leur complexité, loin des clichés habituels. Rencontre sincère avec une réalisatrice à suivre.

Cinergie: Parlez-nous de vous. Comment êtes-vous arrivée au cinéma ? Maja-Ajmia Yde Zellama: Je suis scénariste et réalisatrice, d’origine danoise et tunisienne, née…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Film collectif produit par le média indépendant Zin TV, À notre santé est un film sur l’accès aux soins de santé pour personnes racisées, queers et en situation de précarité. Pendant 50 minutes, nous suivons trois femmes aux parcours différents dans une partie de leur quotidien. La caméra capte leurs témoignages personnels, parfois réjouissants, souvent révoltants, car empreints d’une injustice pesante. Ces récits individuels mènent en fait à un même problème systémique : les violences médicales.

La trame de ce documentaire est portée par trois femmes, chacune suivie chez elle, sur son lieu de travail ou encore en rendez-vous…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Fatna El Bouih fait partie de ces femmes enfermées pendant les années de plomb au Maroc. Aujourd’hui, Fatna mène de nombreux combats dans son pays. Professeure d’arabe, membre de l’action féminine (UAF), membre fondatrice de l’Observatoire marocain des prisons et du Forum pour la vérité et la justice, écrivaine, Fatna est l’héroïne discrète du dernier film de la réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie française Hélène Harder. Dans Fatna, une femme nommée Rachid, tiré du récit de Fatna El Bouih paru en 2016, Hélène Harder dresse le portrait au présent de cette militante marocaine des droits humains. Le parcours… Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Un documentaire poignant sur le génocide à Gaza du point de vue de quatre journalistes palestinien·nes condamné·es à documenter l’anéantissement de leur propre peuple parce que personne d’autre ne peut le faire. Un hommage à celleux qui restent debout face à l’indicible et continuent à se battre pour leurs proches, pour leur terre et pour la vérité. Hélène Lam Trong a rassemblé les images de plusieurs journalistes de l'AFP (agence d'information globale) ayant documenté pendant plus de 5 mois le début du génocide avant d'être évacués de la zone. À ces images s'ajoutent les témoignages de quatre de… Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Ceci n’est pas un biopic : Magritte face au mystère

Enquête, atmosphère et surréalisme : Ceci n’est pas un crime (This Is Not a Murder Mystery) ose un mélange rare dans la fiction belge. Tournée entre la Belgique et l'Irlande, la série dévoile un Magritte jeune, fragile et étonnamment humain. Déjà saluée en festivals et en Flandre, elle arrive sur RTL, portée par la révélation d’un acteur bruxellois de 32 ans, Pierre Gervais.Succès public en Flandre, mention spéciale au Prix Europa à Berlin – l’un des principaux prix européens dédiés aux meilleures séries et productions télévisuelles –…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

"On voulait un film vrai, vivant et libre"

En plein marathon d’avant-premières — Namur, Cinemamed, Mons... — les Baronnes attire des salles pleines et un public chaleureux. Quelques jours après un prix décroché au Festival de Tallinn, Nabil Ben Yadir et sa mère, Mokhtaria Badaoui, savourent le moment. Pour Cinergie, ils reviennent sur la genèse du film, leur complicité artistique et une histoire née il y a plus de dix ans, autour de ces Baronnes: les femmes du "quartier".

Cinergie : Vous êtes en pleine tournée d'avant-premières. Comment vivez-vous la réaction du public ?Mokhtaria Badaoui : Très bien, moi je trouve. Nabil Ben Yadir : Les gens réagissent super bien. Ils rigolent,…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Maman, le robot et nous

Présenté au 25e Festival méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed), Les Liens du sang poursuit une trajectoire enviable pour un court: du Brussels Short Film Festival jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe et une présélection aux César. Cette coproduction franco-belge est portée par Myriem Akheddiou (On vous croit, Quiproquo) et Saadia Bentaïeb (Les Baronnes, autre titre du festival).

Le film s’ouvre sur un retour à la maison : une mère (Saadia Bentaïeb) reçoit ses enfants après un séjour à l’hôpital. Mais un nouvel habitant perturbe l’équilibre familial. Un robot d’assistance médicale veille désormais…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Oh Otto! raconte le parcours touchant et chaotique d’Otto, jeune psychologue bruxellois fraîchement largué par son compagnon Boris, revenu d’un long voyage en Amérique du Sud. Déboussolé, Otto se retrouve propulsé dans un célibat qu’il n’a pas choisi et qu’il maîtrise mal. Il découvre, souvent à ses dépens, les codes des applications de rencontre destinées aux hommes gays, ainsi qu’une vie nocturne où se mêlent tentations, désirs et désillusions. Avec humour, parfois franchement débridé, parfois plus intime et avec une réelle finesse émotionnelle, la série suit ses errances et ses maladresses, dressant le portrait… Lire l'article