Lire l'article

Lire l'article

Siodmak-Ulmer

Côté films, la collection-phare de Yellow Now, continue à attiser notre curiosité. Quinzième épisode, Les hommes, le dimanche (Menschen am Sonntag) de Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer par Raymond Bellour. La découverte, pour beaucoup d'entre nous, d'un film allemand sorti le 4 février 1930 à Berlin. Un reportage fictionnel considéré, par les critiques de l'époque, comme « un petit chef-d'oeuvre d'allure simple mais subtile sur la vie de la capitale allemande, peu avant l'arrivée du nazisme ».Raymond Bellour, l'auteur de l'ouvrage, (participant à la revue Trafic) nous signale que ce film a suffisamment…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Le documentaire se porte plutôt bien dans notre pays. Plus de 150 documentaires ont été réalisés en Communauté française et sont répertoriés dans le catalogue du documentaire 2009-2010 édité par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.Outil pratique et didactique, il se compose de 5 sections de couleurs différentes.

Jaune : Les courts métrages réalisés par les écoles de cinéma et les ateliers de production (Centre Vidéo de Bruxelles, INSAS, Médiadiffusion, INRACI, CBA, Atelier Graphoui,...)

Vert : Les moyens métrages réalisés par des producteurs indépendants belges et étrangers avec l'aide…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Cent ans de plénitude

« Préambule. Finalement, nous vivons tous dans cet enfer, et le cinéma est l'une de ses fournaises, mais c'est de la chaleur qui émane des flammes autour de nous que naît le goût d'aimer ». Cette belle phrase a été prononcée par notre centenaire du cinéma, Manoel de Oliveira, himself (Porto, 2008) et inaugure un texte d'Oliveira dans le numéro 71 de la revue Trafic. Ce n'est évidemment pas la première fois que la revue de cinéma créée par Serge Daney publie des propos d'Oliveira. Le numéro 50, intitulé Qu'est-ce que le cinéma ? a publié Repenser le cinéma, un texte dans…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Un truc reposant

C'est ce que semble penser Luc Delisse, écrivain, mais avant tout professeur (de scénario) à la Sorbonne et à l'Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle de l'ULB (Esra). Un homme qui sait de quoi il parle, donc. Avec Le professeur de scénario, il poursuit une autobiographie romanesque déjà largement entamée par quatre précédents romans. On entend par là qu'il s'agit d'une histoire écrite à la première personne, que le personnage principal offre beaucoup de similitudes avec l'auteur, mais que, par contre, les événements qui lui arrivent et qu'il relate sont fictifs. Un rapport ambigu donc entre…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Instantané d'un art ressuscité

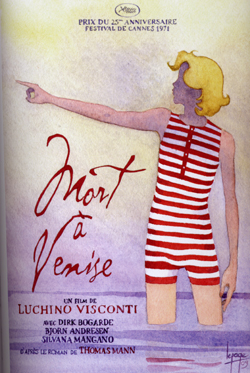

« S'il te plaît, dessine-moi un film ».

Voici la demande formulée par un amateur de cinéma et de dessin, Jean-Pierre Eugène, à laquelle ont répondu une cinquantaine de dessinateurs, 51 pour être plus précis. Ces plumes reconnues, à la signature scintillante, se sont fait plaisir en choisissant un film selon des critères très personnels, et se sont adonnées à l'expérience unique d’en réaliser l'affiche de distribution. Il est bien évident que l'on n’a pas demandé à ces dessinateurs de faire de la photo ou du collage, mais bien d'exercer leur art. Et c'est…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Si les stars représentent le côté visible de l'écran, la mise en scène et l’envers du décor, quant à eux, restent un mystère pour les spectateurs amenés, via les bonus en DVD, à en découvrir un aspect extrêmement restreint.Frédéric Sojcher a vécu, lors du tournage de son premier long métrage, une aventure insensée : rébellion d'une partie de l'équipe, désir du comédien principal de poursuivre le film en dirigeant à sa place… Le réalisateur a repris la main ailleurs, en déplaçant le territoire de son film avec une équipe différente. Mieux encore, il a surtout réussi…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Manoel de Oliveira, cent ans de cinéma

Depuis décembre 2008, Manoel de Oliveira, à cent ans. Certains se demandent s'il est vraiment né le 11 décembre 1908, à Porto. Difficile d'affirmer le contraire puisque d'après Antoine de Baecque et Jacques Parsi, Oliveira réalise Douro, fleuve fluvial, son premier court métrage en 1929 ( in Conversations avec Manoel de Oliveira, éd. Cahiers du cinéma). Il a donc vingt ans, et Porto est un lieu avec lequel toute sa vie il aura un lien profond, au point de réaliser en 2001, Porto de mon enfance (Porto da Minha Infencia), sur sa ville. Porto est d'autant plus mythique pour Oliveira que la ville offre la généalogie du cinéma…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Au milieu des années cinquante, pendant son adolescence, Luc Moullet fut une groupie des textes critiques de Truffaut et Rivette qui paraissaient dans l'hebdomadaire culturel Arts. À force de proposer des articles à ses icônes, il devient, à 18 ans, le « chouchou » de l'équipe des Cahiers du Cinéma. En 1955, Truffaut lui annonce que le texte qu'il consacre à Edgar George Ulmer (cinéaste viennois, assistant de Murnau, artistiquement sous-estimé bien qu’admiré par Godard et Truffaut qui n'ont cessé de le mettre en valeur) est accepté par la rédaction des Cahiers jaunes (il paraîtra en avril 1956, dans le numéro 58). Luc Moullet le réécrit…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Le Cinéma est-il une philosophie ?

Ce n'est un secret pour personne de révéler que la philosophie européenne repose sur l'idée que connaître c'est voir, penser c'est regarder. Réfléchir, c'est discerner. L'œil du philosophe s'exprime dans l'allégorie de la caverne de Platon (La République, livre VII, éd.Pléiade, p.1101-1107). L'on y voit des hommes retenus prisonniers, enchaînés, dans une grotte souterraine, contraints de regarder devant eux. Ces prisonniers prennent l'ombre pour la lumière, les projections animées par le feu qui bouge derrière eux et agite le mur devant lequel ils font face, pour la réalité.…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Žižek, de qui, de quoi, le cinéma est-il fait ?

Bienvenue dans le monde de Žižek (que les lecteurs de Trafic connaissent bien). Drôle, insaisissable, provocant, critique, sceptique, féroce à contresens (lorsqu'il nous affirme que Deleuze et Foucault sont pervers), provocant (Alexandre Kojeve présenté comme un espion soviétique et non comme l'homme qui a fait connaître Hegel en France), lacanien, aussi incorruptible que dans un film de Brian De Palma, surnommé « Marx Brother » par le New York Times, Slavoj Žižek (prononcez JiJek), philosophe et psychanalyste, est aussi un globe-trotter du cinéma. Il se moque, dans un style hilarant, de l'obscurantisme de la séquence…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Commençons par l'énigme du trimestre. Bonnets noirs et bonnets blancs, l'article de Mark Rappaport n'a rien à voir, rassurez-vous, avec la célèbre phrase d'un homme politique, à l'accent rocailleux, vis-à-vis de ses collègues : « C'est bonnet blanc et blanc bonnet ». Point du tout. Il s'agit des dessous de Janet Leigh dans Psycho (1960) d'Alfred Hitchcock. Le maître planifiant, dessinant sur storyboard, ses films, plans après plans, Rappaport s'interroge sur la couleur des dessous de Marion Crane (Janet Leigh). Le film étant en noir et blanc, pourquoi porte-t-elle – avant d'être assassinée dans sa douche – un soutien…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Regards sur les cinémas chinois

Bien que de régimes politiques et de particularismes régionaux différents, la Chine continentale, Taiwan et Hong Kong sont, depuis plus de soixante ans, les trois pôles du cinéma chinois. Il y a donc, comme le souligne Pascal Lorot dans l'éditorial du passionnant numéro 17 de la revue Monde Chinois, une pluralité que ce dossier consacré au cinéma met en avant.Depuis toujours, Hollywood est le soft power de l'influence du rayonnement et du prestige des Etats-Unis dans le monde. Pour Lorot, il n'y a pas de grand peuple sans une forte culture. Mieux, « le cinéma est un instrument du soft power car il permet de construire…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

L'excellente collection « côté film » de Yellow Now en est à son quatorzième numéro depuis 2005. Avec Le Miroir de Tarkovski par Jean-Christophe Ferrari, elle frise la perfection, tout simplement.

De Ferrari, on connaît les analyses sur le temps et la durée chez Wong Kar-Waï, ce double rapport dans lequel il excelle : « ni vin de l'oubli, ni liqueur du souvenir » ( In The Mood for love aux éditions La Transparence).

Du Miroir dans lequel Tarkovski évoque son enfance, on sait aussi, désormais, qu'il s'agit de l'un des films préférés de Jaco Van Dormael (voir « Cinéma cinéastes » sur…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Cultures et interdits

Dès son origine, l'Islam s'est démarqué des icônes chrétiennes en privilégiant l'art décoratif (l'écriture devenant elle-même, un sujet de l'art).

Dès lors que le cinéaste ne se prend pas pour un démiurge, qu'il réalise un cinéma de distraction, il peut s'épanouir : tel le cinéma populaire des Egyptiens qui est diffusé avec succès dans les pays voisins. Un cinéma qui, en Egypte, s'est créé au contact des nombreuses communautés vivant à Alexandrie et au Caire, à la fin du XIXème siècle. La belle étude, très bien chiffrée, sur…

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Bref, l'excellente publication du court métrage y ajoute, depuis deux ans (en collaboration avec Chalet Pointu), la petite collection de Bref, douze DVD et une centaine de films présentés aux impétueux lecteurs de Bref qui en est à son 87ème numéro. Le numéro 12 de la petite collection de bref en DVD présente quelques films qui ont fait les beaux jours du Festival de Clermont-Ferrand 2009.

La petite collection de Bref (12)

On se souvient bien de Danielle Arbid, cinéaste franco-libanaise ayant réalisé deux beaux films, Dans les champs de bataille (Maarek Hob - 2004) et Un homme perdu (2007). Le premier nous parle de Lina, une jeune fille de douze ans qui se…

Lire l'article